「二十四孝図ーふしぎで過激な親孝行」展、後期展示のみどころ

二十四孝図展、後期展示開催中です。

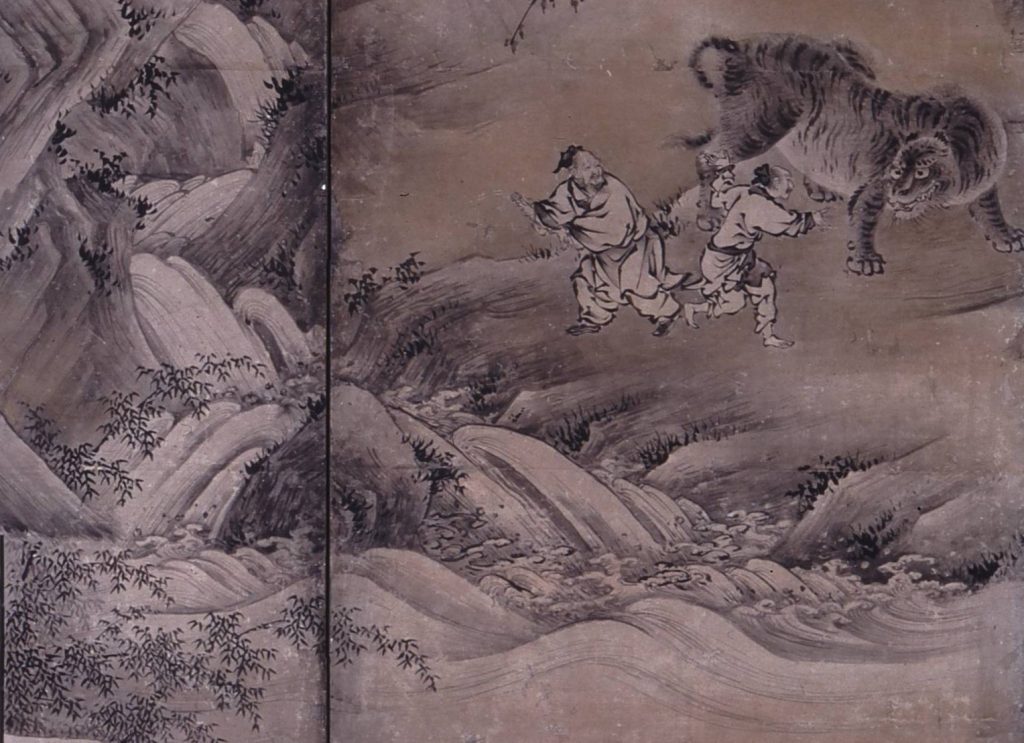

二十四孝図展では、室町時代から桃山時代にかけての狩野派によって描かれた大画面の二十四孝図の優品をご覧いただけます。今回のブログでは、その中でも後期(4/8~5/6)より展示している福岡市博物館所蔵の狩野永徳《二十四孝図屏風》をご紹介したいと思います。

狩野派の4代目当主・狩野永徳(かのうえいとく、1543~90)による《二十四孝図屏風》六曲一双には、水墨技法によって描かれた連続する山水空間の中に、二十四孝の孝子たちが一扇ごとにそれぞれ配され、12の場面が表されています。

画面の上部にはそれぞれの孝子について詠まれた漢詩が色紙型に書き付けられ、貼られています。これらの漢詩は、当時二十四孝を日本で解釈し取り入れていく上で中心的存在であった、禅宗の高僧によるものです。これらの漢詩をまとめた詩文集から、本作はもともと二双の屏風で、24場面描かれていたと考えられています。

狩野派は室町時代に始まる絵師の一大流派で、足利将軍家や時の権力者、有力貴族や寺社からの依頼を受け、屏風絵や襖絵などの大画面から、絵巻物や扇面画などの小画面まで多くの作品を工房制作によって手がけました。狩野派は江戸時代以降も続き、徳川将軍家や大名の御用も務めています。

永徳は20代半ばから父・松栄(しょうえい、1519~92)とともに狩野派を率いて多くの画事を務めました。特に織田信長、豊臣秀吉に仕え、安土城や大坂城、聚楽第などに桃山時代の主要な障壁画を次々と手掛け、天下人好みの豪壮華麗な作品を制作したことで知られています。

本作は画面上部の漢詩が詠まれた時期や永徳の画風の比較などから、永徳が20代半ば頃の作と考えられています。それはちょうど、狩野派内の大きな仕事を任され始めた頃と考えられます。樹木の枝や岩の表現や、水しぶきを上げる川の勢いを表した力強い筆遣いはエネルギッシュで、そこには永徳個人の若々しさもまた表れていると言えるでしょう。

室町時代 福岡市博物館蔵 展示期間4/8~5/6

水墨表現ならではの、スピード感あふれる筆遣いと墨の濃淡による表現の妙を味わっていただきたい作品です。同じく水墨技法による、洛東遺芳館所蔵の父・松栄による《二十四孝図屏風》(後期は左隻のみ展示)と画風の違いを比較してご覧いただくと、よりお楽しみいただけると思います。この機会に是非ご覧ください。

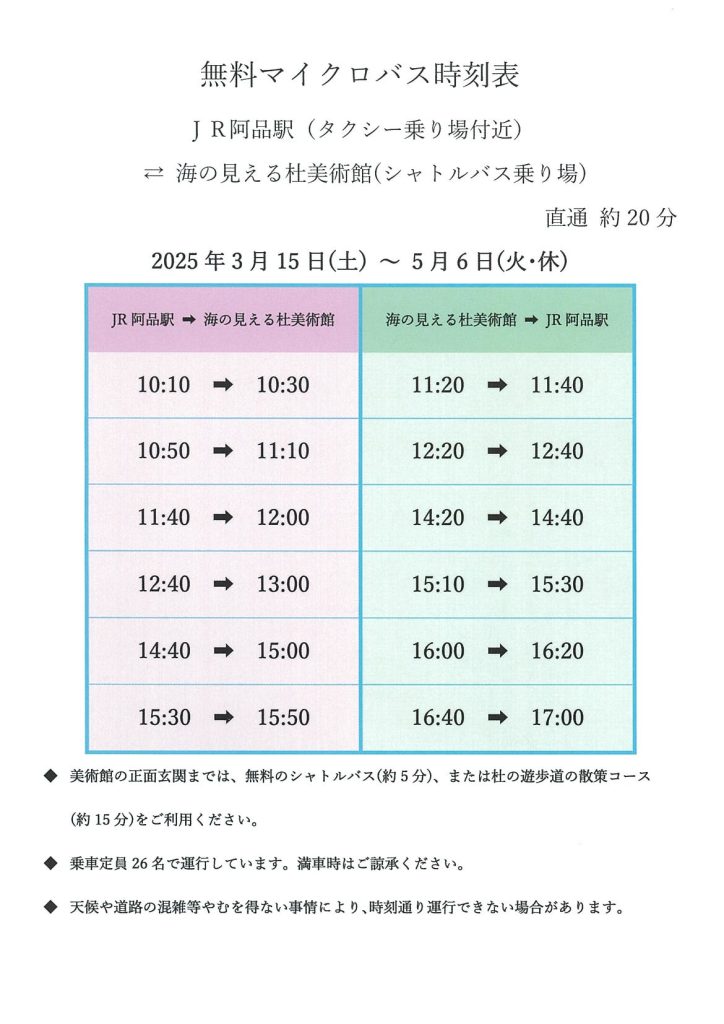

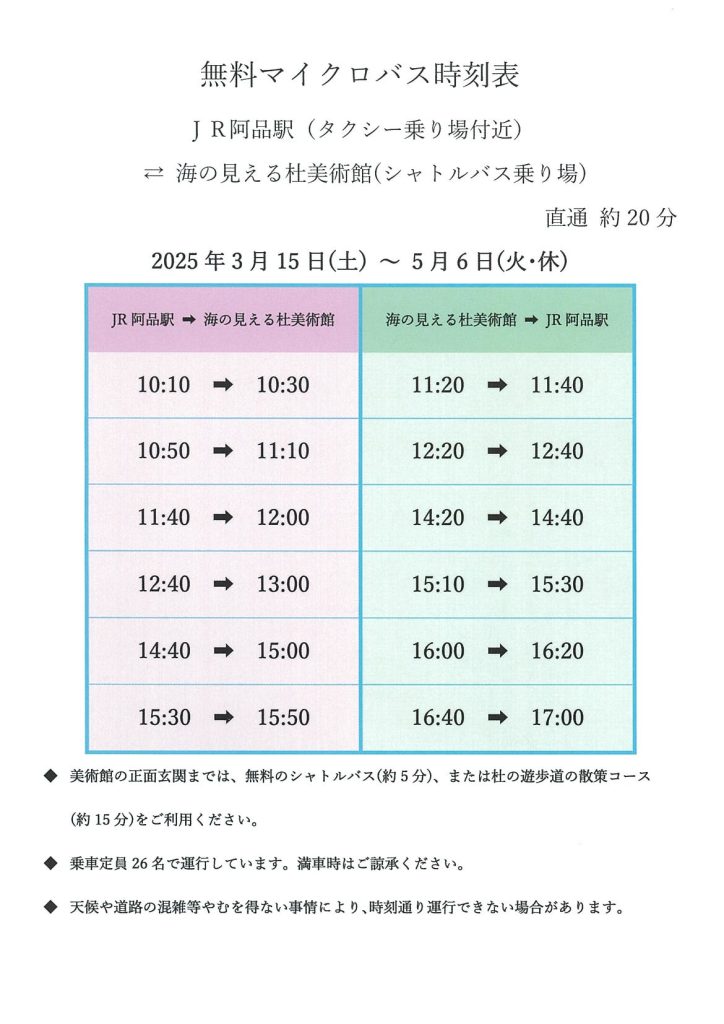

二十四孝図展の開催期間中、JR阿品駅から当館への無料のシャトルバスを運行しています。お気軽にご利用ください。

中島紀子

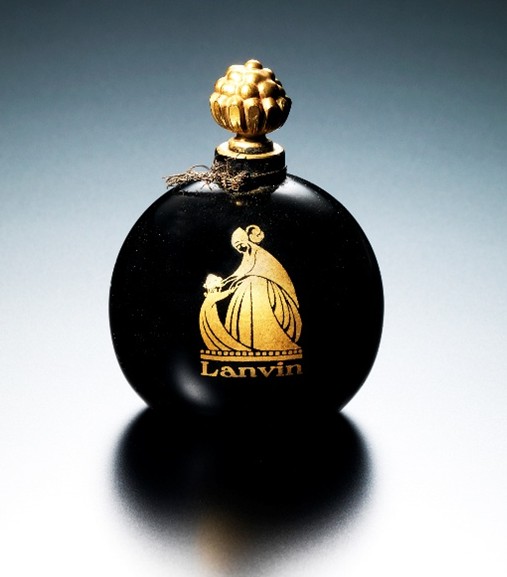

うみもり香水瓶コレクション 30 ランバン社「金色のアルページュ」

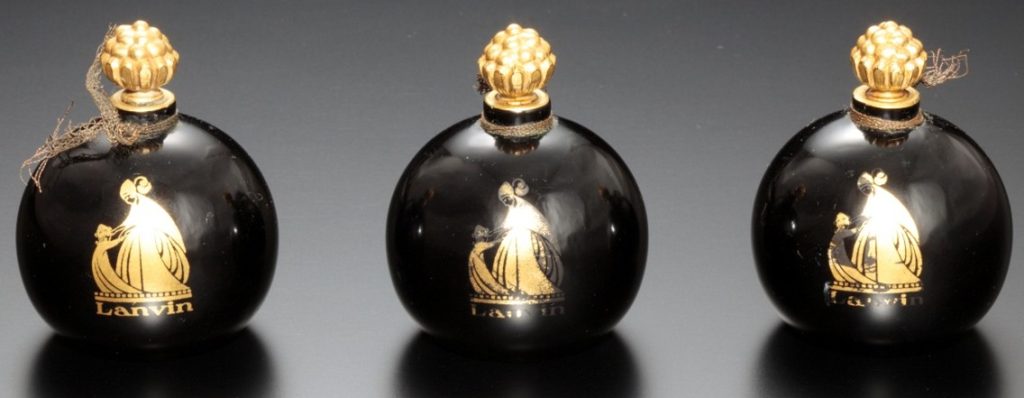

ランバン社《球形香水瓶》 デザイン:アルマン・ラトー(本体)ポール・イリーブ(イラスト部分)1925年、黒色ガラス、金、海の見える杜美術館LANVIN, BOULE FLACON, Design by Armand Rateau, Paul Iribe -1925, Black glass, gold、Umi-Mori Art Museum, Hiroshima ©海の見える杜美術館、Umi-Mori Art Museum, Hiroshima

こんにちは。現在、海の見える杜美術館では、「二十四孝図―ふしぎで過激な親孝行」展が開催されています。「二十四孝図」と聞くと、落語好きの方は古典の「二十四孝」が、歌舞伎や文楽ファンの方は八重垣姫の登場する「本朝廿四考」(香りが効果的に使われる演目でもあります)で語られる中国の故事が思い浮かぶかもしません。

【参考画像】:もったいなくて使いきれずにいる、拙宅の八重垣姫の切手シート。

既に日本の大衆文化において長く親しまれている「二十四孝」ですが、元来、中国をはじめ東アジアの儒教世界において重視された孝養を説く「孝子説話」のなかから選ばれた24の物語のことを指します。本展はこの「二十四孝」が描かれた「二十四孝図」を題材とする狩野派を中心とした作品を一堂に会したものです。日本の二十四孝図の受容の実態と受容の在り方に着目した初めての展覧会とあって、開催前から各方面において話題となっていた展覧会でもあります。

そもそも「孝子説話」の孝子とは、親に考を尽くした人を指す中国の言葉です。したがって今回の展示作品にも、孝行息子、孝行娘の孝行ぶりが様々に描かれています。ただ、ひとことで「様々」とは言っても、その孝行ぶりたるや、想像をはるかに上回る、いわば予想の斜め上を行ってしまっているものばかり。副題「ふしぎで過激な親孝行」やコピー「孝行か、奇行か。」が表す通り、冬に生魚を食べたがる母のために、裸で凍った川に寝そべり氷を溶かして魚を捕まえるとか、貧しさから蚊帳が持てない親の安眠のために、裸になって代わりに蚊に刺されまくる等々、ときに体を張った相当エキセントリックな行動が盛りだくさんです。そのため、香水瓶展示室として関連作品を選定するのに苦慮いたしました。その結果、「二十四孝図」の孝行は、東アジア圏独特の表現としてひとまず脇におき、より広く「親子の表現」としてとらえることにいたしました。こうして選んだのが、冒頭の画像の作品です。以前、このブログでも一度取り上げましたランバン社の豪華版の香水瓶です。

本作の前面には、香水瓶の歴史上、最も有名な親子であるファッション・デザイナーのジャンヌ・ランバンとその娘が描かれています。

©海の見える杜美術館、Umi-Mori Art Museum, Hiroshima

おりしも本年2025年は、ランバン社《球形香水瓶》が登場して100周年に当たります。前回のブログでは、ちょうど100年前の1925年に発表されたフランスのアール・デコの代表作として、そのデザインを中心にご紹介しました。今回はランバン親子の関係を物語る、本作に収められた香水について取り上げたいと思います。

あまり知られていないことですが、この《球形香水瓶》には、ひとつの香水のみが収められたわけではありません。ランバン社は1925年に製作された「マイ・シン」をはじめ、複数の香水をこの香水瓶に詰めました。この点が同じ時期の香水瓶であっても、香りと香水瓶のイメージが一体化したシャネル社の「No.5」やゲラン社の「シャリマー」と異なるところです。もちろん、《球形香水瓶》より以前にはメゾン共通の香水瓶デザインを採用する方が多かったので、その点において本作がとりたてて珍しいわけではありません。ただし共通デザインの場合には、表面に香水名が記されたラベルが付されます。しかしながら、シンプルさを極めたこの作品には、下の画像の通り、それが一切ないのです。ぜひそれを今回の出品作でもある「黒い球(ブールノワール)」と呼ばれる伝説的な黒いボトルにてご覧くださいませ。👇

ランバン社《球形香水瓶》 デザイン:アルマン・ラトー(本体)ポール・イリーブ(イラスト部分)1925年、黒色ガラス、金、海の見える杜美術館LANVIN, BOULE FLACON, Design by Armand Rateau, Paul Iribe -1925, Black glass, gold、Umi-Mori Art Museum, Hiroshima ©海の見える杜美術館、Umi-Mori Art Museum, Hiroshima

この非常に洗練されたデザインは、実に学芸員泣かせです。表面から中身が判別しにくいデザインで、しかもそれが海杜コレクションのように複数ある場合は、展示や画像を扱う際や作品データの表記に細心の注意を払います。

では一体どこで中身を見分けるかといいますと、香水瓶の底に貼られた小さなラベルです。そこに香水名がこれまた小さく記されています。このことを美術館ではなく日常生活におきかえて考えてみると、私はあることが少々気にかかります。というのも、香水を纏う人はたいてい、複数の香水をシーンによって使い分けるもの。もしドレッサーにこの香水瓶をいくつか並べていたら(しかも私のように老眼が少々進んでいたら!)、一度くらいはうっかり中身を間違えてしまいそうです。

ランバン社《球形香水瓶》 デザイン:アルマン・ラトー(本体)ポール・イリーブ(イラスト部分)1925年、黒色ガラス、金、海の見える杜美術館LANVIN, BOULE FLACON, Design by Armand Rateau, Paul Iribe -1925, Black glass, gold、Umi-Mori Art Museum, Hiroshima ©海の見える杜美術館、Umi-Mori Art Museum, Hiroshima 左から「アルページュ」「マイ・シン」「マイ・シン」。

さて、様々な香水が詰められた《球形香水瓶》ですが、なかでも最も名高い香水は、1927年に発表された「アルページュ」でしょう。五大名香のひとつとして、時代を越えて愛されている香水です。この香水はもともと、香水瓶前面にイラストレーターのポール・イリーブが描いたランバンの娘マルグリット(後年マリー=ブランシュに改名)のために作られた香水でした。

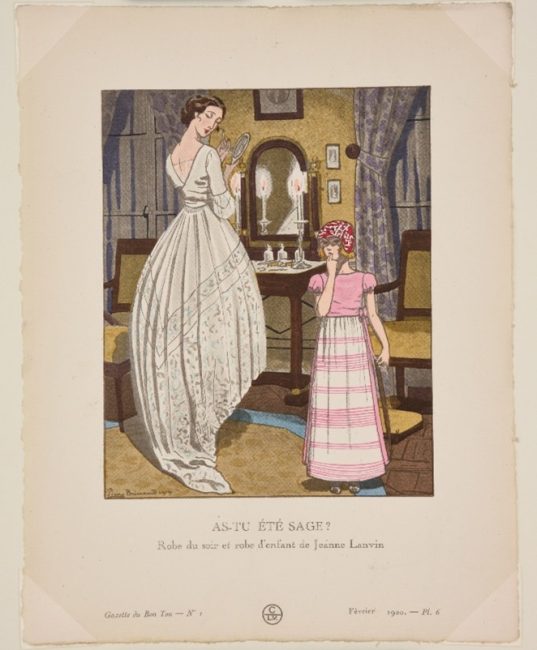

ランバンにとってマルグリットは、つねに創造力の源泉たるミューズであり、同時に幸運の女神であり続けたといえます。帽子デザイナーであったランバンが高級婦人服の世界へと躍進したきっかけは、幼い娘のために作った、見事な仕立ての子供服でした。彼女が作る服は、まずマルグリットの友達の母親の間で評判となります。それが高級婦人服の注文へと繋がり、次第に顧客の幅を広げていきました。その様子がよくわかるのが、今回、香水瓶とともに展示をしているこちらのリトグラフです。👇

ピエール・ブリソー《ジャンヌ・ランバンのイヴニング・ドレス、おとなしくしていたかしら?》 『ガゼット・デュ・ボン・トン』第1号、1920年、リトグラフ、紙、海の見える杜美術館 Pierre Brissaud, As-tu été sage ? Robe du soir de Jeanne Lanvin, Gazette du bon Ton, No.1, 1920, Lithographe on paper, Umi-Mori Art Museum, Hiroshima ©海の見える杜美術館、Umi-Mori Art Museum, Hiroshima

こちらは、当時の高級ファッション雑誌『ガゼット・デュ・ボン・トン』に掲載されたランバンのイヴニング・ドレスの一ページです。女性の美しさを引き立たせるエレガントでシックなドレスを纏ったマダムの横には、夜会の間に留守番をしていた愛らしい少女の姿が描かれています。ランバンは、こうして親子それぞれの年齢に相応しい、おしゃれで上質な服を提案していたのです。さらに彼女は紳士服も手掛けました。ランバンの躍進は目覚ましく、小説『シラノ・ド・ベルジュラック』の作者エドモン・ロスタンや、ポール・ヴァレリー、ポール・クローデルらアカデミー会員の礼服も彼女が手掛けていたほど。その成功ぶりは、《球形香水瓶》を発表した1925年の時点で、8つのアトリエを持ち、800人以上の従業員を雇い、新作発表の際には300人のモデルを出演させたことにも表れています。その規模は、シャネルを凌ぐものであったといわれています。

そして1927年にランバンは、30歳を迎える娘のために香水を作ります。ランバン社は1923年から香水製造に着手し、有能な調香師を雇い、既に10点以上の香水を発表し、ヒット作も生み出していました。けれども、娘の記念の香水となると、その思い入れの強さが全く異なるものでした。彼女は調香師のポール・ヴァシェとランバン専属調香師アンドレ・フレイスの二人に、どれほど費用がかかろうとも、極上の香水を創り出してほしいと依頼します。こうしてフレイスは62種類もの最高品質の原料を用いて、「アルページュ」を誕生させました。

その香りの構成は、複雑かつ完璧なものでした。最初に知覚されるトップノートにネロリ、ベルガモット、そして1921年にシャネル社「No.5」で調香師エルネスト・ボーが大胆にも初めて大量に使った合成香料のアルデヒド、続いてミドル・ノートにローズ、イリス、ジャスミン、イランイラン、コリアンダー、クローヴ、ゼラニウム、スズラン、チュベローズ、最後のラスト・ノートはウッディで、ヴァニラ、スティラックス、パチュリ、ベチバー、サンダルウッドというように、ひとつの調和のなかに、肌の上で多種多様な芳香が立ち昇ってくるよう計算されています。このように様々な香料が調和し響きあう様を、音楽家として成長したマリー=ブランシュことマルグリットは、音楽用語アルペジオ(フランス語はアルページュ)に例えました。アルペジオは、和音を分散して連続的に演奏する方法のこと。それは例えば、モーリス・ラヴェルのピアノ曲「水の戯れ」における繊細で澄んだ水の動きを表現する際に使われている、あの弾き方です。

それにしても、言い得て妙とはまさにこのことです。まだ名付けられていない未知なる香りの複雑な構成を、アルペジオに例えたマルグリットの感性に感嘆するばかりです。彼女が例えた通りに香水名「アルページュ」がすぐさま決定したのにも頷けます。

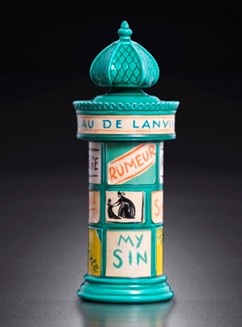

その後1946年にジャンヌが79歳で世を去ると、マルグリットがランバン社の経営を引き継ぎました。戦後の彼女のランバン社への貢献を考えるときに思い浮かぶのは、以前このブログで取り上げた《モリス広告塔》(今回は展示しておりません)です。👇

ランバン社、香水瓶《モリス広告塔》デザイン:ギョーム・ジレ、1950年頃(?)、陶器、紙、 海の見える杜美術館LANVIN, COLONNE MORRIS FLACON Design by Guillaume Gillet -C.1950? Earthenware,Paper, Umi-Mori Art Museum,Hiroshima ©海の見える杜美術館、Umi-Mori Art Museum,Hiroshima ※今回は展示しておりません。

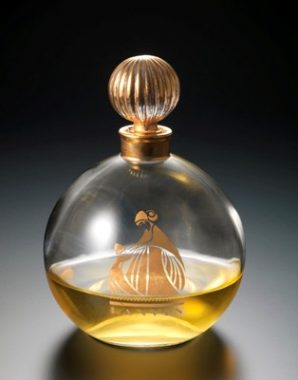

ランバン社《球形香水瓶》 デザイン:アルマン・ラトー(本体)ポール・イリーブ(イラスト部分)1925年、透明ガラス、金、海の見える杜美術館LANVIN, BOULE FLACON, Design by Armand Rateau, Paul Iribe -1925, transparent glass, gold、Umi-Mori Art Museum, Hiroshima ©海の見える杜美術館、Umi-Mori Art Museum, Hiroshima

パリの街頭にある、ポスターを掲示するための広告塔をかたどった香水瓶です。この香水瓶をデザインした建築家のギョーム・ジレは、戦時中、ドイツ軍の捕虜として過ごしました。その後無事に帰還し、自由を謳歌するなか、ポリニャック伯爵夫人となったマリー=ブランシュことマルグリットと親交します。それが縁となって、彼はランバン社のために広告をはじめとする数々の作品を制作しました。マルグリットは、ジレを採用することで、戦前のシンプルかつ優美なランバン社のイメージに、陽気さや解放感を加え、苦難の年月を乗り越え迎えた新時代に相応しいイメージを作り出すことに成功したのです。

香水瓶の《モリス広告塔》に貼られたポスターをよく見ると、《球形香水瓶》の前面を飾ったランバン親子のあのシルエットがあるのがわかります。この手を取り合う情愛あふれる親子の姿は、ランバン社の精神を表す商標としても今日まで長く親しまれています。今回の展示では、「アルページュ」のオーデコロンが詰められた透明ガラスの《球形香水瓶》も出品しています。「二十四考図」展と合わせて、香水瓶展示室にもぜひお運びくださいませ。

岡村嘉子(特任学芸員)

春の特別展「二十四孝図―ふしぎで過激な親孝行」を開催中です

杜の遊歩道のソメイヨシノも咲き誇り、まさに春本番です。

海の見える杜美術館では、春の特別展「二十四孝図―ふしぎで過激な親孝行」を開催中です。

ここでは展覧会の見どころを章ごとにご紹介いたします。

中国では親に孝養を尽くした人々の説話は数多く編まれ、古くから絵画化もされてきました。そうした数ある孝子たちの説話の中から24のエピソードが選ばれてまとめられたのが「二十四孝」です。

本展覧会は二十四孝をテーマにし、室町時代から桃山時代の狩野派の作品を中心にご覧いただきます。

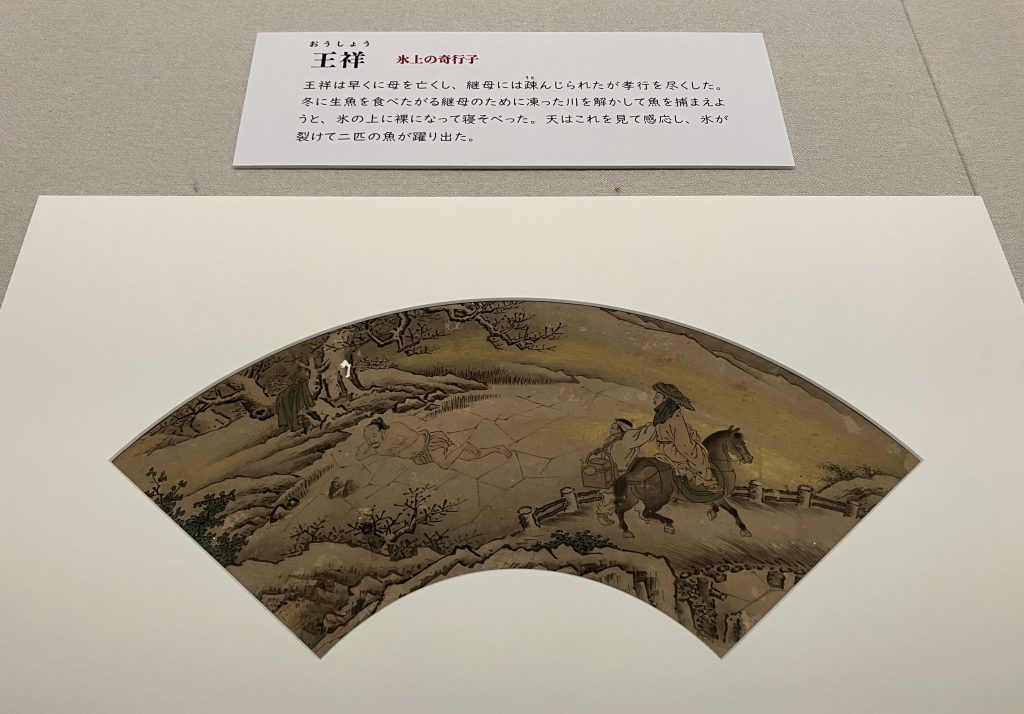

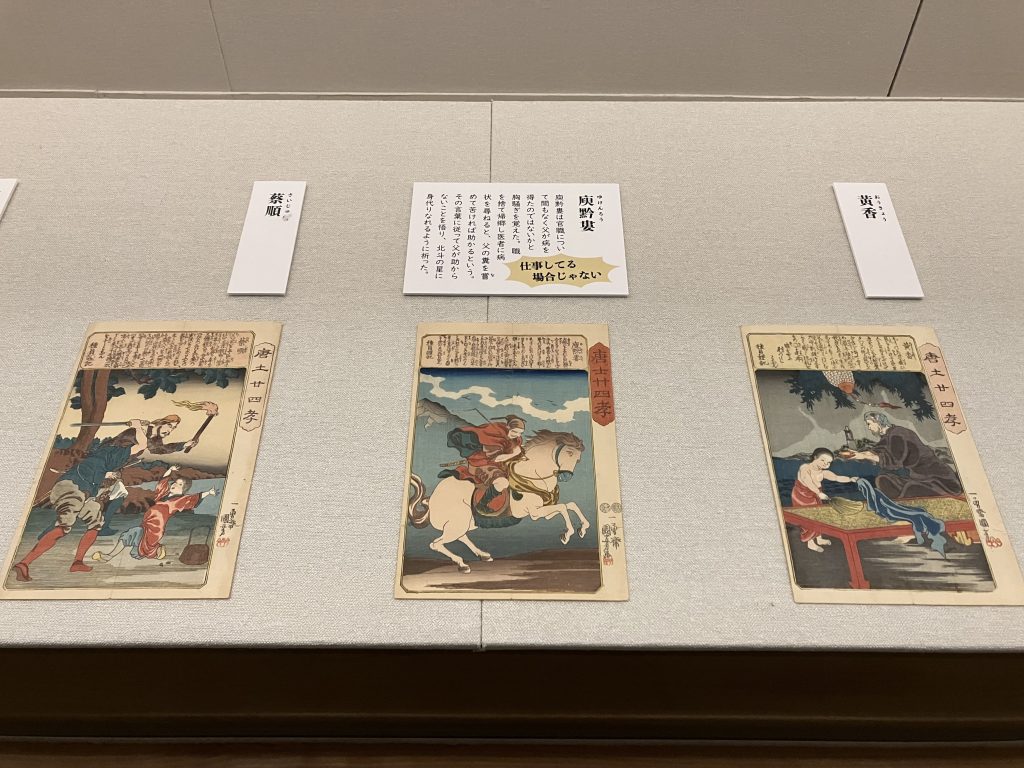

第一部では二十四孝に選ばれた孝子たちを、一図ずつ24面に描いた狩野玉楽《二十四孝図扇面》や24枚揃の歌川国芳《唐土廿四孝》などとともにご紹介します。

孝子たちの親孝行の中には、氷の上に寝そべって親の好物の魚を捕ろうとしたり、親が蚊に刺されないように自分は裸になって蚊に刺され放題になったりといった、とても真似できないような過激な親孝行のお話が多く、驚かれるかもしれません。

狩野玉楽《二十四孝図扇面》より王祥 室町時代

続く第二部では、狩野派による二十四孝図屏風の優品を中心にご覧いただきます。

24のエピソードを描いた押絵貼形式のものや水墨技法によるもの、そして金地に鮮やかな岩絵具で描かれた金碧障壁画のものまで、二十四孝図の大画面作品を一挙にご覧いただけるまたとない機会です。

室町から桃山時代を代表する狩野派の画技をぜひお楽しみください。

二十四孝図展の開催期間中、JR阿品駅から当館への無料のシャトルバスを運行しています。お気軽にご利用ください。

中島紀子

梅林のウメの花も見ごろです

展覧会にお越しの際は杜の遊歩道の梅林にもぜひ足を運んでください。ウメの花も満開です。

追伸:JR阿品駅からの無料送迎バスをぜひご利用ください。

https://www.umam.jp/blog/wp-content/uploads/2025/03/阿品駅ー海の見える杜美術館-マイクロバス送迎時刻表2.pdf

もりひこ

カワヅザクラ(河津桜)が満開です

今年は開花が遅く心配していたのですが、展覧会開催と同時に一気に花が開きました。

追伸:JR阿品駅から無料送迎バスが出ています。ぜひご利用ください。

https://www.umam.jp/blog/wp-content/uploads/2025/03/阿品駅ー海の見える杜美術館-マイクロバス送迎時刻表2.pdf

もりひこ

二十四孝図展開幕&河津桜が急に咲きました

3月15日より、春の特別展「二十四孝図―ふしぎで過激な親孝行―」開幕です!

「そこまでするか!?」というような数々の激しい親孝行のおはなしを描いた作品をご紹介しております。詳しい内容はまたいずれブログでご紹介いたします。

今年は寒い日が続き、例年よりも杜の遊歩道の河津桜の開花が遅かったのですが、ようやく(そして急に)咲き始めました。

当館は坂道になっていますが、斜面の下のほうから順に咲いていくようです。

河津桜以外にも、様々な種類の桜が後を追うようにこれから花開くことでしょう。杜の遊歩道では飲食はできませんが、どなたでもご自由に入っていただけますので、是非桜を見に足をお運びいただければ幸いです。

また、二十四孝図展の開催期間中、JR阿品駅から当館への無料のシャトルバスが運行しています。お気軽にご利用くださいませ。

森下麻衣子

無料送迎バスの運行を開始します!

「二十四孝図 ふしぎで過激な親孝行」展の開催期間中、阿品駅⇔海の見える杜美術館無料送迎バスを運行します。

どうぞご利用ください。

さち

うみもり香水瓶コレクション 29 イギリスの牧歌的風景

《セント・ボトルとボンボニエール》 イギリス サウス・スタフォードシャー 1770年頃、エナメル、金属に金メッキ、海の見える杜美術館 SCENT BOTTLE and BOMBONNIERE, England‐South Staffordshire, C.1770, enamel, gilt metal, Umi-Mori Art Museum, Hiroshima ©海の見える杜美術館、Umi-Mori Art Museum, Hiroshima

こんにちは。現在、海の見える杜美術館では、「誘惑する風景 近代日本画探索」と題した、当館所蔵の風景画を一堂に会した近代日本画展を開催しています。それに合わせて、香水瓶展示室でも風景の描かれた香水瓶を展示しています。

例えば、バラの花束とともに、イギリスの田園風景が描かれた上画像の作品です。この風景部分をよく見てみますと……👇

©海の見える杜美術館、Umi-Mori Art Museum, Hiroshima

青々と茂った大樹のそびえる田園で、牧人が家畜の群れを連れて歩いていく、のどかな情景が描かれています。反対側にも同様に、牧歌的な風景が👇。

©海の見える杜美術館、Umi-Mori Art Museum, Hiroshima

こちらは水の流れる草原で、牛や羊、そして牧人までもが憩っています。茜色に染まり始めた彼方の空や、牧人の後ろ姿からは、一日の仕事がまもなく終わろうとする、のんびりと穏やかな雰囲気がよく伝わってきます。

しかしながら、風景のこの素朴さとは対照的に、本作品全体のデザインは極めて典雅です。例えば、高貴な群青色の下地に描かれた白と金の模様、繊細な彫金がなされた金色に輝く金属部分、全体を覆う艶やかなエナメル。とりわけ、風景画や花束の図を縁取る窓の流麗な曲線ときたら! こうしたすべてが、宮殿や城館の華やかな室内装飾を彷彿させます。実際、本作品は室内の小型の円形テーブルの上に飾られて使われました。ロココ様式と新古典主義の混在した18世紀後半のお屋敷のインテリアに調和するように作られたものであったのです。

しかしなぜこの香りの容器は化粧台の上ではなく、小型円形テーブルの上におかれていたのでしょう? その理由は、本作品が単なる香水瓶ではなく、ボンボニエール〔菓子器〕を兼ねていたからです。往時には、本作品の上部には香水が、下部にはドロップが収められました。ですので、瓶中央の蓋を開けてドロップを、蓋の上部のキャップを開けて香水を楽しむことができたのです。と、言葉で説明しても、今一つわかりづらいと思いますので、一目瞭然たる画像をご覧くださいませ👇

《セント・ボトルとボンボニエール》 イギリス サウス・スタフォードシャー、ビルストン 1760年頃、エナメル、金属に金メッキ、海の見える杜美術館 SCENT BOTTLE and BOMBONNIERE, England‐South Staffordshire-Bilston, C.1760, enamel, gilt metal, Umi-Mori Art Museum, Hiroshima ©海の見える杜美術館、Umi-Mori Art Museum, Hiroshima

こちらは、本作品と同じ構造をした1760年頃のイギリス、サウス・スタフォードシャー、ビルストンの作品です。こうした構造の容器が作られたのには、実は当時の衛生観念が深く関係しています。

18世紀は、王侯貴族や上流階級の間で衛生観念が変化し、発達した世紀でもあります。それ以前は、入浴によって伝染病に感染する疑いがあるとみなされていたため、湯あみは極力控えられていました。王は公共のサウナの閉鎖を命じ、教会も公序良俗ために入浴を禁じました。今日ではにわかに信じられないことですが、当時、風呂は体液の調子を乱すものとも、また湯あみで開いた毛穴から感染しやすくなるとも考えられていたのです。したがって、医者たちは頻繁に体を洗うことに反対していました。以前、このブログでも取り上げた1655年ロンドンの腺ペストや、フランスにおける最後のペストとされる1720年のマルセイユの大ペストなど、当時の感染症の猛威に鑑みますと、感染から少しでも逃れたいとの切実な思いがそうした考えを信じさせたことも頷けます。ただ興味深いことに、水自体は危険極まりないものとされた一方で、そこにひとたび香りを付け加えた芳香水となると、あらあら不思議、どうした訳か、むしろ身体を守ってくれるよい効果をもたらすものとされました。芳香が瘴気を遠ざけるという考えが、あらゆる場面に浸透していたのですね。ですので、小瓶に詰めた芳香水が水代わりとなって体を清めてくれるので、入浴して体を洗わないことが問題視されることは長らくありませんでした。

しかし、そのような考えが変化していくのが、まさに本作品が作られた18世紀です。17世紀末にはペストが収束していったイギリスでは、衛生を第一とする観念がフランスに先駆けて普及します。それにともない、入浴も見直されるようになりました。なんでもサウナ風呂まで登場し(もれなく毛穴が開いてしまいそうです!)、町中のあちこちにその施設が作られたといわれています。イギリスのこの影響を受けて、フランスもペストが落ち着いたルイ15世の治世下には、入浴をし体を洗う習慣が富裕層の間で復活しました。それでもまだ、お湯は警戒されていたため、当初は水風呂のみであったというのですから、入浴といえば、きれいさっぱり諸々洗い流して、温かいお風呂でほっと一息♨という私の想像とは、いささか異なるものであったようです。

翻って本作品は、衛生観念が口の中にも及んでいたことを教えてくれます。というのも、このボンボニエールに収められたのは、甘いお菓子としてのドロップではなく、あくまでも口腔衛生を保つための香り付きドロップであったことがわかっているからです。当時は、円卓に本作品のようなボンボニエールを飾ることが、エレガントなたしなみとされていました。

それにしても、一体どのような香りのついたドロップだったのでしょう――。たしかな資料がないために特定に至りませんが、あれこれ想像するのも楽しいものです。18世紀は香りの趣味にも大きな変化が起こった世紀だからです。

入浴習慣をやめていた時代に重用されたのは、体臭をごまかすための動物由来の強い香りでした。しかし18世紀には、それがより軽やかなフローラル・ノートへと変化します。さらに、非常に手間のかかっていたシトラス油の抽出にも、圧搾器という画期的な道具が考案されて、シトラス・ノートがオーデコロンにも使われるようになりました。つまり、18世紀は、むせるような香りから、優しく爽やかな香りへと移り変わっていった世紀なのです。

そして、より瑞々しい香りを存分に味わえる、のどかな自然のなかでの散策も流行しました。当時は、散策時に長く垂れたドレスの後裾が汚れないように、ポケットのなかから後裾を上げ下げできる、専用のドレスが登場したほどです。美しい野辺の風景や花々が両面に描かれた本作品も、そうした時代背景をよく表しています。

また、企画展「誘惑する風景 近代日本画探索」に合わせて、風景画という観点から本作品を見ると、興味深い時期の作品であることがわかります。

日本においては、中国より伝わった山水画が古くから数多く描かれてきたため、少々意外なことですが、フランスやイギリスにおいて自然を主題とした風景画が独立したジャンルとして確立されるのは、近代になってからです。それ以前は、主題ではなく背景として描かれるのみでした。もちろんオランダでは風景画が制作され人気を博していましたが、他の地域では歴史画〔キリスト教や神話が主題〕を頂点とする伝統的な絵画のヒエラルキーのなかにおいて、下位のジャンルとみなされていたのです。

しかし、本作品の制作された少し前にあたる1750年代後半のイギリスにおいて思想家のエドマンド・バークが『崇高と美の観念の起源』を著します。そこでは、自然が崇高なものとみなされました。それは、絵画の主題を考える上で、非常に新しい考え方でした。そして以後100年以上にわたって、自然のあるがままの姿を主題に据えた作品への関心が高まっていき、やがては19世紀のカンスタブルやターナーや、「牧歌的風景画」にも価値を認めたフランスのヴァランシエンヌや、コローといった風景画の巨匠たちに引き継がれていくのです。

本作品は、そうした風景画の黎明期の作品です。ぜひ企画展と合わせて、香水瓶展示室にて、イギリスの牧歌的風景もお楽しみくださいませ。

岡村嘉子(特任学芸員)

■ 企画展示室情報: 誘惑する風景 ―近代日本画探索― – 広島 海の見える杜美術館 ■

[会期]2024年10月12日(土)〜12月8日(日)

[開館時間]10:00〜17:00(入館は16:30まで)

[休館日]月曜日(但し10/ 14、11/4は開館)、 10/15(火)、11/5(火)

[入館料]一般1,000円 高・大学生500円 中学生無料

*障がい者手帳などをお持ちの方は半額。介添えの方は1名無料。*20名以上の団体は各200円引き。

[タクシー来館特典]タクシーでご来館の方、タクシー1台につき1名入館無料

*当館ご入場の際に当日のタクシー領収書を受付にご提示ください。

『蘇州版画 東アジア印刷芸術の革新と東西交流』が刊行されます

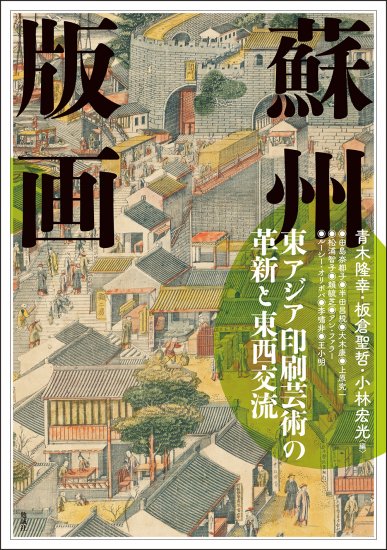

昨年の展覧会「蘇州版画の光芒―国際都市に華ひらいた民衆芸術―」の記念講演会「中国版画研究の現在」の発表を軸に構成された論文集、『蘇州版画 東アジア印刷芸術の革新と東西交流』が勉誠社から出版されます。

以下出版社HPより

芸術文化の古い歴史を持ち、経済的繁栄をきわめていた17、18世紀の中国・蘇州市に生まれた「蘇州版画」。

吉祥的な画題のみならず、教訓、歴史故事、名所旧跡、通俗文学や詩の絵解きなどさまざまな題材をとり上げ、当時の都市のにぎわい、市民の暮らしぶりを大きな画面に描き伝える貴重な視覚資料でもある。

技法も多彩で、濃淡の墨摺にはじまり、複数色の色刷り、さらに手彩色によって色数を増やし、また、舶載された西洋銅版画などの陰影法や透視図法も積極的に応用する。

これらの蘇州版画は、江戸時代には長崎に大量にもたらされ、ヨーロッパにも輸出されて宮殿の室内を飾り、美術工芸品への応用が注目されてきた。

近年新たな発見や蒐集が進み、内外で学際的な関心の対象として注目を集めている蘇州版画。

中国版画史を突出して彩るその歴史と世界的広がりを、国内外の第一線の論者が多数の図版を交えて明らかにする貴重な一書。

予約販売が始まっていますので、ご興味のある方は是非お申し込みください。

蘇州版画 [978-4-585-32541-3] – 3,520円 : 株式会社勉誠社 : BENSEI.JP

さち

うみもり香水瓶コレクション 28 食材をモティーフにした香水瓶

《セント・ボトル》イギリス、1755年頃、軟質磁器、エナメル、金、海の見える杜美術館 SCENT BOTTLE, England, C.1755, Soft paste porcelain, enamel, gold, Umi-Mori Art Museum, Hiroshima ©海の見える杜美術館、Umi-Mori Art Museum, Hiroshima

こんにちは。前回は「チューリップに蝶」と「サクランボに鳥」が表現された作品をご紹介しましたが、今回は「エンドウマメに小鳥」が組み合わされた作品等をご紹介します。こちらは、ただいま企画展示室で行われている、飲食をテーマにした展覧会「美酒佳肴 ――絵で味わう美きもの――」に合わせて、香水瓶展示室に陳列している作品です。

正直なところ、本作品は展示室で陳列する際に、いささか苦労します。というのも、形状がエンドウマメそっくりに作られているため、そもそも直立する形をしていないからです。そのため、裏側からしっかりと支える専用の台などを駆使して陳列しています。しかし、この香水瓶らしからぬ形状ゆえに、遊び心が刺激され、愛着が湧く作品といえます。可愛い上に、機知に富んでいて楽しいのです!

例えば、下部に顕著に見られる、丸い膨らみ。表面のこの凹凸は、いかにも莢のなかに丸くふっくらとしたマメがあるかのような、巧みな表現です。

↑ この部分です!©海の見える杜美術館、Umi-Mori Art Museum, Hiroshima

しかも、ただ単に実物に似せるのではなく、エンドウマメの愛らしい花を描き、周囲を丹念に彫った金で縁取るという、優美で気品ある仕上げがなされています。さらに栓には、純白の小鳥を配して、「マメをついばむ鳥」という物語性まで付け加えられています。

この小鳥は、イギリスの名窯、チェルシー磁器工房が手掛けています。つまり本作品の洗練された愛らしさは、金細工、エナメル〔七宝〕細工、磁器という構成要素全てにおける、卓越した質によるところも大きいのです。

また主題が、フランスで「緑色のきれいな真珠」とも称されるエンドウマメであることも、本作品が品格を感じさせる理由でしょう。かのルイ14世(1638-1715)は、エンドウマメを愛し、このマメの流行を引き起こしました。当時は、料理はもちろんのこと、ドレスなどの衣服にエンドウマメの図柄が用いられました。従って、18世紀半ばにイギリスで製作された本作品は、おそらくこの流行の影響を受けていると思われます。

エンドウマメの歴史は古く、すでに1万年前から存在していたともいわれています。少なくとも古代エジプトや古代ギリシャには、食用とされた記録があり、世界最古の農作物のひとつと考えられています。中世まではエンドウマメを乾燥させて食べていましたが、以後は様々な状態で使われるようになったことで、世界各地の美味しい料理の食材となっています。思いつくままに挙げてみても、ポタージュにサラダにお肉料理の付け合わせに、あるいは中華料理にも欠かせない存在ですね。

日本ならではのエンドウマメの使い方といえば、甘党の私としては、うぐいす餡や甘納豆が真っ先に浮かびます。日本における本格的なエンドウマメの栽培は、明治以降のようですが、既に9~10世紀には遣唐使によって中国から伝わったことがわかっています。

このようにエンドウマメが古今東西で愛されているのは、やはり風味豊かでとろけるような味ゆえのことでしょう。エンドウマメ特有の味のまろやかさを、本作品は繊細な色彩と流麗な花模様、そして精緻な金細工によって余すところなく表現しています。

さて香水瓶展示室では、松かさをかたどったこちらの作品も展示しています👇

ニース・フロール社《松かさ》デザイン:リュシアン・ガイヤール、1913年頃、透明ガラス、茶色パチネ、海の見える杜美術館 NICE FLORE, POMME DE PIN FLACON, C.1913, Design by Lucien Gaillard, Transparent glass, brown patina, Umi-Mori Art Museum, Hiroshima ©海の見える杜美術館、Umi-Mori Art Museum, Hiroshima

アール・ヌーヴォーを代表する芸術家であり宝飾品製造者のリュシアン・ガイヤール(Lucien Gaillard 1861-1942)が手掛けた作品です。栓にはプレス成形した松かさが、曇りガラスの瓶にはガラスと茶色パチネで立体感を出した松かさの帯飾りが施されています。詩情をたたえた美しさとでもいうのでしょうか、この静かな佇まいに、いつもはっと息をのみます。

ところで、古代の香りについて調べる際に、私は古代ギリシャの名著、ディオスコリデス(Pedanius Dioscorides)の『薬物誌』をしばしば紐解きます。1世紀に書かれた本書には、松かさについても詳しい記述があります。それによると、きれいにした松かさを食べたり、干しブドウ酒とキュウリの種とともに服用したりすると、膀胱や腎臓の周囲の疝痛を和らげる、とか、新鮮な松かさを丸ごと粉砕して干しブドウ酒で煮たものを毎日同量摂取すると、慢性の咳に効果がある等々、様々な効能が記されています。

ただいくら効き目があるとはいえ、今の時代に、洗った松かさをバリバリと召し上がられる方(想像するだけで、ちょっとおののきます)は稀有と存じます。しかし、松かさのなかの松の実でしたら、はるかに身近な存在ですね。ジェノヴェーゼに錦松梅にと、洋の東西を問わず数々の料理で日頃口にする食材です。ディオスコリデスはこの松の実に関しても、体を温める作用や、咳や胸部の疾患への効能を詳述しています。

本作品は、食欲すらも一瞬忘れそうな静謐な香水瓶ではありますが、滋味深い松の実の造形ゆえに、飲食がテーマとなればやはり欠かすことのできない作品です。

岡村嘉子(特任学芸員)

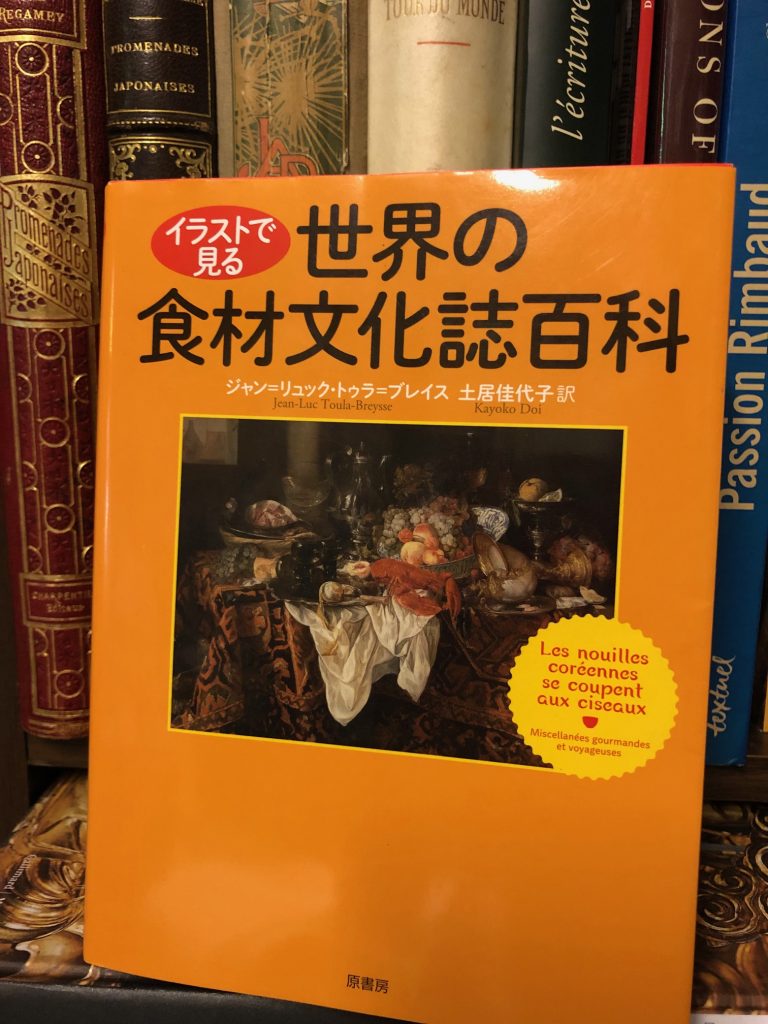

追記:今回のエンドウマメに関する記述には、フランスの友人で文化ジャーナリストのジャン=リュック・トゥラ=ブレイス(Jean-Luc Toula-Breysse)の著作、Les nouilles coréennes se coupent aux ciseaux : Miscellanées gourmandes et voyageuses を参照しました。本書には、丁寧で読みやすい日本語訳も出版されています 👇

Photo ©Yoshiko Okamura

「エンドウ」や「塩」をはじめとする、本書に収録された食材の特徴や調理法、使われ方や逸話は、世界の歴史や多様な文化についての理解を深めてくれるものです。博覧強記のジャン=リュックでなければ決して完成しえなかった大著です。

邦訳:ジャン=リュック・トゥラ=ブレイス『イラストで見る 世界の食材文化誌百科』土居佳代子訳、原書房、2019年12月。

原書:Jean-Luc Toula-Breysse, Les nouilles coréennes se coupent aux ciseaux : Miscellanées gourmandes et voyageuses, Arthaud, Paris, 2017.