こんにちは。特任学芸員の岡村嘉子です。前回は、17世紀前半のドイツの《ポマンダー》をご紹介いたしましたが、当館は他にも多くのポマンダーを所蔵しています。

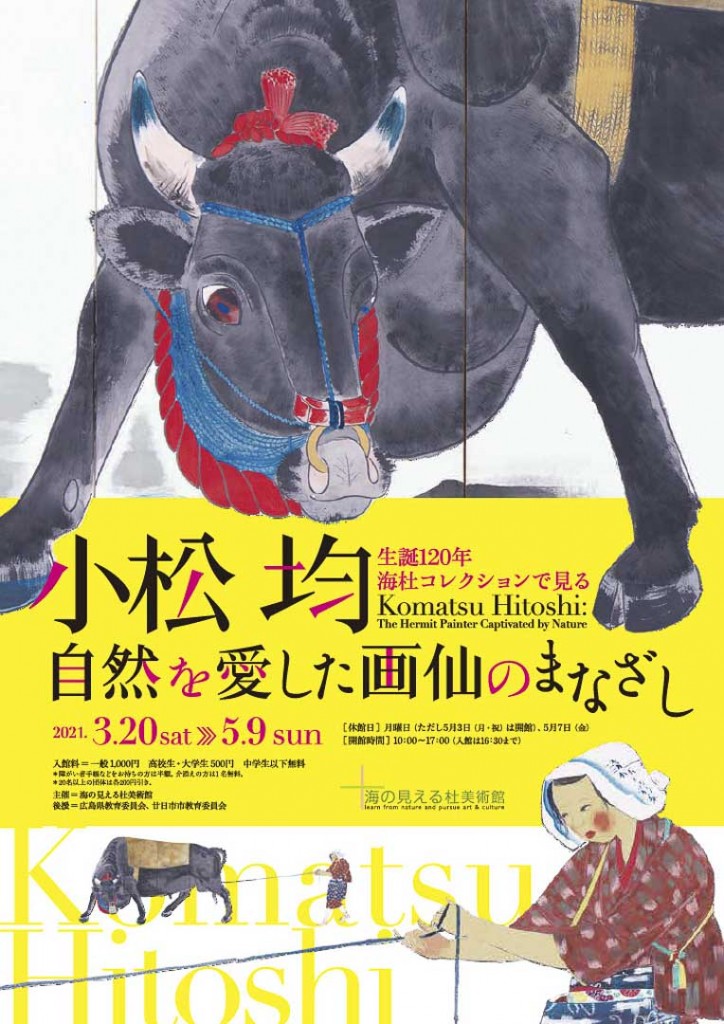

クリスマスのデコレーションにも使われる、オレンジにグローヴ等を刺した植物のポマンダーもそうであるように、香水瓶のポマンダーといえば、球形が広く知られていますね。たしかにポマンダーが使われ始めた当初は球形が主流でしたが、時代が下るにつれて、様々な形が登場しました。この機会にその多様性をお目に掛けたく、海杜蔵出しコレクションとして、今回は、とりわけちょっと面白い形のポマンダーをいくつかご紹介いたします!

1 洋ナシ型ポマンダー

©Umi-Mori Art Museum,Hiroshima

©海の見える杜美術館

《ポマンダー》 ドイツ、アウグスブルグ、1700-1720年頃、銀、銀に金メッキ、七宝、海の見える杜美術館所蔵 Pomander, Germany, C.1700-1720, Silver, gilt silver, enamel, Umi-Mori Art Museum,Hiroshima

まず一つ目は、洋ナシ型ポマンダーです。前回ご紹介した同国のポマンダーと同様、香料が収められた内部には、まぶしいほどの金色が塗られています。

こちらです👇

©Umi-Mori Art Museum,Hiroshima

©海の見える杜美術館

開いてわかる、この光! 疫病が流行するなかにあって、人間の健康を守る役割を担った香料の容器としては、十分な心理的効果(もう、見ただけで効きそう!)を与えてくれるように思います。

よく見ると、掌に収まる7センチ弱の洋ナシ型ポマンダーの両脇には、さらに小さな二つの洋ナシがぶら下がっています。これらは単なる装飾ではなく、本体同様、開閉可能で、小さなスポンジを収納するためのものであったと考えられています。

2 振り香炉型ポマンダー

©Umi-Mori Art Museum,Hiroshima

©海の見える杜美術館

《ポマンダー》 ドイツ、アウグスブルグ、1700-1720年頃、銀、銀に金メッキ、七宝、海の見える杜美術館所蔵 Pomander, Germany, C.1700-1720, Silver, gilt silver, enamel, Umi-Mori Art Museum,Hiroshima

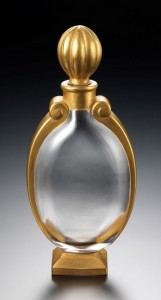

さて、お次にご紹介するのは、振り香炉型です。キリスト教の聖堂での礼拝時に、祈りが天まで届くよう願って振られる香炉の形状は、疫病を遠ざけるために持ち歩かれるポマンダーに相応しい形ともいえますね。

表面の美しい編み目は、ヤナギの素材感を銀で表現したものです。17世紀と18世紀のドイツでは、このようなヤナギの籠編みを模した装飾が好まれました。この細工から、バスケット型とも命名したくもなります。しかも本作品は、ふっくらとした編み目はもちろん、鎖をつなぐ留め具部分にもヤナギの枝が精緻に表現されているため、当時の銀細工職人の技術の高さがうかがえます。

©Umi-Mori Art Museum,Hiroshima

©海の見える杜美術館

本体の蓋部分を取り外すと、画像のように、円盤状の中蓋がさらに付いているのがわかります。二重の蓋でしっかり閉じられた中には、液体香料が入れられていました。実はこのことからも、ポマンダーが持つ歴史の一端を知ることができるのです。というのも、ポマンダーにおさめられる香料は、当初は固形、しかもアンバーグリスやムスクなどの気化しない香料でしたが、その後、香料を密閉できる容器が作られるようになったため揮発性の香料になり、やがては、液体まで入れられるようになったからです。つまり、容器の形状とその中身から、制作された時代がある程度わかるのですね。

台座部分も取り外せる仕組みになっており、何らかの小物――やはりスポンジでしょうか――をおさめることができます。

3 ひょうたんとバロック真珠の間型ポマンダー

©Umi-Mori Art Museum,Hiroshima

©海の見える杜美術館

《ポマンダー》 オランダ、1690年頃、銀、七宝、海の見える杜美術館所蔵 Pomander, Netherlands, C.1690, Silver, enamel,Umi-Mori Art Museum,Hiroshima ©海の見える杜美術館、Umi-Mori Art Museum,Hiroshima

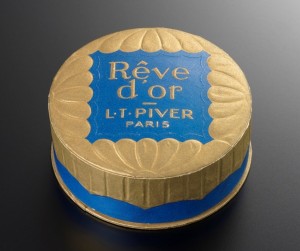

ドイツのポマンダーが続きましたので、最後はオランダのポマンダーを。この形を表現するのに、適当な語が見つからないのですが、あえていえば、くびれのないひょうたんと、制作当時の時代である「バロック」という名称の由来となった、歪んだ真珠を合わせたような形と言えるでしょうか。

本作品でご注目頂きたいのは、形よりもむしろ、表面に大きく描かれたチューリップの図柄です。

16世紀後半に、オスマン帝国からヨーロッパにもたらされたチューリップは、たちまちヨーロッパ各地の王侯貴族の富の象徴となりました(前回のドイツのポマンダーも、チューリップが彫られていましたね!)。その高まる人気に応えようと、チューリップ栽培に適した広大な砂地を有するオランダは、球根栽培や品種改良に励みます。17世紀には、チューリップが国の主要な輸出品のひとつにまでなりました。現在でもオランダといえば、風車とチューリップが真っ先に思い浮かびますが、それは17世紀以来、人々に共有され続けたイメージだったのですね。

さて、当時のオランダといえば、鎖国中の日本とすら貿易を行う、世界一の海運国家、しかも主権が市民にある共和国でした。市民が比較的裕福な暮らしをしていたため、小口投資家も数多くいたのですが、彼らが財を投じたのが、なんとこのチューリップ。それは実物の取引ではなく、あくまでも書類上の先物取引の対象でした。なかでも最も高値が付けられたのが、はなびらに縦縞のような斑が入る「ブレイク」と呼ばれる品種です。そう、まさに、このポマンダーに描かれたチューリップなのです。

不動産バブル等、行き過ぎた投機は、やがて悲劇的な終わりを迎えるのが世の常とも言えますが、チューリップもやはり1637年に突然、暴落します。しかしながら、それらの世情とは無関係にして、チューリップという春を告げる可憐な花を愛好する者たちの心は変わらなかったことを、チューリップ・バブル崩壊の約50年後に制作された、このポマンダーは教えてくれます。

最後に、ポマンダー内部もぜひご覧ください☟

©Umi-Mori Art Museum,Hiroshima

©海の見える杜美術館

ポマンダーを開けると、七宝のつやつやとした鮮やかなブルーが目に飛び込んでまいります。それは、チューリップの故郷オスマン・トルコの文物や、オランダ東インド会社が活躍した数々の海を彷彿とさせ、当時のオランダに暮らす人々の航海や遠い国々へのひとかたならぬ思いをも伝えてくれるものなのです。

岡村嘉子(クリザンテーム)