10月31日(土)より、海の見える杜美術館では「幸野楳嶺―近代京都画壇の開拓者―」展を開催しております。

幸野楳嶺という画家をご存じでしょうか?近代京都画壇の巨匠・竹内栖鳳や菊池芳文を教え導いた師匠で、美人画の上村松園も短い間ではありますが、その教えを受けています。日本初の公立の絵画の学校、京都府画学校の設立に向けて、尽力したことでも知られています。栖鳳たちの活躍は、楳嶺という人なしにはなかった、かもしれません。

幸野楳嶺《馬猿図》 1877年(明治10)

今回の企画では、第一章「はざまの時代の画家 幸野楳嶺」で、楳嶺が描いた花鳥・人物・風景の作品を、第二章「楳嶺を取り巻く人々」で楳嶺の師の中島来章や塩川文麟、盟友の久保田米僊、弟子の栖鳳、芳文ら画家たちの作品を、第三章では「教育者としての楳嶺」と題し、画塾で用いた資料、画学校に寄贈した名品《孟母断機図》、画家たちの手本として発行された画譜類などを展示しております。豊富な作品と資料で、画家・楳嶺の画業、生きた時代を多角的にご紹介する展覧会となっています。

会期中、このブログと当館のインスタグラムで会場の様子や作品をご紹介していく予定です。どうぞよろしくお願いいたします。

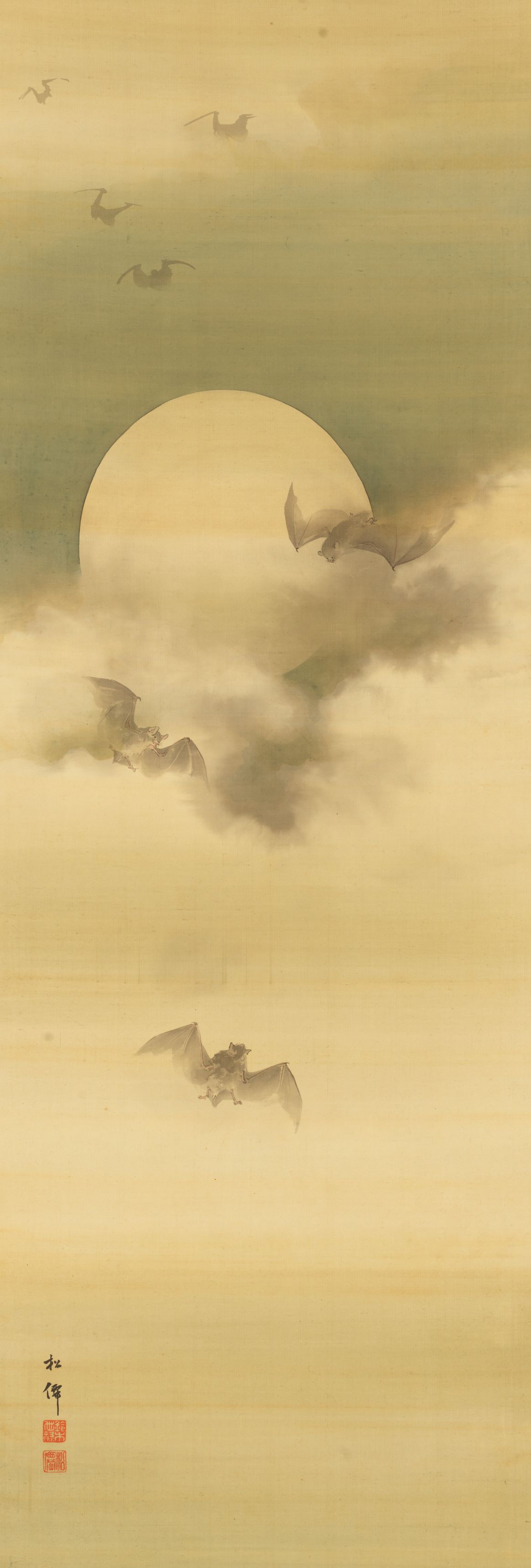

ところで、展覧会に来てくれたお客様が、第二章「楳嶺を取り巻く人々」で展示中の、鈴木松僊《月下蝙蝠図》をご覧になって「ハッピーハロウィンですね」とコメントをくださいました。

鈴木松僊《月下蝙蝠図》明治時代

こちら、実は初公開。松僊の父、鈴木松年が描く《旭日群雀図》と対になっている作品です。松年は楳嶺とライバルのような関係だったと伝えられる画家で、楳嶺を取り巻く人々の一人として紹介しております。

蝙蝠は中国由来のおめでたい意味を持つモチーフですので(「蝠」の字の音が「福」と同じであるため)、中国や日本の絵画、工芸によくあらわれます。ハロウィンのために描かれた絵ではないのですが、雰囲気は確かにぴったりですね!はからずも10月31日のハロウィンに開幕したこの展覧会に、こんなにかわいらしい蝙蝠が出ていることを、その日のうちに気づいてアップできたらよかったです。…という、ちょっとした後悔でした。

展覧会は12月27日(日)までの開催です。美術館に併設されている遊歩道の木々も紅葉が始まり、散策するのにもいい季節です。ご興味を持っていただければ幸いです。

森下麻衣子

.jpg)

-e1601341666802.jpg)

1.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)