展示替などで夜遅くなった時、美術館から眺める光景に癒されることがあります。

広島の街の光に囲まれる黄金山

夜も眠らない大竹方面の工場群

宮島口駅周辺と宮島

そして厳島神社

厳島神社の大鳥居は修復中なので網に囲まれていますが、夜はシルエットが浮かび上がっています。

うみひこ

展示替などで夜遅くなった時、美術館から眺める光景に癒されることがあります。

広島の街の光に囲まれる黄金山

夜も眠らない大竹方面の工場群

宮島口駅周辺と宮島

そして厳島神社

厳島神社の大鳥居は修復中なので網に囲まれていますが、夜はシルエットが浮かび上がっています。

うみひこ

竹内栖鳳展示室では、「EDO↔TOKYO 版画江戸百景」の期間中(6/20 – 8/23)、

「竹内栖鳳 × 岡本東洋 日本画と写真の出会い」という企画展を行っています。

当館が所蔵する竹内栖鳳の作品や栖鳳が収集した写真資料を通じて、作画における栖鳳の写真の用い方について探るとともに、福田平八郎や川端龍子をはじめ多くの画家に作画の参考となる写真を提供した写真家、岡本東洋の活動の一端を紹介するものです。

ブログでは、この企画展を4回に分けて紹介していて、今回は最終回となります。

それでは、竹内栖鳳×岡本東洋 日本画と写真の出会い4 「画家が参考にした岡本東洋の写真」(後編)です。

竹内栖鳳

岡本東洋

略年表 ―栖鳳と東洋と画家の写真利用を中心として―

1839年(天保10)ダゲレオタイプの写真が発明される。

1853年(嘉永6)アドルフ ブラウン『装飾のための花の習作集成』刊行。

1860年(万延元)頃~上野彦馬ら写真館を開く。島霞谷ら写真利用して油絵を描く。

1864年(元治元)竹内栖鳳、京都の料亭「亀政」で生まれる。

1872年(明治5)壬申検査(古社時の宝物調査が行われ、多数の文化財が撮影される)

1887年(明治20)マイブリッジ『動物の運動―電動写真による動物の運動の連続形態の研究』刊行。

1888年(明治21)写真フィルム、ロールフィルム登場。浅井忠、市販の写真を参考に《春畝》(明治美術会第一回出品。重要文化財 東京国立博物館蔵)制作。

1891年(明治24)岡本東洋、京都のゆのし屋の次男として誕生。

1892年(明治25)竹内栖鳳、《猫児負暄》に写真利用。京都市美術工芸品展出品。

1897年(明治30)~ 川井写真館、『動物写真帖』『植物写真帖』発刊。

1901年(明治34)竹内栖鳳、写真を参考に《スエズ景色》(関西美術会第1回展)制作。

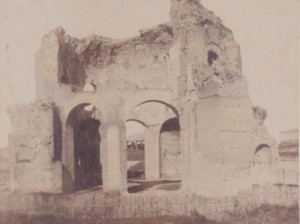

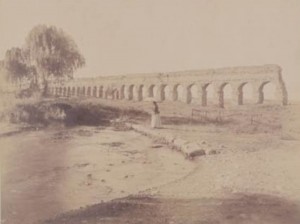

1903年(明治36)竹内栖鳳、写真を参考に《羅馬之図》( 第5回内国勧業博覧会)制作。

1909年(明治42)竹内栖鳳、舞子を撮影。《アレ夕立に》(第三回文展出品、髙島屋史料館蔵)制作。藤田徳太郎『百花写真帖』石敢堂 刊行。

1917年(大正6)岡本東洋、このころゆのし屋を継ぐ。京都の風景など撮影開始。

1921年(大正10)写真雑誌『ライト』刊行。岡本東洋参画。

1924年(大正13)竹内栖鳳、猫撮影。《班猫》(淡交会第一回展出品 山種美術館蔵 重要文化財)制作。「京都写真連盟」結成 岡本東洋参加

1925年(大正14)岡本東洋、ゆのし屋をたたんで写真家として独立か。「光画研究所」設立。

1927年(昭和2)岡本東洋、中京区釜座から左京区下鴨へ転居。写真家として本格的に始動か。竹内栖鳳、このころから岡本東洋に撮影を依頼。

1928年(昭和3)岡本東洋、京都市より昭和天皇の御大典の儀の撮影依頼される。

1930年(昭和5)岡本東洋、『花鳥写真図鑑』平凡社 発刊。

1933年(昭和8)岡本東洋、『東洋花鳥写真集』芸艸堂 発刊。

1936年(昭和11)岡本東洋、『美術写真大成』平凡社 発刊。

1940年(昭和15)岡本東洋、「京都写真文化協会」設立。市観光課協賛で撮影会や展覧会開催。写真集『京都』発刊。

1942年(昭和17)竹内栖鳳没。

1967年(昭和42)岡本東洋『京都を観る』粟谷真美館 発刊。

1968年(昭和43)岡本東洋没。

画家が写真を利用する歴史はほぼ写真の発生と同時に始まります。そもそもダゲレオタイプの発明者L.J.M.ダゲール(1787-1851)は画家でしたし、日本でも最初期の写真家の下岡蓮杖(1823-1914)や清水東谷(1841-1907)は狩野派の絵師、島霞谷(1827-1870)は椿椿山の画塾 琢華堂の出身といわれています。岡本東洋も17歳の時に洋画家鹿子木孟郎に弟子入りを志願しています(断られましたが・・・)。

このように画家と写真家の親和性はよく、画家が資料として利用するための写真集も早くから発刊されていました。1897年(明治30)には東京の川井景一が「動物写真帖」を発刊し、その緒言の冒頭に「一、本帖は画家および彫刻家の資料に供せんがために著わせしもの」(適宜現代仮名遣いに改めた)とうたっています。東洋も「画家そのほか約250人の”お得意”」に写真を提供(夕刊京都1968年(昭和43)1月21日)し、1930年(昭和5)にそれらの写真の一部をまとめて出版しました。「花鳥写真図鑑1」(平凡社1930)の序に「画材たらしむべく花鳥の生態を撮影(中略)幸い画伯諸先輩の垂教鞭撻によって、これまで撮影し得た花鳥写真を、今度、図鑑として広く公表する機運に遭遇しました」(適宜現代仮名遣いに改めた)と東洋は記しています。

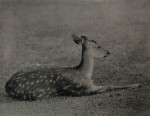

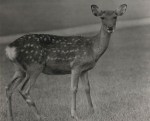

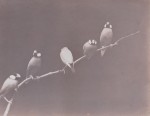

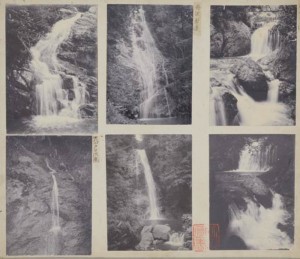

展覧会場では、『東洋花鳥写真集』(芸艸堂1933)の「桜」と「鹿」から各6点展示しています。

岡本東洋は、動植物の写真集を美術家向けに刊行しました。代表的なものとして『花鳥写真図鑑』(平凡社1930)、『東洋花鳥写真集』(芸艸堂1933)、『美術写真大成』(平凡社1936)が挙げられますが、中でも『東洋花鳥写真集』は全75集、計1500点の写真が掲載された大部のもので、画家が使用しやすいように製本せずに、印刷した写真を封筒に入れて刊行するという工夫も凝らされ、川端龍子(1885-1966)をはじめとした多くの画家たちから送られた賛辞がこの写真集に記されています。

次に『花鳥写真図鑑』や『東洋花鳥写真集』に掲載されている写真です。展示会場では以下の12点を展示しています。これらは写真評論家の福島辰夫(1928-2017)氏が1986年(昭和61)に一括して入手したものの一部ですが、東洋の手元から、いつ、どのように頒布されたかについては分かっていません。

東洋が自分の写真を評して「私共が見る眼そのままの姿に自然を見て、そして写したものが私の写真であります」(「美術写真大成」平凡社月報第1号『私の写真』(1))と語っているように、写真の機能による作為を極力排して自然のままに切り取られた写真となっています。

東洋についてのまとまった研究は中川馨「動物・植物写真と日本近代絵画」(思文閣出版2012)の中に記されていて、この原稿を書くにあたっても随分参考にさせていただきました。しかし活動歴、出品歴、受賞歴ほか現段階では分からないことが多く、岡本東洋という写真家についてはまだ研究の端緒にあるといえます。先日ご遺族から遺作や日記等を見せていただいたのですが、写真に施されたソラリゼーションや染色の技術はとても高度でしたし、撮影や現像に関する技術技法が記されたノートには興味深いテーマが詳細に記されていて目を見張るものでした。今後の研究進展が俟たれます。

出品作品の紹介は以上です。いずれも一般的にはなかなか直接目にすることのできない作品ばかりですので、この機会にぜひご覧ください。

青木隆幸

竹内栖鳳展示室では、「EDO↔TOKYO 版画江戸百景」の期間中(6/20 – 8/23)、

「竹内栖鳳 × 岡本東洋 日本画と写真の出会い」という企画展を行っています。

当館が所蔵する竹内栖鳳の作品や栖鳳が収集した写真資料を通じて、作画における栖鳳の写真の用い方について探るとともに、福田平八郎や川端龍子をはじめ多くの画家に作画の参考となる写真を提供した写真家、岡本東洋の活動の一端を紹介するものです。

ブログでは、この企画展を3回に分けて紹介することにしていましたが、3回目の「画家が参考にした岡本東洋の写真」も長くなりましたので前後編に分けて、合計4回の連載にいたします。

それでは、竹内栖鳳×岡本東洋 日本画と写真の出会い3 「画家が参考にした岡本東洋の写真」(前編)です。

竹内栖鳳

岡本東洋

岡本東洋は1891年(明治24)、京都市に生まれました。本名貞太郎。子供のころから絵を描くのが好きで、17歳の時に洋画家鹿子木孟郎に弟子入りを志願したのですが断られ、家業のゆのし屋に勤めることになりました。

1916年(大正5)に父と兄を相次いで亡くして家業を継ぎ、そのころから写真の技術を独学で習得して京都の名所の撮影をするようになりました。そして1925年(大正14)頃、家業をたたみ、写真家として独立しました。

国際写真サロンなどで入賞を重ね、全関西写真連盟の委員ほか写真関係の役職を歴任する一方で、栖鳳や大観はじめ数多くの画家の要望を受けて絵画制作のための資料写真を提供するほか、『美術写真大成』など、画家や彫刻家に向けて作画の資料となる写真集を出版しました。これら東洋の活動は、荒木十畝、川端龍子をはじめ多くの画家から高く評価されました。また、京都の名所の写真集を数々出版し、京都の観光振興にも貢献しました。1968年(昭和43)京都にて没(※)。

竹内栖鳳と岡本東洋

栖鳳と東洋の最初の出会いはっきりとしませんが、東洋が京都で写真家として独立した1925年(大正14)頃から栖鳳が没する1942年(昭和17)までの約20年間、直接的な交流はほとんどなかったものの、写真の撮影依頼と納品の関係は脈々と続いていたようです。東洋は「竹内栖鳳氏には(写真を)六、七千枚くらいおさめた」と言っていたそうですし、昭和17年に栖鳳が亡くなったときに栖鳳の執事は「20年来使いの人ばかりと対応して写真を取り次いでおりました」と東洋に言ったそうです。(夕刊京都1968年1月21日)

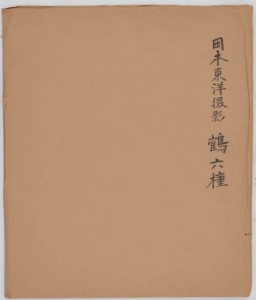

当館が所蔵する竹内栖鳳家旧蔵資料の中には膨大な写真があり、その中には岡本東洋撮影の写真が大量に含まれているようです。「富士五景」(No.8)、「鶴六種」(No.9)などのように、岡本東洋の名前入りの封筒

に収められているものもありますし、東洋のいう「六、七千枚」にはなりませんが、撮影された内容や台紙の類似性などから、東洋撮影と思われる写真が数百枚あります。(それらの写真には東洋撮影の記録がなく、また、東洋の写真であることを示す「しだれ柳に蹴鞠」のエンボス印も捺されていないのであくまで推定です)

「しだれ柳に蹴鞠」のエンボス印

それではこのたびの出品作品の中から栖鳳旧蔵の東洋の写真をご紹介いたします。(No. )は出品番号です。

以下 岡本東洋《富士五景》1938年(昭和13)(No.8)より

それぞれの写真の裏には撮影地が記されています

それぞれの写真の裏には撮影地が記されています

以下岡本東洋《鶴六種》(No.9)より

「画家が参考にした岡本東洋の写真」(前編)はこれで終わりです。

栖鳳もこれらの写真を見ながら作画の検討をしたのだと思うと、実感もひとしおです。

ぜひ実物の写真をご覧にいらしてください。

皆様のご来館をお待ちいたしております。

青木隆幸

※没年の記録は文献によって1968年(昭和43)と1969年(昭和44)の2種類ありますが、ご遺族にご確認いただいた過去帳の記載、昭和43年10月22日没を採りました。

現在、海の見える杜美術館では、6月20日(土)より「Edo⇔Tokyo –版画首都百景–」展を開催中です。本展では、当館の所蔵品の中から、江戸時代後期に風景画の名手とうたわれた初代広重、明治初期に開化絵を多く手がけた三代広重(1842-1894)、師・清親が始めた光線画を引継ぎ明治初期の東京の姿を情緒的に描いた井上安治(1864-1889)などの作品を紹介し、当時の絵師が捉えた、江戸から明治にかけて変化していく街の様相を見ていきます。

本ブログでは、出品作品の中から、江戸・東京の名所風景の一部を見ていき、江戸から明治にかけて首都の風景がどのように変化したのかについて紹介しています。

前回の内容は↓に載っています。

2回目は、江戸を代表する経済の中心地であった「駿河町」を紹介します。

現在は駿河町という地名は残っておらず、日本橋室町が当時の駿河町にあたります。江戸の経済の中心として栄えましたが、地名が変わった今でも多くの商業施設が建ち並び商業の中心としての役割を担っています。

↑現在の室町周辺の写真。三越百貨店(右)やコレド室町(左)など大型商業施設が林立しています。

駿河町の地名の由来は、この場所から南西の方角を望むと正面に江戸城を、その背景に富士山(駿河国)を眺望できたことにあります。ここから眺める富士山は江戸一と言われており、江戸の名所としてその風景は浮世絵の題材として良く描かれました。

では、駿河町を題材にした江戸と明治の作品を見ていき、それぞれ描かれているものにどのような違いがあるか見ていきましょう。

UMAM-海の見える杜美術館.jpg)

歌川広重 「駿河町の図」(《東都名所》のうち) 海の見える杜美術館蔵

駿河町の様子を描いた天保3年(1832)頃の浮世絵です。通りの両側には三井呉服店(丸に井桁三文字)ののれんがかかった店舗が建ち並び、正面には富士山の姿が見えます。武士や旅人、天秤棒を担いだ振売(商人)など様々な人が行き交い、賑わいを見せています。正面の奥には富士山がその手前には小さく江戸城が描かれています。富士山は駿河町のみならず江戸のランドマークとして多くの浮世絵に登場します。

続いて明治時代の駿河町です。

UMAM-海の見える杜美術館.jpg)

井上安治「駿河町夜景」(《東京真画名所図解》) 海の見える杜美術館蔵

こちらは1877年(明治10)前後の駿河町の夜景を描いた作品です。向かって左側の建物は越後屋、右の建物は資生堂薬舗、奥のシルエットの建物が三井組本店(後の三井銀行)です。画面中央を見ると文明開化の象徴であるガス灯の姿が見え、その周りには馬車と人力車が描かれます。馬車や人力車は明治時代になり普及した乗り物で、馬車・人力車専用の道もありました。

この作品では、広重の作品では存在感を放っていた富士山が描かれません。その代りに画面の奥には、1874年(明治7)に竣工した擬洋風建築・三井組本店が描かれ、シルエットのみの姿ですが、存在感があります。この建物は、当時の開化絵にも取り上げられていることから、文明開化の象徴的な建造物として注目を浴びていたのでしょう。江戸から明治へと移り変わる中で、富士山以外にも、文明開化の代表的な産物である洋風建築が新たに駿河町のランドマークとして登場したことが分かります。

「Edo⇔Tokyo」展では、これら江戸から明治にかけての首都の風景を写した版画を展示します。本ブログでも隔週で、展覧会出品作品の中から、作品紹介を行っていきたいと思います。

大内直輝

竹内栖鳳展示室では、「EDO↔TOKYO 版画江戸百景」の期間中(6/20 – 8/23)、

「竹内栖鳳 × 岡本東洋 日本画と写真の出会い」という企画展を行っています。

当館が所蔵する竹内栖鳳の作品や栖鳳が収集した写真資料を通じて、作画における栖鳳の写真の用い方について探るとともに、福田平八郎や川端龍子をはじめ多くの画家に作画の参考となる写真を提供した写真家、岡本東洋の活動の一端を紹介するものです。

ブログでは、この企画展を「竹内栖鳳と写真」(前編・後編)と「画家が参考にした岡本東洋の写真」の3回に分けて紹介しています。

竹内栖鳳(1864-1942)は、岡本東洋と出会う前、画家として活動を始めた当初から、写真を積極的に用いていました。栖鳳が残した写真帳には、実作品の参考にしたことが一目でわかる写真や、写真の上に直接筆で描き足して作画の構想を練っているもの、あるいは動くモデルを撮影して一瞬の動きを写真に捉えたものなどがあります。また、鳥、滝、鹿などテーマ別に広範囲に独自の写真資料集を作成しています。

それでは、竹内栖鳳×岡本東洋 日本画と写真の出会い2 「竹内栖鳳と写真」(後編)です。

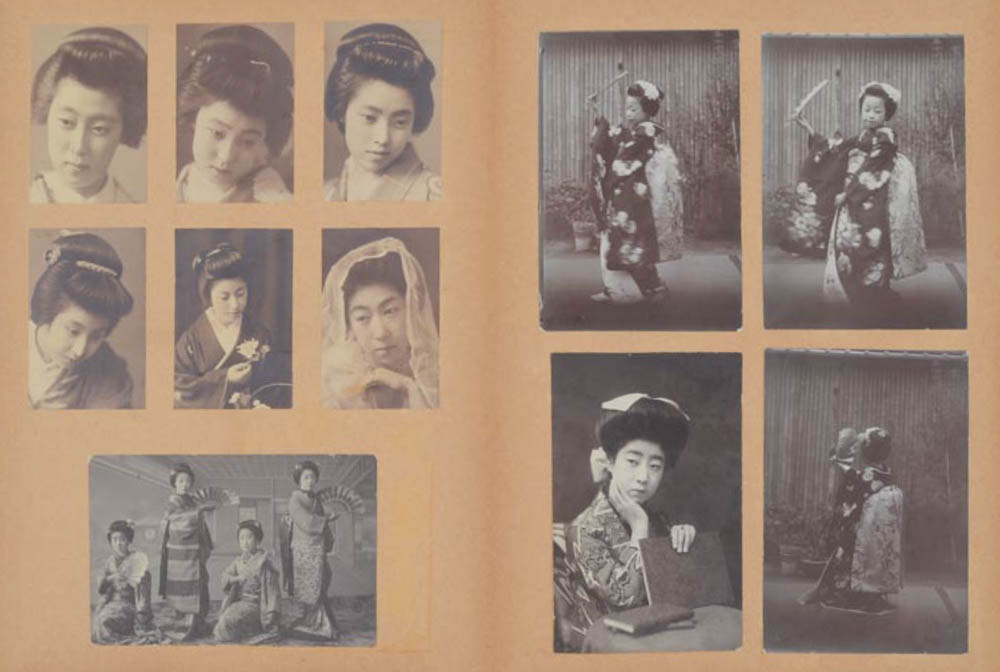

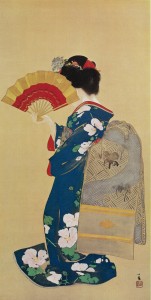

《アレ夕立に》(1909年 髙島屋史料館蔵)制作のために撮影した写真とスケッチです。舞妓に舞を舞わせて実際の動きの瞬間を写真に収めると同時に、スケッチも行っています。うなじの部分や髪形も必要に応じて撮影とスケッチを重ねて行っています。

また、この写真帳にはほかに、舞妓、芸妓、美人の写真や絵画 浮世絵など、美人画を描くための資料が幅広く集められています。スケッチ、写真、関係資料、それぞれの特性を生かして活用し、根気強く制作に取り組んだことがわかります。

出品番号7 《栖鳳アルバム》 1909年(明治42)頃 見開き1ページだけ展示

出品番号7 《栖鳳アルバム》 1909年(明治42)頃 見開き1ページだけ展示

展示会場では複製を展示

展示会場では複製を展示

出品番号8 《写生帖》竹内栖鳳 1909年(明治42)頃

《アレ夕立に》竹内栖鳳 1909年(明治42) 髙島屋資料館蔵

(展覧会場では複製を展示しています)

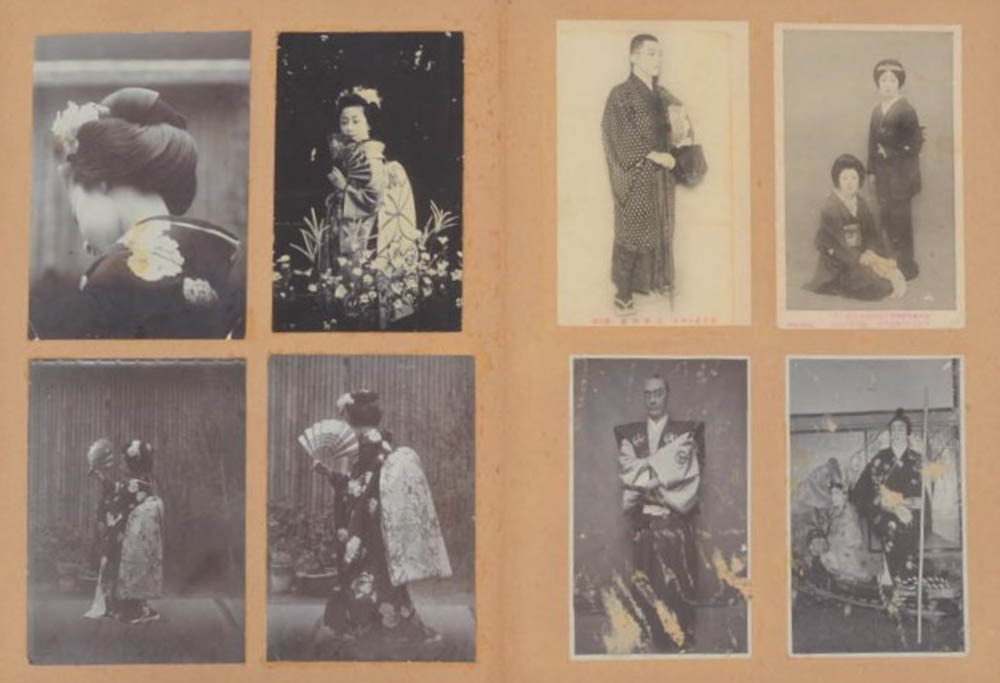

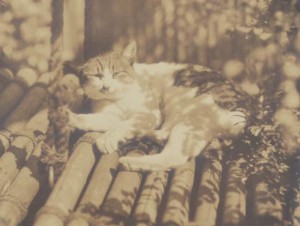

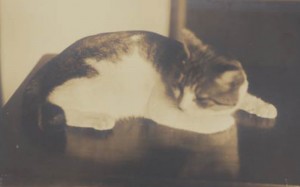

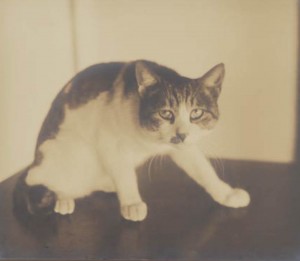

三毛猫の毛と鼻の横の特徴的な模様から、《班猫(はんびょう)》(1924年 山種美術館蔵)のモデルの猫と思われる写真です。猫と出会った時の状況を栖鳳はこう述べています。「あの猫が寝ていた。・・私はその場に踏ン立ってスケッチを始めた。・・核心までその猫がつかめていないように思われ・・京都へ連れて帰り、日夜座右に遊歩させてあの作品を作った」(文藝春秋1933年8月「涼台小話」)。猫は作品を仕上げると間もなく行方不明になったそうなので、この写真は猫の生態を観察している期間に、その一環として撮影したものと思われます。

展示会場では複製を展示

展示会場では複製を展示

展示会場では複製を展示

出品番号9 《栖鳳写真資料》1924年(大正13)頃

《班猫》竹内栖鳳 1924年(大正13) 山種美術館蔵

(展示会場では複製を展示しています)

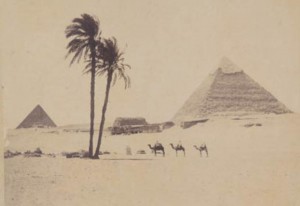

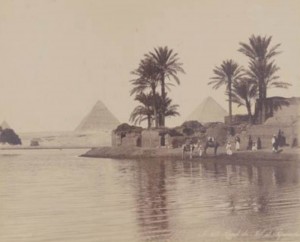

栖鳳は1900年(明治33)の洋行中に数多くの写真を入手し、帰国後にその時の写真を利用して、ここに紹介する《スエズ景色》のほか、《和蘭春光・伊太利秋色》(個人蔵)など数々の作品を制作しました。市販の写真ときわめて似通った構図の作品の存在は、実際は見ていない風景を写真から想像を膨らませて絵に仕上げた手法を思わせます。

また、写真のセピア色にも影響を受け、セピア色でライオンを描き発表、これまで墨で描いた想像上の獅子しか知らなかった人たちを驚かせ、栖鳳のライオンは金獅子ともてはやされました。

展示会場では複製を展示

展示会場では複製を展示

出品番号10 栖鳳写真資料 1900年(明治33)頃

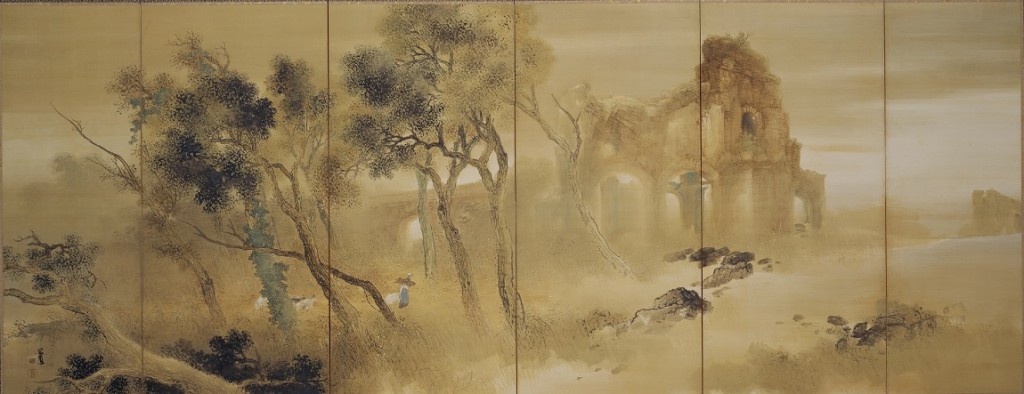

左隻

《羅馬之図》竹内栖鳳 1903年(明治36)

展示会場では複製を展示しています

展示会場では複製を展示

展示会場では複製を展示

出品番号11 栖鳳写真資料 1900年(明治33)頃

《スエズ景色》竹内栖鳳 1901年(明治34)

展示会場では複製を展示しています

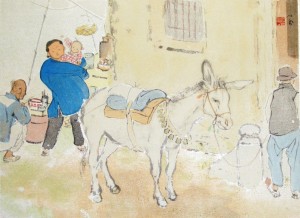

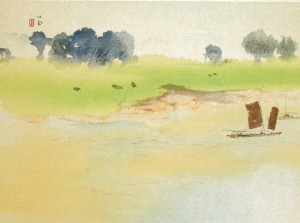

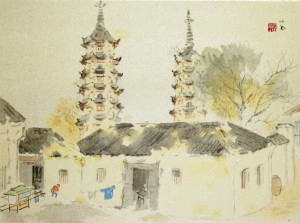

栖鳳は当時最高級品として名高かかったアメリカのイーストマン製グラフレックスという相当重いカメラを2台も持参して、1920,21年(大正9,10)の2度にわたって中国を旅しました。スケッチとともに膨大な写真を撮影して帰朝し、《南支風色》(1926年、前田育徳会蔵)などの名品を生み出しました。取材旅行から14年を経た1935年(昭和10)にはその時撮影した写真を利用して《支那風光図会》12点を発表しました。

写真を見直して10年以上前の体験を絵にしています。

以下カラーは、《支那風光図絵》12枚のうち 竹内栖鳳 木版多色摺 1935年(昭和10)

(展示会場では実物は1点だけ展示しています)

以下モノクロは、栖鳳写真資料より 1920-21年(大正9-10)

(展示会場では実物は1点だけ展示しています)

出品番号13

出品番号12

展示会場では複製を展示

展示会場では複製を展示

展示会場では複製を展示

展示会場では複製を展示

中国でスケッチをする竹内栖鳳

(中央の白いマントの人物)

展示会場では複製を展示

「竹内栖鳳と写真」(後編)はこれで終わりです。。

栖鳳もこれらの写真を見ながら作画の検討をしたのだと思うと、実感もひとしおです。

ぜひ実物の写真をご覧にいらしてください。

皆様のご来館をお待ちいたしております。

青木隆幸

竹内栖鳳展示室では、「EDO↔TOKYO 版画江戸百景」の期間中(6/20 – 8/23)、

「竹内栖鳳 × 岡本東洋 日本画と写真の出会い」という企画展を行っています。

当館が所蔵する竹内栖鳳の作品や栖鳳が収集した写真資料を通じて、作画における栖鳳の写真の利用の用い方について探るとともに、福田平八郎や川端龍子をはじめ多くの画家に作画の参考となる写真を提供した写真家、岡本東洋の活動の一端を紹介するものです。

ブログでは、この企画展を「竹内栖鳳と写真」と「画家が参考にした岡本東洋の写真」の大きく2回に分けて紹介いたします。

今回は「竹内栖鳳と写真」についてです。

竹内栖鳳(1864-1942)は、岡本東洋と出会う前、画家として活動を始めた当初から、写真を積極的に用いていました。栖鳳が残した写真帳には、実作品の参考にしたことが一目でわかる写真や、写真の上に直接筆で描き足して作画の構想を練っているもの、あるいは動くモデルを撮影して一瞬の動きを写真に捉えたものなどがあります。また、鳥、滝、鹿などテーマ別に広範囲に独自の写真資料集を作成しています。

それでは本題に入る前に、日本における写真の伝来と、写真と画家の出会いについて、簡単にさらっておきましょう。

写真は、1839年のダゲレオタイプ(※1)の写真術の公表によって実用化が進み、日本にはその後新しく発明されたコロジオン湿板(※2)の技術とともに、1860年(万延元)頃から本格的に伝来しました。

画家と写真の関わりは写真技術の伝来とほぼ同時に始まりました。最初期の写真家の下岡蓮杖(1823-1914)や清水東谷(1841-1907)は元狩野派の絵師、島霞谷(1827-1870)は椿椿山の画塾 琢華堂の出身といわれています。明治時代になり写真に関わる人が会を結成し始めると、そこには画家も参加しました。また、写真展が行われるようになると、画家が審査員を行うことも少なからずありました。例えば明治34年に創立した財界・実業界のアマチュアが集う「東洋写真会」の展覧会では審査員として橋本雅邦、川端玉章、黒田清輝、和田英作といった画家の名前が挙がっています。

画家が作品制作のために写真を利用した形跡については、古くは島霞谷の《薔薇を持つ女》(油彩画1860年代)など、写真と同じ構図を持つ油絵作品が残されています。西洋画家として活躍していた浅井忠(1856-1907)は市販の写真を参考にして《春畝》(油彩画 1888年(明治21)、重要文化財 東京国立博物館蔵)などを制作したことがわかっています。

また、画家や彫刻家の資料に供することを目的とした写真集も明治時代には発行されていて、川井写真館の『動物写真帖』『植物写真帖』(1897~)、『美術資料』(1899~)などがあります。

これらの事例を見ると、画家は日本に写真が伝来した直後から写真と関わりを持ち、これまで手本や資料として珍重してきた粉本だけにこだわらず、写真を新たな絵画制作のための資料として柔軟に利用していたと考えられるのではないでしょうか。

※1 ダゲレオタイプ・・・フランスのダゲールが発明した最初の実用的な写真術と言われている。露光時間に30分ほどかかる。ポジ画像が1枚できるだけで複製できない。

※2 コロジオン湿板・・・1851年にイギリスのアーチャーが発表。ネガを作り、それからポジを複製できる。露光時間も10秒前後に短縮した。

それでは本題の、竹内栖鳳の写真利用について、このたびの展示作品から見ていきましょう。なお、ここに紹介する写真や写真帳はすべて竹内栖鳳家に伝来したものです。また、所蔵者名が記されていないものは海の見える杜美術館の所蔵品です。

次にご覧いただく《撮影帖》は、狩野 四条 浮世絵 諸派の作品のほか、彫刻 建造物 風景 風俗等の写真、そして栖鳳自身の作品《猫児負暄(みょうじふけん)》(明治25年(1892) 4月京都市美術工芸品展出品)とその作画の参考にした猫の写真が収められています。《猫児負暄》は若き栖鳳がさまざまな流派の筆法を取り入れて作成したことで、鵺派と呼ばれるきっかけともなった作品です。様々な流派の筆法にとどまらず、栖鳳は画家として活動を始めた最初期から写真も活用していたことがわかります。

出品番号1 《撮影帖》 竹内栖鳳旧蔵 1892年(明治25)頃

《撮影帖》に綴じられた猫の写真

《撮影帖》に綴じられた《猫児負暄》の写真

次にご覧いただく写真集には、名所 器物のほか、風俗 人物 古画等の写真、そして栖鳳自身の作品《涼蔭放牧》(明治30年(1897)4月、第一回全国絵画共進会)の写真や、《観花》(明治31年(1898))制作の際に参考にした骨格標本の写真が収められています。《観花》制作のために栖鳳は本物の骸骨標本を特別な許可をもらって写生したことが知られていますが、本写真集によって写真も収集していたことがわかります。

出品番号2 《写真集》 竹内栖鳳旧蔵 1897年(明治30)頃

《写真集》に綴じられた骨格標本の写真

《観花》 竹内栖鳳 1898年(明治31)

(展示会場では作品保護のため複製を展示しています)

次にご覧いただく写真集には、コロタイプ印刷の切り抜きも多く含まれています。名所 風景 風俗 古画などの写真が収められていますが、「浅草」「日光」といった地域や「滝」など特定のテーマを持つ群もあり、海外風景のナイアガラの滝の写真も6枚含まれています。

その中の1枚、水辺の貯木場の写真の右側を注意深く見ると、墨で鳥が描かれ、鳥が止まる材木には影がつけられています。写真を直接利用して絵としての構図を考えたのでしょうか。

出品番号3 《絵画及写真集》 竹内栖鳳旧蔵 1897年(明治30)頃

《絵画及写真集》より1枚

上の写真の右側部分のアップ

鳥は写真の上に描き加えられている

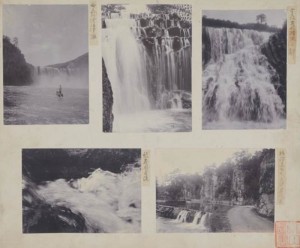

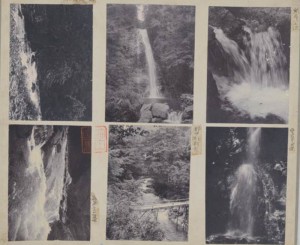

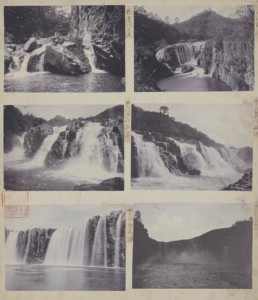

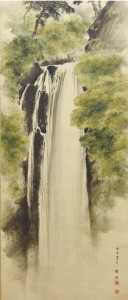

栖鳳は日本画を学び始めた当初から国内外の「滝」の写真を収集し、生涯に多くの作品を生み出しました。ここでは栖鳳の写真資料収集の例の一つとして「滝」を取り上げますが、栖鳳はこのほか「名所」「波」「鹿」「鷺」「葦」「人物」ほか様々なテーマで徹底した写真収集を行い作画に役立てています。

出品番号4 《栖鳳写真資料》竹内栖鳳旧蔵 明治時代

出品番号5 《滝》竹内栖鳳 絹本着色 1882年明治15年(初公開)

出品番号6 《瀑布》竹内栖鳳 絹本着色 1930年(昭和15)頃

「竹内栖鳳と写真」(前編)はこれで終わりです。。

栖鳳もこれらの写真を見ながら作画の検討をしたのだと思うと、実感もひとしおです。

ぜひ実物の写真をご覧にいらしてください。

皆様のご来館をお待ちいたしております。

青木隆幸

国立科学博物館、東京・上野

こんにちは、特任学芸員の岡村嘉子です。ようやく緊急事態宣言が全国的に解除となり、各地の美術館も再開し始めましたね。今年はこれから、どのような展覧会鑑賞のご予定がおありでしょうか?なかにはおそらく、約1年半をかけて全国を巡回する話題の展覧会「ミイラ――永遠の命を求めて展」がそのご予定におありの方もおいでのことでしょう。そこで、いち早く国立科学博物館での東京展に足を運びましたので、今回はこの展覧会を取り上げたいと思います。

ところで、ミイラ……実は香水の歴史に深い関心を抱くようになるまでは、率直に申しまして苦手でした。思い起こせば今から四半世紀前、実物との最初の遭遇は、期せずしてやってまいりました。

フランス・ノルマンディ地方の古都ルーアンを訪れたときのこと、この町を特徴づける半木骨造の建物で囲まれた、美しい中庭に行き当たりました。現在、美術学校となっているその場所は、その昔、ペストがこの町を襲った際に病院と納骨堂となったところです。1348年の大流行時には、なんと住民の4分の3もの人々が命を落としたといわれています。その歴史を雄弁に語るかのように、建物の柱には髑髏の彫刻が施され、ペスト患者や彼らの治療に懸命にあたった人々が心の慰めとしたような木立が中庭の中央にありました。

木々の葉を優しく震わす風のそよぎと鳥の歌声だけが響く、静寂に包まれた中庭に立って、建物をじっくり眺めていると、壁になにやら、茶色っぽいしわの寄った塊が埋め込まれています。「あら、これは何かしら?」と至近距離まで寄って見てはっと致しました。「こ、こ、これはきっと……ミイラァァッ!!」とわかるや否や、声にならない悲鳴を上げて、その場を一目散に立ち去ったのはいうまでもありません。

後で調べてみると、それはまさしく猫のミイラでした。当時、黒い猫は、悪魔の化身と考えられていたため、あの猫はペストをもたらす悪魔退散のための生贄であったといわれています。

なぜあのとき、ミイラは私に恐怖をもたらしたのでしょうか? 今にして思えば、それはミイラについて知識が乏しかったからだと思います。黒ずんで骨と皮になったり、しわくちゃになったりしている姿だけでも衝撃的ですのに、その上、生前の実体がまだ残っており、単なる物体になったわけではないかのようで――つまり、生とも死ともいえない状態を目の当たりにしたかのように思えて、ひたすら恐ろしかったのです。

その後、とりたててミイラを求めたわけでは決してないのですが(むしろ全く望んでいなかった)、様々な時代や地域のミイラを見る機会が多々ありました。ただし、それらはすべて博物館内の「ミイラ」展示室や「古代」展示室等でしたので、最初の遭遇とは異なり、心の準備をした上での対面でした。しかも、そこでの解説が、未知なるものへの私の恐怖を少しずつ取り去ってくれました。

香りに興味を持つようになると、むしろミイラが興味の対象へと変わるまでになりました。というのも、香りの歴史を紐解けば、古代では香りがミイラづくりに欠かせないものであったからです。例えば、エジプトのミイラといえば包帯でぐるぐる巻きにされた姿を思い浮かべる方もいらっしゃると思いますが、あの麻の布は、遺体に巻かれる前に、殺菌や防腐の効果がある芳香性の樹脂に浸したものであったので、よい香りがしたといわれています。また、遺体は放置しておくと、体内の水分によって腐敗が進み、ミイラにはなりません。そこでエジプト人たちは、内臓などを取り出しましたが、その空になった部分にも、樹液のしみ込んだ麻布を何枚も入れましたし、体腔にはハーブの入った袋を詰めました。さらに身体の皮膚にも香りの付いた軟膏などを塗ったといわれています。推論も含めて様々な研究結果を知るにつけ、では一体、エジプトのミイラにはどのような香りが使われたのかしら、ローリエかしら、ユーカリかしら、ユリかしら……、あるいはそもそもどうしてその香りが必要だったのかしら等々、興味が次々と湧いてくるのです。

そのような古代エジプトのミイラへの興味に応えてくれるだけではなく、世界のミイラへの関心をも大いに喚起してくれるのが、今回の「ミイラ」展です。個人的には「大ミイラ展」あるいは「深淵なるミイラの世界展」と呼びたいほど、最新の研究結果とともに、世界各地のミイラ43体が一堂に集められた大規模な展覧会です。

ミイラとひとことで言っても、時代や地域によってその様相や作られた背景が随分と異なります。なんといっても、ミイラにするつもりなど微塵もなかったにもかかわらず、乾燥や泥炭等といった自然環境のもたらす作用で心ならずもミイラになってしまった自然ミイラがある一方、古代エジプトのように複雑な手順を経てミイラとなった人工ミイラがあるのです。その多種多様なことといったら! もちろん私たちにとって馴染み深い(?)、日本のミイラも出品されています。

展覧会は、世界の地域ごとに「南北アメリカのミイラ」「古代エジプトのミイラ」「ヨーロッパのミイラ」「オセアニアと東アジアのミイラ」という4つのセクションから構成されています。

「南北アメリカ」は、世界最古の自然ミイラ(約1万年前、アメリカ合衆国ネバダ州)と人工ミイラ(約7000年前、チリ北部の都市アリカ近辺)を有する地域です。

展示室には、人工ミイラの創始者がエジプト人であるという通説を覆した、南米チリ北部のチンチョーロ族の人工ミイラより、紀元前3200年頃のミイラが展示されていました。顔の部分には目と口がくりぬかれたマスクが付けられているのですが、そのマスクが意外にも、なんとも可愛らしい! いうなれば日本の土面や埴輪を想起させるマスクです。見慣れるようになったエジプトのミイラだけではなく、世界各地の未知なるミイラ展ともなれば、再び恐ろしいミイラに遭遇してしまうのでは……!?という心によぎる一抹の不安を払拭してくれました。ちなみに身体は、内臓や筋肉を取り除いた後に、木材や葦の紐などで形を整え、灰のペーストで肉付けされてるのですが、その仕上がりが、これまた意外にもふっくらしていて、素朴なお人形のようです。表面が黒ずんでいるのも、誰かがこのお人形と遊び過ぎて、すっかり汚してしまったようでさえあります。おかげで、かなり安心させて頂きました。

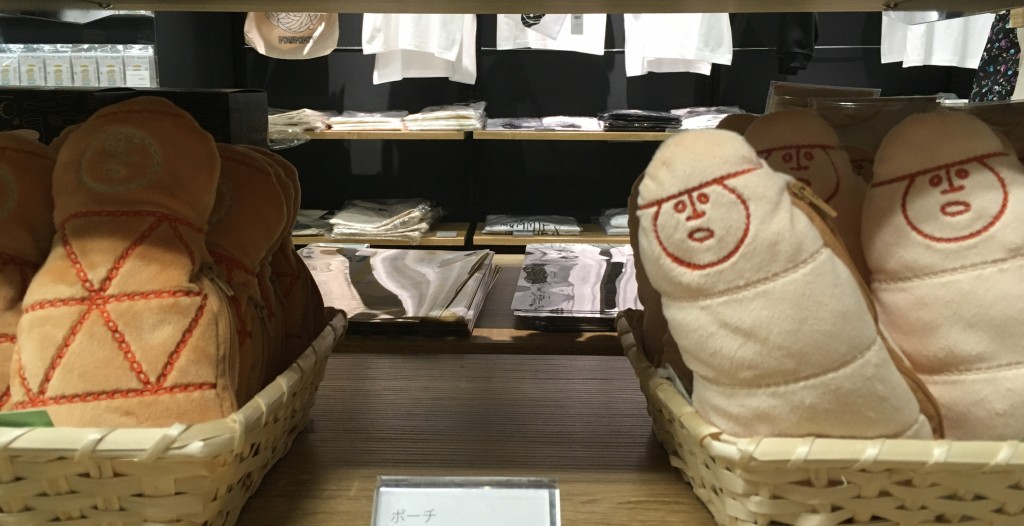

そのほか、同セクションには、顔部分に刺繍のある袋状になったミイラ「ミイラ包み」(その刺繍も愛嬌たっぷりです!)など、豊かなミイラ文化を伝える品々が展示されています。

ミイラ包みはその愛くるしさゆえ、写真のようなぬいぐるみになってミュージアムショップに並んでいました。↓

ポーチもミイラファンには味わい深いものが……。こちらです ↓

ポーチもミイラファンには味わい深いものが……。こちらです ↓

さて、「古代エジプト」では、ミイラや棺はもちろん、小さなお守り類やミイラに添えられた装飾品、ヒエログリフの書かれた麻布などが出品されています。それらは、エジプトのミイラづくりが、エジプトの神話を基にして行われたことを伝えてくれます。エジプトを守る神が不滅であるように、その神の役割を引き継ぐ王、ファラオをはじめとするエジプトの人々が死してなお、生が永続するようにと願ったことが、展示品を通じてより身近に感じられることでしょう。

この展示室には、ミイラづくりに用いられた物質であるサフランや没薬(ミルラ)、瀝青、ナトロン等も出品されています。没薬(ミルラ)は、イエス・キリストが誕生した際に、東方三博士が献上した3つの品のひとつです。ミルラという香りが、異なる宗教において、聖なる存在に捧げられているのは、非常に興味深いですね。

「ミイラ展」は他にも、自然ミイラの一種の湿地遺体や、カナリア諸島原住民の人工ミイラや、聖人の遺体を聖遺物として珍重したキリスト教の信仰を伝える頭骨にユリ十字やバラなどの装飾を施したものや(以上すべて「ヨーロッパのミイラ」)、仏教思想に基づいて瞑想しながら死してミイラとなった日本の即身仏(「オセアニアと東アジアのミイラ」)などが詳しく紹介されています。

なかでももっとも驚かされたのは、江戸時代後期の本草学者が自らの研究成果を確かめるために、自らミイラとなったものでした。彼は後世、自分を掘り出すよう言葉を遺しました。そして約120年以上の時を経て掘り出されると、彼の研究が大成功したことが確認されたのです。展示室では、見事なミイラになったこの本草学者も展示されていますので、どうぞお見逃しなく! まさに探究心とチャレンジ精神の勝利ですね。

ところで、この展覧会を訪れたのは、新型コロナウィルスの流行が起こる前でした。それもあって、会場内はまさに密状態。いずれの展示室もケースの前には幾重にも列ができ、鑑賞者で埋め尽くされていました。そのお一人お一人が、それぞれ異なる関心から鑑賞なさっていたと思いますが、私にとっての展覧会の魅力は、フランスのリヨンにあるコンフリュアンス美術館の展示もしかり、またミイラというテーマもしかり、「死んだらどうなるのかな?」という誰しもが抱くであろう素朴な疑問に、真正面から向きあう先人について知ることができることです。その向き合い方は、科学的見地から探ったものや、宗教的課題としてそれを探究したものなど、実に様々。そのおかげで、あたかも知の殿堂のただなかに身を置いているかのような気分を味わいました。

機会に恵まれたら、これから行われる他の都市でも再度見てみたいと思っています。

岡村嘉子(クリザンテーム)

◇ 今月の香水瓶 ◇

こちらは古代エジプトにおいて死から再生へと導く儀式に用いられたとされるパレットです。7つあるくぼみの上部に書かれたヒエログリフは、それぞれ香り豊かな7つの聖油を表しています。文字とともにあることで、香りが永遠に存在し続けると当時は考えられていました。肉体も香りも束の間のものとはせずに、いかに永遠のものにするか――古代エジプト人たちの発想にはいつも驚かされます。

《7つの聖油パレット》エジプト、古王国時代(第6王朝、前2320-2150年)、アラバスター、海の見える杜美術館所蔵

春季特別展「美人画ラプソディー 近代の女性表現」5月31日まで

の花-6-1024x768.jpg)

駐車場からの美術館までの沿道で、トベラの花が満開になっています。

の花-1-1024x768.jpg)

感染対策のために、場内のシャトルは窓をすこし開けて走っているので

の花-4-1024x768.jpg)

トベラの花の甘い香りが、車中まで届くかもしれません。

もりひこ

皆様こんにちは。

現在、当館は「美人画ラプソディ―近代の女性表現―妖しく・愛しく・美しく」と題し、近代の日本画家たちによる多様な女性像をご覧いただく展覧会を開催しております。

4月初旬より休館しておりました当館も、皆様のご協力をいただきながらではございますが、5月19日から再開することとなりました。

↓ご来館にあたってのご注意は以下をご覧ください。

現在の会場風景。近代の画家たちの個性あふれる女性表現をお楽しみいただける展覧会です。

美術館は開館しておりますが、ご自宅でも展覧会をお楽しみいただけるよう、会場風景や作品の解説を動画にてお届けいたします。

下記URLからご覧ください。

https://www.youtube.com/watch?v=t55WW3l0GzU

展覧会場の雰囲気を少しでも感じていただければ幸いです。

森下麻衣子