駐車場から厳島を眺めると、大きな桜の木が見えます

ギオンシダレザクラです。見ごろを迎えています

近くから見あげると見事な枝ぶりです

今はまだ整備中のため、近くは立ち入り禁止です・・・

もりひこ

駐車場から厳島を眺めると、大きな桜の木が見えます

ギオンシダレザクラです。見ごろを迎えています

近くから見あげると見事な枝ぶりです

今はまだ整備中のため、近くは立ち入り禁止です・・・

もりひこ

鏡池のほとりに自生する大きな桜が満開を過ぎ、しずかに散り始めました

池のほとりのヤエシダレザクラのつぼみが膨らみ始めました

しだれ桜が満開を迎えると、水面が桜の花びらで覆われます

もりひこ

ハクモクレン(白木蓮)の花が満開です!

の花が満開です!1-1024x684.jpg)

ハクモクレンの周りでは、ソメイヨシノのつぼみが開き始めました

の花が満開です!-2-1024x678.jpg)

しばらくすると、この場所は桜の花で埋め尽くされます

の花が満開です!-3-1024x706.jpg)

もりひこ

こんにちは、特任学芸員のクリザンテームこと岡村嘉子です。

今回は、大好きな町の一つ、フランス第2の都市、リヨンから美術館情報をお届けします。

リヨンといえば、ある方は美食の町とおっしゃるでしょうし、またある方は映画の町とご主張なさるでしょう、はたまたある方は遺跡の町、あるいは絹織物の町、レジスタンスの町、丘の町……と様々な分野における町の魅力を、愛しみを込めて語る方々に行き当たるようなフランスの古都です。

ちなみに、食いしん坊の私はリヨンと聞くだけで、あるサンドイッチの味が真っ先に浮かびます。初めてリヨンを訪れた折のある夜、日中の疲労からレストランへ行けずに、小さな通りの何の変哲もないパン屋さんでたまたま購入したフォアグラのサンドイッチ。上質なフォアグラにベビーリーフ、ほんの少しの甘酸っぱいジャム、そして香ばしいパンが生み出す、あまりの美味に「さすが美食の町よ……」と独りごちたものでした。

さてさて、食欲が満たされたら、次は知識欲! リヨンでは右を見ても左を見ても、好奇心が刺激される事物に溢れています。なにしろ、フランス五大河川のひとつのローヌ川に加えて、ソーヌ川という二つの川が交わるこの地は、古代ガリア=ローマ時代から今日まで、交通の要衝として異文化が交わり栄えてきました。そのため、各時代の遺物がそこかしこに見出されるのです。しかもそれらが単なる観光名所になるわけではなく、現在の人々の暮らしの中に生き続けている――これが、リヨンの最大の魅力かもしれません。

先人や異文化を尊ぶ心の表れでしょうか、町の人々も概して穏やかで、リヨンに来るとなぜかホッとしてしまうのです。

そのようなリヨンの特長を存分に感じられる場所として、2014年にリヨンの新開発地区コンフリュアンス地区に開館した、コンフリュアンス美術館を今回はご紹介いたします。

「コンフリュアンス」という日本では全く馴染みのないこの言葉が、実は美術館のことも、リヨンのことも言い得て妙なのです。この語は、「合流」や「結集」等の意味を持つフランス語です。リヨンの地図を見ると、美術館は、二本の川に挟まれた中洲地帯の南端にある川の合流地点に位置しているのがわかります。まさにコンフリュアンス!

こちらです!→![IMG_5980[11835]](https://www.umam.jp/blog/wp-content/uploads/2020/03/IMG_598011835-e1583125832128.jpg)

ローヌ川、ソーヌ川という二つの文化圏が交わる立地そのものが、他者の存在があってこそ成り立つ出合いや交流、それにより生ずる新たな知見という美術館のコンセプトである「コンフリュアンス」を象徴しているのですね!

では、一体どのような作品が「合流」しているのでしょうか。早速見てまいりましょう。

この美術館を訪れて、おそらく誰しも最初に驚くのが、大変斬新な建築です。訪問時はあいにくの篠突く雨であったため、その全体像を示す外観写真がなくて恐れ入りますが、このエントランスの写真から、その姿をなんとなくお察し頂けたら幸いです。

この建築を手がけたのは、そのデザインのユニークさで新作を発表する度に話題となるオーストリアの建築家集団、コープ・ヒンメルブラウ(数年前、東京のICCインターコミュニケーション・センターでの展覧会も評判を呼びましたね)です。この美術館も、SF映画に出てくるような、とでも申しましょうか、壁がどのようにつながっているのか、そもそも重力が一体どうなっているのか、私の理解力ではひたすら摩訶不思議な脱構築主義の空間が広がっているのですが、ガラスの壁に覆われた館内は、空中を散策しているかのようでつい胸が躍ってしまいました。

また現代建築で名を馳せる世界の数多の文化施設に比べて、動線が非常にコンパクトであることも嬉しい驚きでした。施設内で、無用に歩かずに済むのは、作品鑑賞の集中に重要なのですよね(そもそも建物ではなく展示作品を見に来ていますので!)。フランスの地方都市において、もっとも来館者が多い美術館のひとつというのも頷けます。

さて、コンフリュアンス美術館のコレクション内容は、自然科学や文化人類学に関するものです。つまり、そこには恐竜の骨もあれば織機や炊飯器も含まれるという、人間や地球に関するあらゆる物です。はてさてそれらをどのようにまとめて見せているのでしょうか?――数あるこの分野の美術館の中でも、コンフリュアンスが特別なのは、そのユニークな展示方法にあります。

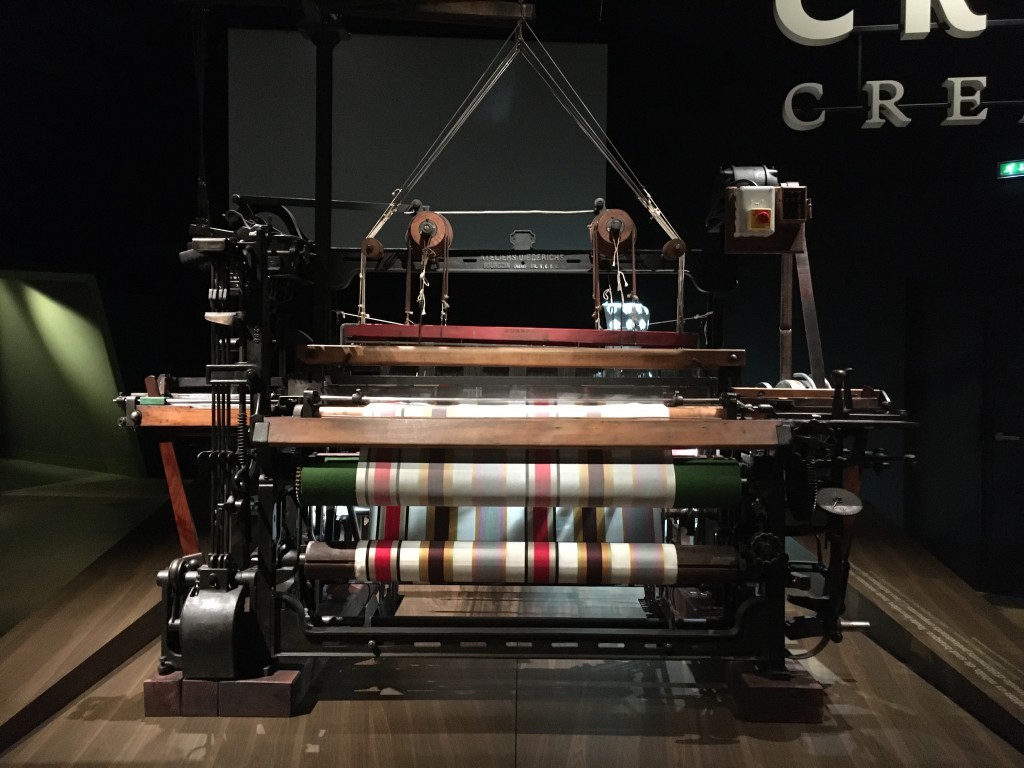

《自動織機》1907年、Atelier Diederichs製。私は、機械もさることながら、布地の柄や光沢に、つい目が釘付けでした♡。

各展示室では、時代や地域ごとの整然とした分類はなされずに、おおまかともいえるような4つの大きなテーマに沿う作品が集められています。この「おおまかな」とは、決して大雑把という意味ではありません。むしろ、「壮大な」と形容した方がよろしいかもしれません。なにぶんにも広範囲の大きなテーマなればこそ、該当作品は無数となりますが、その中からテーマを際立たせる最適な作品を選んで展示を構成するのは、まさに学芸員(もしくは監修者)の腕の見せどころです。またそのためには、圧倒的な所蔵作品数なくして実現はいたしません。それらが見事に成功しているのが、この美術館なのです。

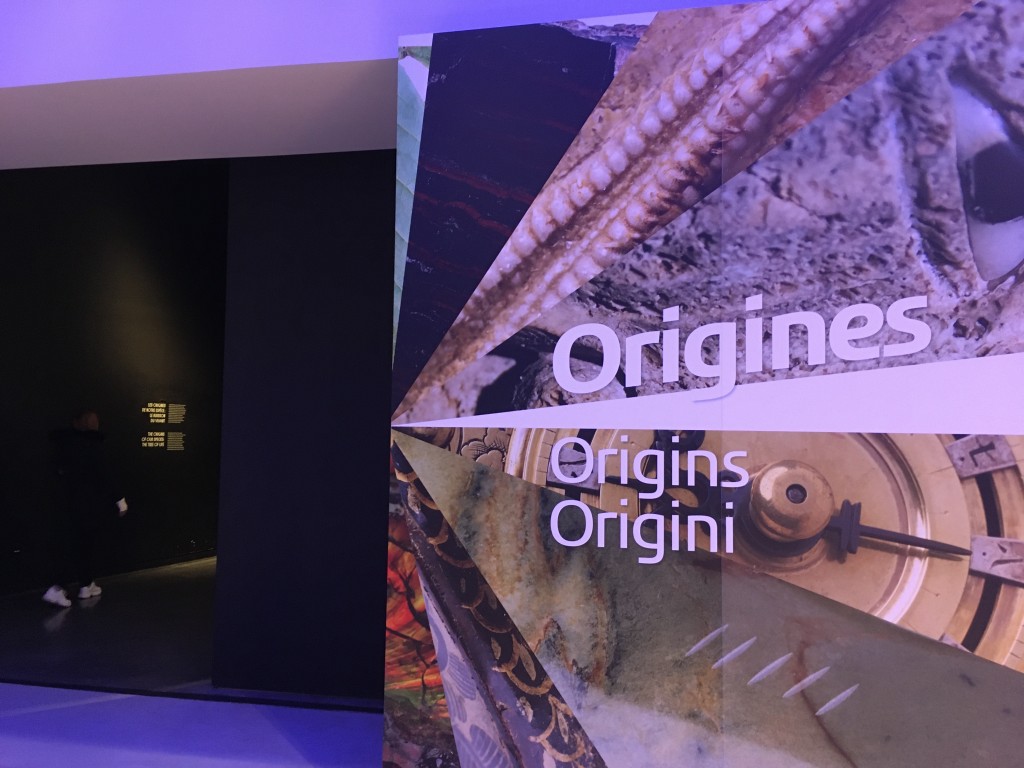

「起源」展示室

公式資料によると、美術館の所蔵作品数はなんと約220万点――その膨大さは、ルーヴル美術館では約38万点と聞けばお分かり頂けることでしょう。この約220万点とは、17世紀から21世紀までの約500年という長い時間をかけて、主にこの地で蒐集されてきたものの集大成なのです。そのうち厳選された約3000点が「起源」「(生物の)種」「社会」「永遠」という4つのテーマに分けられて、常時展示されています。

(続く)

後編では、各展示室の様子や、この美術館所蔵作品の一端を担うエミール・ギメのコレクションについて、さらに美術館訪問の夜に遭遇した「コンフリュアンス」な時空間についてお伝えします。乞うご期待!

岡村嘉子(クリザンテーム)

◇ 今月の香水瓶 ◇

クリスタルの輝きが美しい未来的なデザインの香水瓶。コンフリュアンス美術館の脱建築主義建築を彷彿とさせます!

香水瓶《火打石》、サンルイ社、デザイン:セルジュ・マンソー1994年、海の見える杜美術館所蔵

海の見える杜美術館で開催している中国版画研究会と中国版画国際シンポジウムについて、1月31日5時30分ごろ、NHKのニュース番組「シブ5時」で放映されました。

放送内容は以下のリンク先で見ることができます。

当館所蔵の中国版画についても紹介していただきました。

是非ご覧ください。

うみひこ

こんにちは、特任学芸員のクリザンテームこと岡村嘉子です。

明けましておめでとうございます。皆様、穏やかな御年始をお過ごしでしょうか。

本年の香水散歩の第一回目となる今回も、パリの最新情報をお届けいたします!

クリザンテームは先日、年金改革に伴う大規模ストライキによる交通機関の閉鎖に見舞われながらも、心待ちにしていた「アンリ・ドゥ・トゥールーズ=ロートレック展」を見にグラン・パレへ行ってまいりました。

なにしろパリ市内は、東京の山手線内より少し大きい程度の面積ですので、たとえ地下鉄やバスが止まっても、いくつかの主要な美術館は歩いて回ることも可能です。とはいえ真冬のグラン・パレ周辺の散策は油断が禁物。ご覧の画像の通り、セーヌ川沿いにある施設ですから、川を渡る風のおかげで、それはそれは寒さが体に堪えるのです……(涙)! ですので、ベレー帽をしっかりと被り、コートの下の防寒対策も万全にして、美術館へと向かいました。

ところで、なぜゆえ数ある展覧会の中から、トゥールーズ=ロートレック展なのでしょう? それはトゥールーズ=ロートレックの作品が、香りの歴史の転換期の様子を鮮明に伝えてくれるからなのです。

彼の生きた19世紀には、古代に始まる人間の香りの歴史において、従来の状況を一変させる、とても大きな出来事が起こりました。それは合成香料の発明です。

合成香料の誕生以前の香料は、限られた土地の特定の時期に、ごくわずかな量しか採取できないものでした。しかもその質は、気象状況等によって常に変化しました。ところが合成香料が発明されるやいなや、はるか遠方へ出かける必要もなく、化学の実験室で、一年中いつでも、天然の香りに似た香りをいくらでも作り出せるようになったのです。このような一大発見に加えて、手作業から機械生産へと製造工程の急速な近代化により増産が可能となり、19世紀の香水産業はかつてないほど興隆するようになっていくのです。

もちろん、合成香料が即座に人々に受け入れられたわけではありません。香りを必需品としたような当時の上流階級のレディたちは、代々伝わる「よき趣味」に反することはいたしません。あくまでも奥ゆかしさが尊ばれていたため、彼女たちは控えめであっさりとした天然の花の香りを好んだのです。

そのようなこともあり、実際に合成香料が多くの香水に調合されるようになるのは、発明からしばし時を経た1880年代のこと。それはまさにトゥールーズ=ロートレックがパリで活躍し始める時代なのです。

天然から人工へ―――当時の香料の変化と歩を同じくするように、絵画にも変化が訪れました。外光派や印象派が描いた自然光の注ぐ昼の世界から、オペラ座やダンス・ホールなど人工照明の下の夜の世界がトゥールーズ=ロートレックやドガらによって数多く描かれるようになるのです。

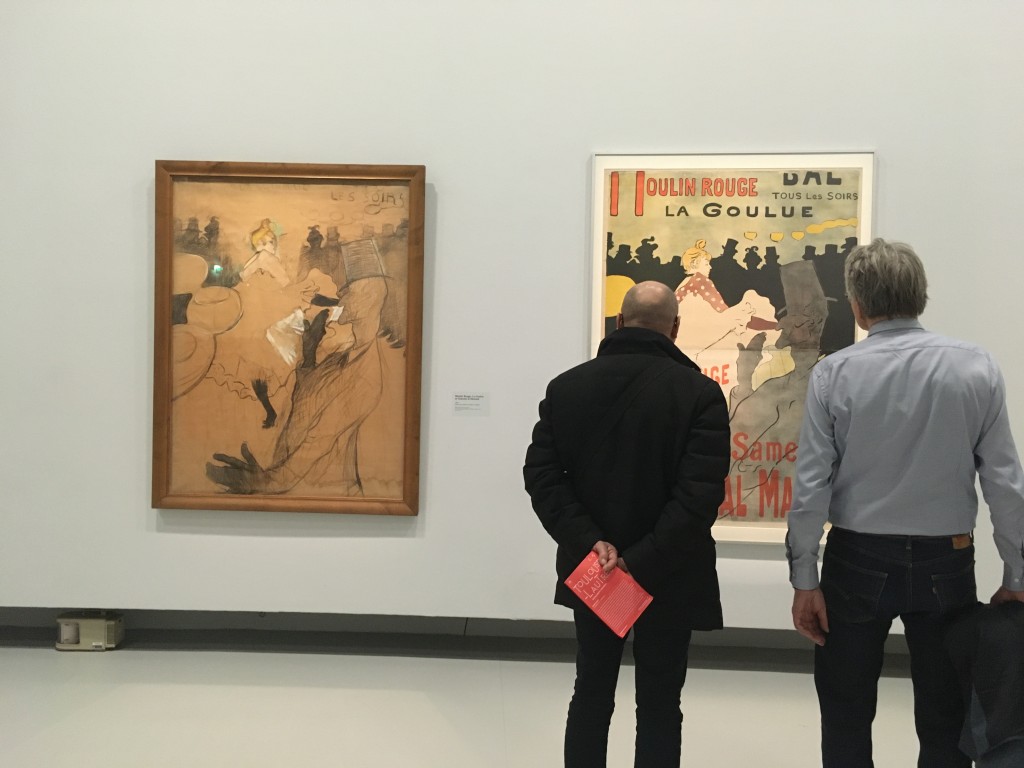

まさに近代の申し子のようなトゥールーズ=ロートレックの代表作が一堂に会するという、なんと27年ぶりとなる大回顧展ですから、交通機関の不便さがあっても、あきらめるわけにはいかなかったのです。

では早速、展覧会を見てまいりましょう。

会場に入ると、シュザンヌ・ヴァラドン等、トゥールーズ=ロートレックの恋人兼モデルや、歌手イヴェット・ギルベール、当時の文学界、パリの歓楽など、全225点の傑作が、彼の画業を知るための12のテーマごとに展示されています。

友人に風景画の制作をすすめられても、トゥールーズ=ロートレックは、人間こそ描かなくてはならない主題であると主張したといわれています。こうして彼は、36年という短くも充実した生涯を通じて人物像を描き続けたのです。

その人物像は、アカデミスムの絵画のような聖書や神話に基づく人物ではなく、彼と同時代を生きた都市生活における人間たちの活気ある姿でした。ですから展示室を巡っていると、まるで19世紀末のパリにタイムスリップした気分になるのです(展示構成も、当時の映像や、音源などを流し、その気分に浸らしてくれる工夫が随所になされています!)

彼の作品の登場人物たちのなかでも、私にとってとりわけ印象深かったのが、同じ時代を生きたあらゆる階層の女性たちの姿でした。つまり、控えめな香りを手袋や扇にしたためるような「よき趣味」を身に着けた女性たちも、大胆な香りを肌に直接付けるような、いわゆる「よき趣味」を知らぬ女性たちも、あえて「よき趣味」を無視して自由を求めた女性たちの姿も、彼の筆は克明に描き出しているのです。

例えば、こちらです。

パリの片隅で絵画モデルや洗濯女をしながら自活する女性たちが描かれています。

いずれの作品にも、女性が日常生活の中で見せる何気ない姿が表現されていますが、構図の斬新さもさることながら、自らの人生を懸命に生きる女性へのトゥールーズ=ロートレックの愛情ある眼差しがそこにあるように思えて、いつまでも作品を見ていたい気持ちになりました。

しかも不思議なことにその眼差しは、娼婦たちを描いた作品にも、母親である伯爵夫人を描いた作品にも、当時の前衛芸術家のサロンの女主人を描いた作品にも共通して感じられたのです。

トゥールーズ=ロートレックは、南フランスの約1000年の伝統を持つ伯爵家の長男でありながら、パリの大歓楽街モンマルトルに居を据えて、娼婦たちや女優たちと親しく交わりました。陽気で機知に富み、気前が良くて紳士的な振る舞いをする彼は、何処へ行っても人気者であったといわれています。それらの友愛に満ちた交友体験が彼を、あらゆる階層の女性たちを分け隔てなく身近な存在として描ける稀有な画家へとしたのかもしれませんね。

トゥールーズ=ロートレックの絵画からは、自然の花々の香りも、人工的に作られたムスクやヴァニラなどの強い香りも、また洗濯石鹸の香りも漂ってくるようで、真冬の昼下がり、展覧会会場で香水散歩を存分に楽しみました。

岡村嘉子 (クリザンテーム)

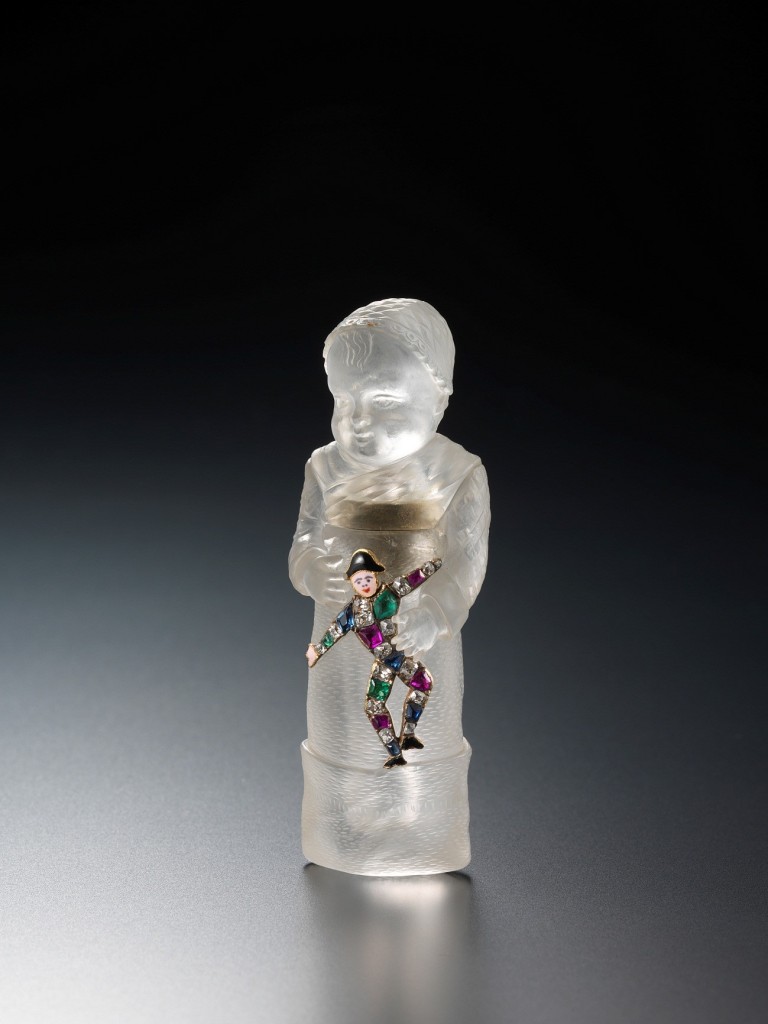

♢ 今月の香水瓶 ♢

サーカスを愛したトゥールーズ=ロートレックと同時代のフランスでつくられた香水瓶です。

《香水瓶》フランス、1900年頃、水晶、ダイヤモンド、ルビー、エメラルド、サファイヤ、銀、七宝、海の見える杜美術館所蔵

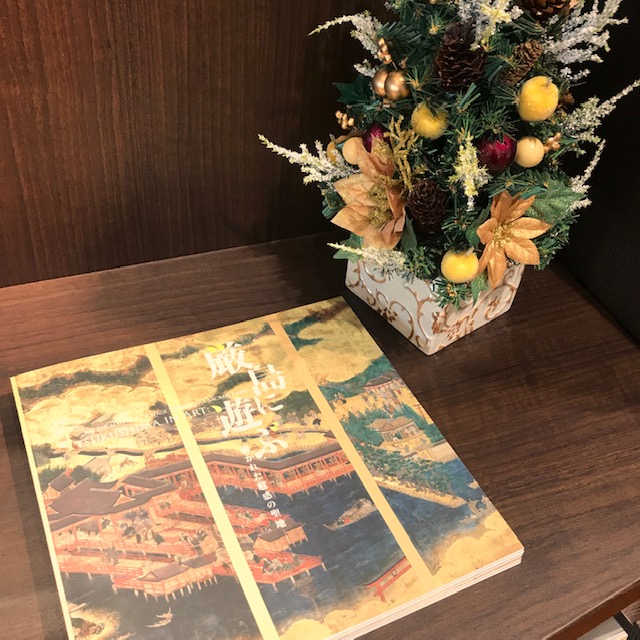

2019年もあと数日ですね。そして「厳島に遊ぶ」展もあと2日を残すのみとなりました。

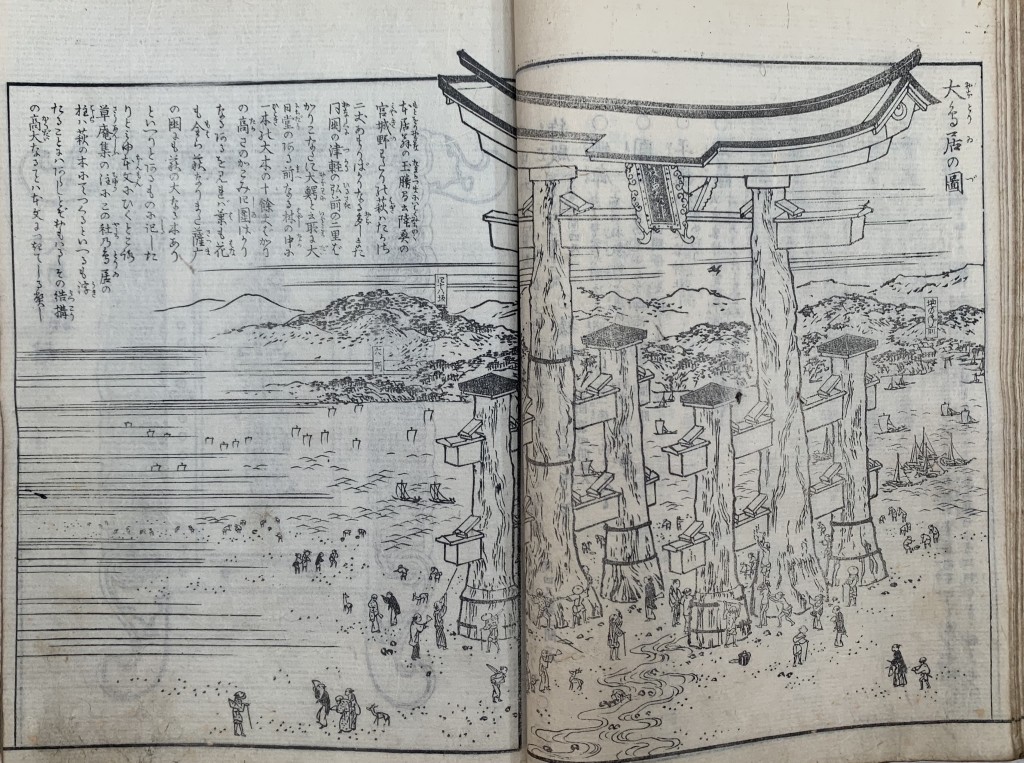

展覧会の第2章では、印刷物に描かれた厳島を紹介しています。江戸時代は庶民が旅を楽しめるようになった時代。旅行ブームの中で全国各地の名所を紹介する名所記や図会が刊行されます。これらはいわば現代のガイドブックです。

厳島に特化した名所図会の決定版と言えるのが、『芸州厳島図会』(5巻全10冊)。15年もの年月をかけて天保13(1842)年に完成しました。豊富かつ多様な挿絵が魅力で、往時の厳島の様子を現代の我々に生き生きと伝えてくれます。

岡田清編、山野峻峯斎画 『芸州厳島図会』より、大鳥居の図

内容も多岐にわたり、嚴島神社をはじめとする名所の紹介にとどまらず、島に暮らす人々の様子や、四季折々の行事、嚴島神社に伝来する宝物などについて詳細な図とともに記されています。

さて、ここではこの『厳島図会』のひとつの図と、歌川広重の浮世絵の関わりをご紹介します。

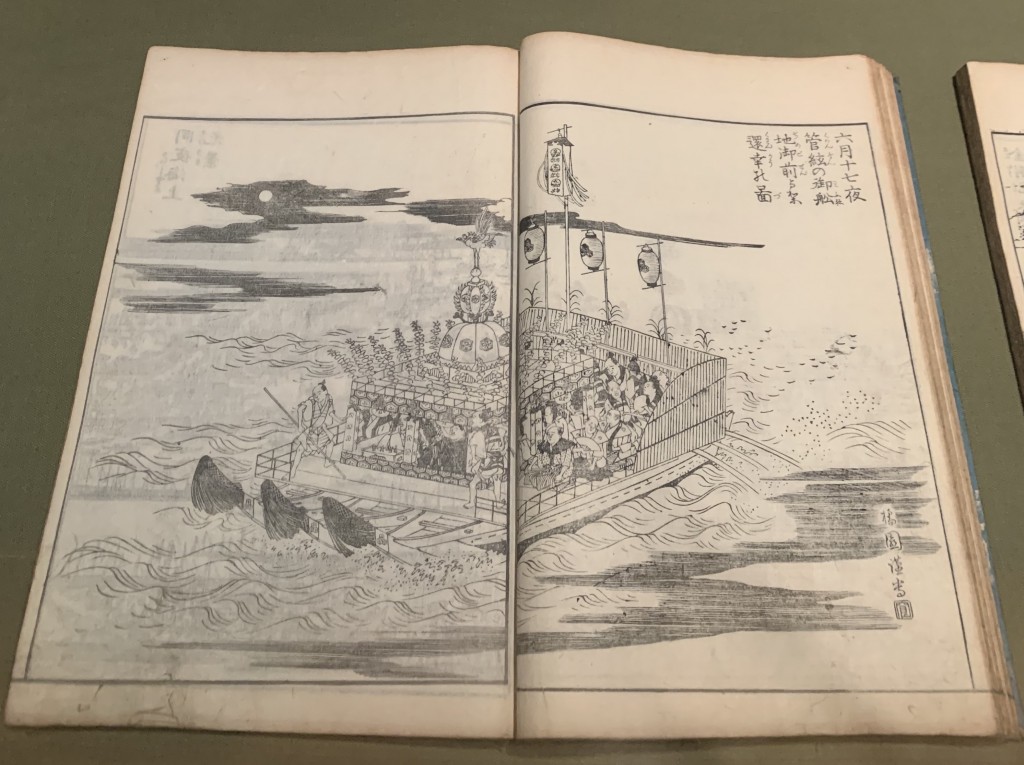

歌川広重 《六十余州名所図会 芸州 厳島祭礼之図》

上にあげた作品は、歌川広重の六十余州名所図会のうち、「安芸 厳島祭礼之図」。嚴島神社の重要な祭礼のひとつ、管絃祭のクライマックス—夜半に船が地御前より還幸し、まさに大鳥居にさしかかろうとする華やかな場面—を描いたものです。厳島の管絃祭はよく知られていたようで、全国の地誌などに挿絵つきで取り上げられています。

さて、広重は旅をよくした浮世絵師として知られます。ですのでこの一枚も広重が実際に宮島に来て管絃祭を見物した風景を描いたものと思いたいのですが、残念ながら必ずしもそうではなさそうです。この広重の一枚と、『芸州厳島図会』の一図を比べてみると・・・。広重の管絃祭の船の姿は、『厳島図会』のそれをほぼコピーしたものであることがわかります。展覧会会場ではこのふたつを並べて展示してあります。ぜひ比べてみてください。

管絃祭の船が還幸する様子

それにしてもさすがは広重。『厳島図会』のオリジナルの船と大鳥居を大胆にトリミングして、夜の空と海を背景に際立たせた構図が見事です。

前回のブログでご紹介したような屏風の大画面の迫力と、今回ご紹介した、小さいけれどたくさんの情報と当時の人々の厳島への想いが詰まった版本たち。いずれも魅力的です。どうぞお見逃しなく!

谷川ゆき

こんにちは! 朝は車のフロントガラスが凍った時のために準備したペットボトルのお湯が、ちょうど湯たんぽになり、大事に抱えながら出勤する今日この頃です。 気持ちまでじーんと温かくなります。

さて、現在「厳島に遊ぶ-描かれた魅惑の聖地-」展を開催しております。 今展覧会より、単眼鏡の貸し出しを始めました!

大きな画面の細部を観察する楽しみを知って頂きたく、受付にて貸し出しをおこなっております。

受付から覗いてみるとこんな感じです。かなり遠くまではっきりと見えるので、作品を観るとなると夢中になります。ぜひご自分の目でお好きな場所を心ゆくまで鑑賞してみてください。

受付から覗いてみるとこんな感じです。かなり遠くまではっきりと見えるので、作品を観るとなると夢中になります。ぜひご自分の目でお好きな場所を心ゆくまで鑑賞してみてください。

当時観光地として人気だった厳島。その華やかさが作品を通して伝わってきます。 そして、華やいでいるのは作品だけではございません。

クリスマスということで、うみもりミュージアムショップも華やいでいます!

クリスマス仕様のショップもぜひお楽しみください。

A.N

あっという間に会期を残すところ1週間ほどとなってしまいました。

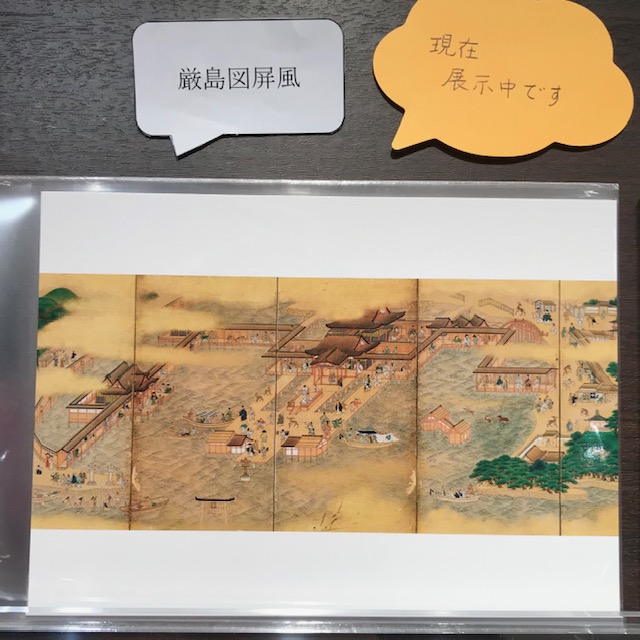

今回の展覧会の見所は、なんといっても大画面に厳島を描いた屏風です。全部で9点。そのうち江戸時代に描かれた厳島の名所風俗図屏風6点が展覧会最初の見所になっています。

古くから信仰を集めた厳島ですが、意外なことに国宝の《一遍聖絵》など一部の例をのぞき、厳島や嚴島神社を描いた中世に遡る作例はそう多くありません。盛んに描かれるようになったのは江戸時代初期のこと。しかし、ひとたび描かれるようになると、厳島は名所風俗図屏風として人気の画題となります。

名所風俗図屏風とは、京都以外の、吉野や天橋立、和歌浦などの地方名所を組合せ、有名な寺社などを中心とした名所の景観と、そこに遊ぶ人々の様子を描いた絵画のことで、江戸時代初期に流行しました。名所風俗図屏風の中でも厳島を描いた作例は群を抜いて多く、現在では60点以上が知られています。

その中でも最も古い時期に制作されたもののひとつ、と考えられるのが、展覧会の最初に展示してある《吉野厳島図屏風》です。

《吉野厳島図屏風》 6曲1双 のうち、左隻の厳島図 江戸時代・17世紀 海の見える杜美術館

この吉野と厳島の組合せからは、厳島が屏風に描かれる様になったきっかけは豊臣秀吉の周辺にあったことが推理できるのですが、そのあたりの詳しい説明はぜひ展示会場の解説パネルで!

大きな画面に、嚴島神社の社殿を中心に描かれた厳島はたいへん迫力があります。金雲と濃彩の絵の具の色があいまって、華やかで非日常的な聖地の様子が表されています。弥山や嚴島神社がどのように描かれているか観察したり、今は失われてしまったお堂の姿を探したり、楽しみ方は色々です。宮島をよくご存知の方は、描かれた場所が現在のどの場所に相当するのか考えるのも楽しいはずです。私がお勧めしたいのは、厳島を往来する人々の楽しそうな様子をひとりひとり観察すること。特に《吉野厳島図屏風》は、近世初期風俗画のある種享楽的な雰囲気を残し、人々の華やかな衣や髪形、喧嘩したり宴に興じたりする活力ある描写に見応えがあります。

《吉野厳島図屏風》部分 嚴島神社の舞台では毛氈をひいて宴会をする寛いだ男達の姿が。社殿の横では海水浴に興じる人々も・・・。

ぜひ細部までじっくりご覧頂きたい!ということで、受付で単眼鏡の貸出を行っています。ぜひご活用ください。

また、展示室には部分を拡大したパネルをご用意しました。リンク先にあげたのはその一枚。《吉野厳島図屏風》の厳島図のうち、東町の商店の賑わいを描いた部分を拡大しました。床屋や足袋屋、扇屋や反物屋など、店主とお客との活気あふれるやりとりが魅力的に描かれています。

海杜テラスから見る宮島は今日も見事な姿です。展覧会の前後に宮島を訪れて、江戸と現代の違いを探って頂くのも楽しいと思います。

谷川ゆき

こんにちは。

12月に入り、空気が冷たくなってきたこの頃ですが、遊歩道を散策すれば、身体が温まり気分はスッキリとします。 当館は標高200mにございますので、空気が澄んでいてとても気持ちが良いです。

さて、この時期になりますとクリスマスの贈り物をお探しの方が多いのではないでしょうか?

うみもりのミュージアムショップでは、図録やクリアファイル、ポストカードだけでなく、ガラスのはしおきやグラス等も取り揃えております。

ガラス作家、安田泰三氏が1つ1つ手作りで生み出すガラス作品は、どれも特別感を感じさせてくれます。

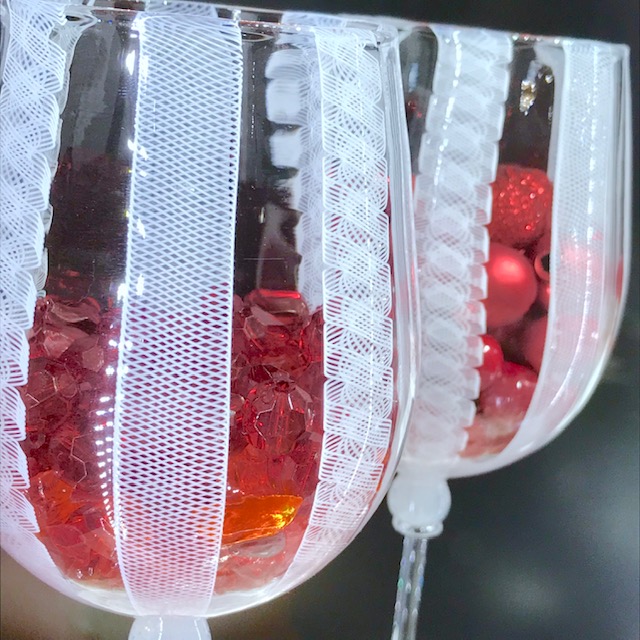

中でも今の時期、ご注目いただきたいのは繊細な模様のレースグラスです。 《シャンパングラス》

《シャンパングラス》

注がれたシャンパンにレースが映え、目にも喜びをくれる作品です。

《(左)ワイングラス、(中央)レース文様コンポート、(右)レース文様皿》

《(左)ワイングラス、(中央)レース文様コンポート、(右)レース文様皿》

《ワイングラス》

《ワイングラス》

赤ワインが引き立ちます。

この縦一列分のレースを作るのにも、工程がいくつもあるそうです。とても精巧に作られています。 《レース文様皿》

《レース文様皿》

サラダやお菓子、サンドウィッチ等、何を乗せても美しく映えることでしょう。

ガラス作家 安田泰三氏のプロフィール

1972 兵庫県神戸市生まれ

1993 富山ガラス造形研究所 造形科 第1期卒

1994 富山ガラス造形研究所 研究科 第1期卒

1994 富山ガラス工房勤務

1997~ Taizo Glass Studio設立

安田氏は、1995年以降、これまでに数々の展覧会に作品を出品し、多くの賞を受賞されています。

また近年では、海外の展覧会にも出品されています。

当館へお越しの際は、ぜひ実物をご覧ください。お声掛けいただければ、間近でご覧いただくこともできますよ。

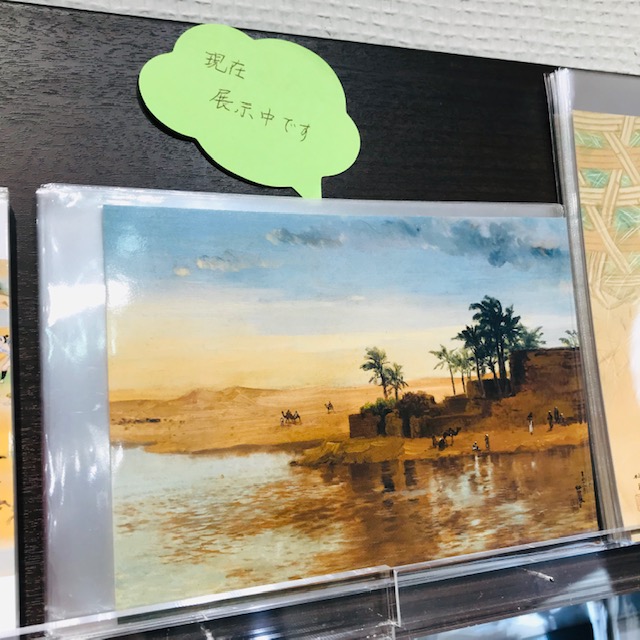

そして、今回の展覧会で展示中の作品「厳島図屏風」と竹内栖鳳「スエズ景色」のポストカードもございます。

その他、パーティーや小さなお子さんとのお出かけ時等に活躍する紙コップは、香水瓶がイラストの当館オリジナルとなっています。 《5色1セット》

《5色1セット》

また、枯れないままずっとかわいいボタニカルペンや、この冬何冊も本を読まれる方へしおりも取り揃えております。 ちょっとしたプレゼントや、大切な方への贈り物をお選びの際に、ご参考になれば幸いです。

ちょっとしたプレゼントや、大切な方への贈り物をお選びの際に、ご参考になれば幸いです。

A.N