こんにちは、特任学芸員のクリザンテームです。

こんにちは、特任学芸員のクリザンテームです。

美しい香水瓶を求めて世界各地を巡る中で、一度ゆっくり訪ねてみたいと以前から願っていた場所がありました。香水産業とはさして関わりのない土地ですので、意外に思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、それはオランダの古都ライデンです。

首都アムステルダムにほど近いこの町は、オランダ最古の大学都市として知られています。大学の設立の興味深い逸話は、ライデンを愛した作家、司馬遼太郎の著作『街道をゆく オランダ紀行』にも紹介されています。アメリカ独立宣言やフランス革命より約200年も早く、市民社会が誕生するきっかけとなった支配者層に対する市民の反乱が起きたのは、ここオランダのライデンでした。

それは16世紀後半に始まる、所謂八十年戦争のことであり、当時の支配者スペインに対しオランダ人は勇敢に立ち上がりました。その最中、ライデンにおいて市民軍がスペイン軍に勝利したときに、市民軍の指導者オラニエ公ウィレム1世は、その褒美として数年にわたる免税を提案したところ、市民たちはそれよりも大学の設立を望んだといわれています。

町中を運河が巡るライデン。博物館も運河沿いにあります。

目先の経済的価値よりも、市民たちが意義を見出した教育・研究施設としての大学。実はこの国立考古博物館も、その歴史と密接にかかわっています。なぜなら、博物館のコレクションの基礎となったのは、まさにライデン大学の考古学部門(研究室)であるからです。

現在では約18万点にも上る古代から中世までの大学の所蔵品が、1995年から博物館として一般公開されるようになりました。そのなかには、香りの道具が多く含まれているのです。

ではその内部を見てまいりましょう。エントランスホールにあるのは、なんと神殿です。

じゃーん!!

こちらは、タファ神殿と呼ばれるもので、エジプトの南部ヌビア地方から運ばれました。

1954年、アスワンハイダム建設によって水没する当地の神殿の移築に尽力したオランダに、エジプト政府が贈ったといわれています。

驚くことにこの神殿は、一定の時間になるとライトアップします! にわかにホールの照明が落とされ、大音量のナレーションと音楽とともに、神殿の歴史が語られるのです。演出が少々おどろおどろしくもあり、恐怖心も掻き立てられました(笑)! その様子を画像でお伝えできず恐れ入りますが、おりしも家族に連れられて神殿前に集まっていた子供たちの悲鳴が上がり、次いで彼らは身動きできぬまま、神殿に目が釘づけになっていた様子をご想像ください!

エントランスホールにすっかり溶け込んでいますが、奥の四角い建物が神殿です。そして、右端の影のなかに直立する丸身を帯びた二つの物体は、第27王朝の棺です。

さりげなーく展示されている所蔵品のレベルが高すぎて、本展示室への期待は、否が応にも高まります!

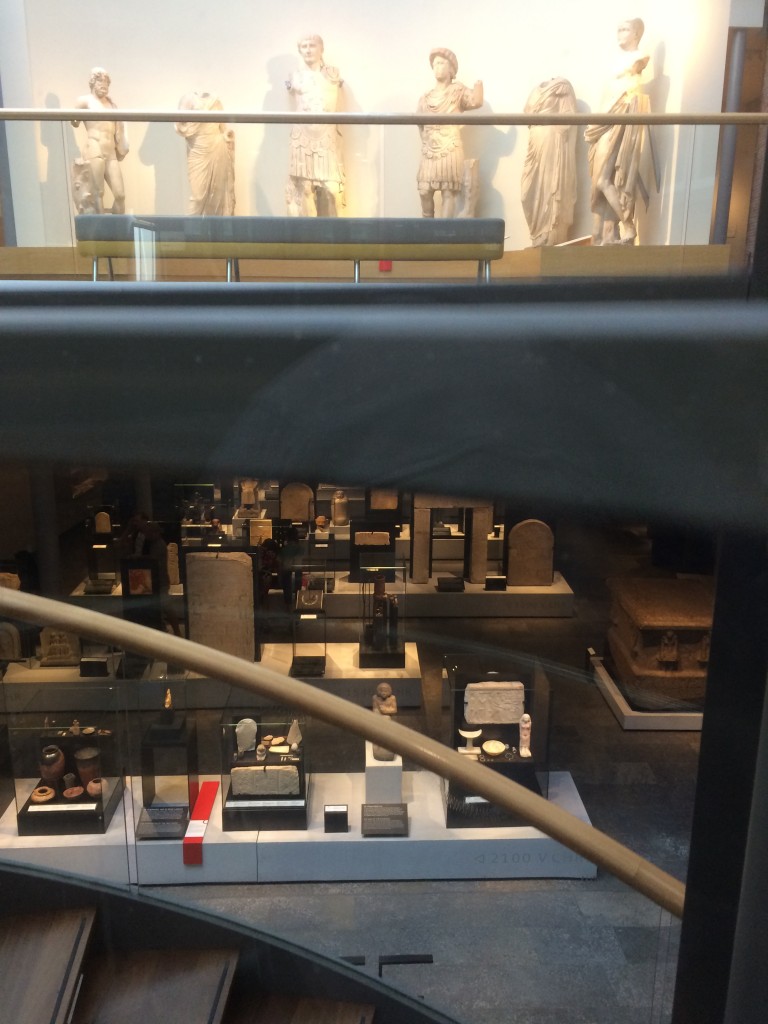

いざ展示室へ入ると、そこで目にするのは、広い展示室内に整然と並ぶ大量の発掘品です。

こちらの列にも……!

あちらの列にも……!!ずらりと名品が勢ぞろい。

見事なエジプト・ファイアンスのカバもいます!

左の人物像との並列が、なんだかそこはかとなくユーモアのある展示ですね。

さてさて、香りが使われた容器を見ていきましょう。

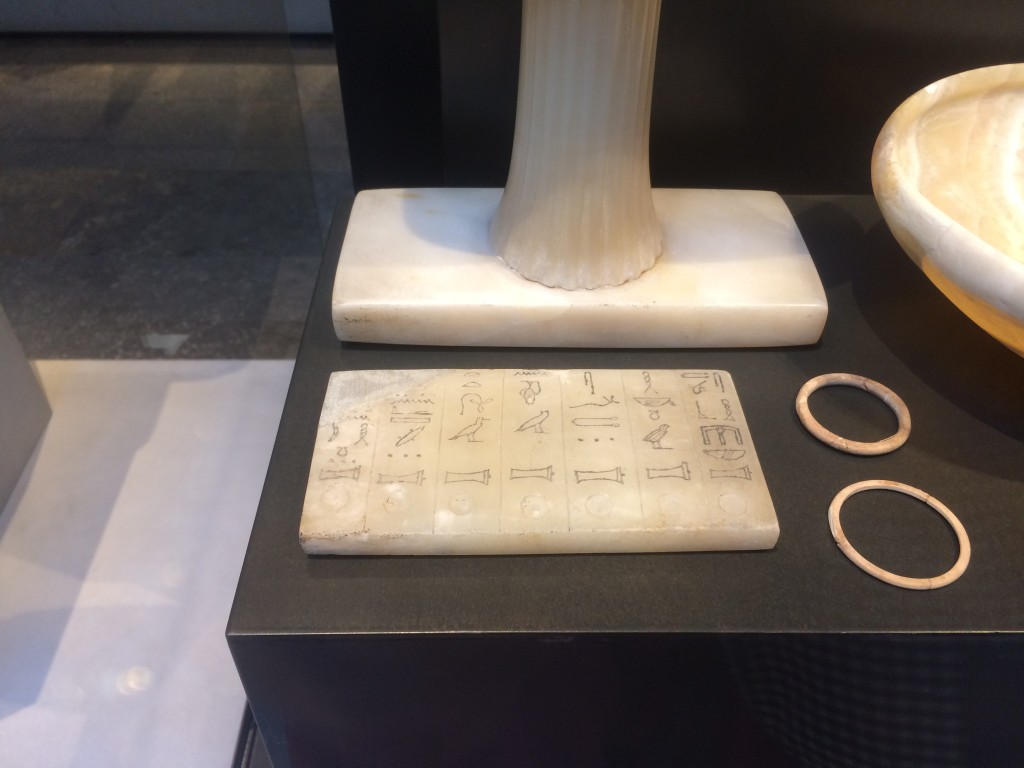

例えばこちらは、海の見える杜美術館所蔵作品の中でも人気の高い《7つの聖油パレット》とほぼ同型のものですね。副葬品として発見されたものです。

こちらが海杜ヴァージョン。

《7つの聖油パレット》エジプト、古王国時代(第6王朝、前2320-2150年)、アラバスター、海の見える杜美術館所蔵

パレットにある7つの丸い窪みとヒエログリフは、埋葬された死者が再生へと向かうときに助けとなる、7種類の聖油の存在を示しています。

古代エジプトでは、独自の宇宙観に基づく、多岐にわたる聖なる儀式が行われていました。このパレットは、それらに香りが欠かせなかったことを教えてくれます。

儀式の多くは密議であったため、神官たちの間で、口承により詳細が引き継がれました。そのため、香りがどのように使われていたのかをつまびらかにすることは、今日では難しい状況ですが、いくつかの資料から部分的に推測されていることもあります。

例えば、香りが王ファラオを聖なる存在にする役割を担っていたことや、ナイル川流域に咲き誇るロータスやユリの香りはもちろんのこと、イエス・キリスト生誕時に、真っ先にお祝いに訪れた東方三博士の一人が献上した乳香も、すでに使用されていたと考えられています。いつの日か、考古学の科学的調査のさらなる進展によって、エジプト人と香りの関係が解明されることを望まずにはいられません。

さて、燻蒸や塗布によって、芳香を漂わせながら古代では祈りが行われていましたが、エジプト人が崇めていた神々の像も、この博物館には多く展示されています。

まあ、なんと分かりやすい展示方法でしょう!中央にひときわ大きなオシリス神が置かれ、その両脇にイシス女神、ネフティス女神等の神々の小像が配されています。この展示からも、オシリス神話で語られるように、冥界の王たるオシリス神の重要性がわかります。

しつこいようですが、この大きさの違い! いやはや、教育普及効果絶大ですね。

ところで、古代エジプト人は男性も女性も化粧を施し、香水も用いたと考えられています。

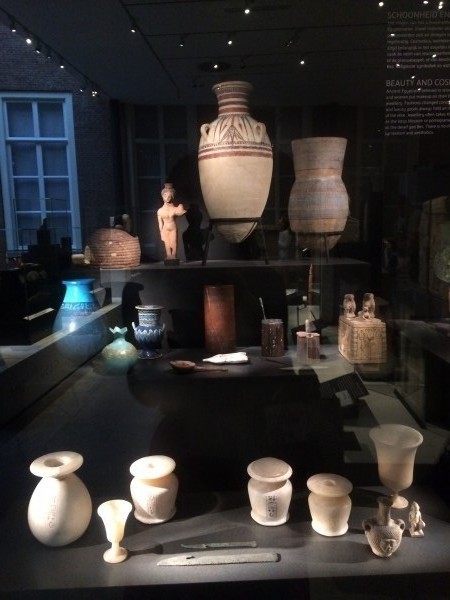

「お化粧品コーナー」展示ケースにも、香りがおさめられていた数々の容器が展示されていました。こちらです!

アラバスター製の容器は、見事な石の縞模様に価値が置かれます。ここでは照明の工夫によりその模様が浮かび上がっていたので、思わず見入ってしまいました。

この他にも、美しい装飾の施されたミイラの棺がずらりと居並ぶ展示室をはじめ、古代エジプト文明の豊かさを伝える発掘品が大量に、大量に(!)あるのですが、それらについてはいつか別の機会に譲りましょう。

螺旋階段を上るとその先には、もう一つの重要な古代文明、ギリシャを中心とした地域からの出土品の展示室があり、見逃せません。

大小様々な容器が並ぶ、ギリシャ展示室へようこそ!

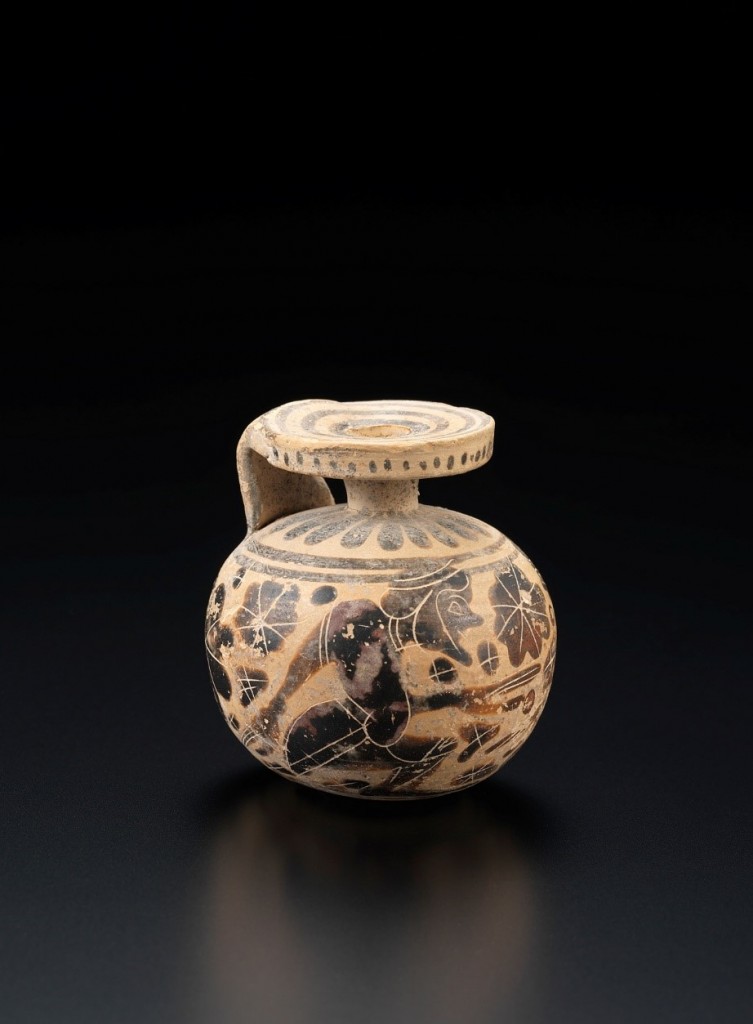

こちらのケースには、平らな広い口を持つ球形の小瓶がいくつも展示されていますね。これは《アリュバロス》と呼ばれる、コリントス島で作られたテラコッタ製の香油壷です。ひとつを拡大すると……

こちらのケースには、平らな広い口を持つ球形の小瓶がいくつも展示されていますね。これは《アリュバロス》と呼ばれる、コリントス島で作られたテラコッタ製の香油壷です。ひとつを拡大すると……

この特徴的な口の形は、香油を身体に直接塗りつけるのに便利であったからと考えられています。

古代ギリシャでは、香油は香水として使われることも当然ありましたが、強張った筋肉を和らげるためにもしばしば活用されました。そのようなこともあって、アリュバロスは、若きギリシャ人男性がレスリングを行うときの必需品であったといわれています。彼らは、この中におさめられた香油で筋肉痛を和らげ、体に付いた砂を払い、太陽光や寒さから肌を守りました。現代風に言うなら、たったひとつで何役もこなす「オールインワン・オイル」ですね! それは手放せないはずです。

以上のような、目を見張る古代の香りの容器に加えて、この博物館には、1818年に始まる発掘調査や考古学研究の歴史を伝える展示室もあり、大いに好奇心や探究心が刺激されました。

フランスやアメリカのようには、市民社会の誕生を声高に主張しないオランダの国民性なのでしょうか。この博物館の所蔵作品も、他国の同分野の博物館ほど広く知られていませんが、実際に来館してみれば、その充実度に誰もが驚くことでしょう。そして、そのような博物館の奥ゆかしい姿勢が、かえって印象を深め、どなたにとっても、とっておきの博物館になるのではないでしょうか。

クリザンテーム (岡村嘉子)

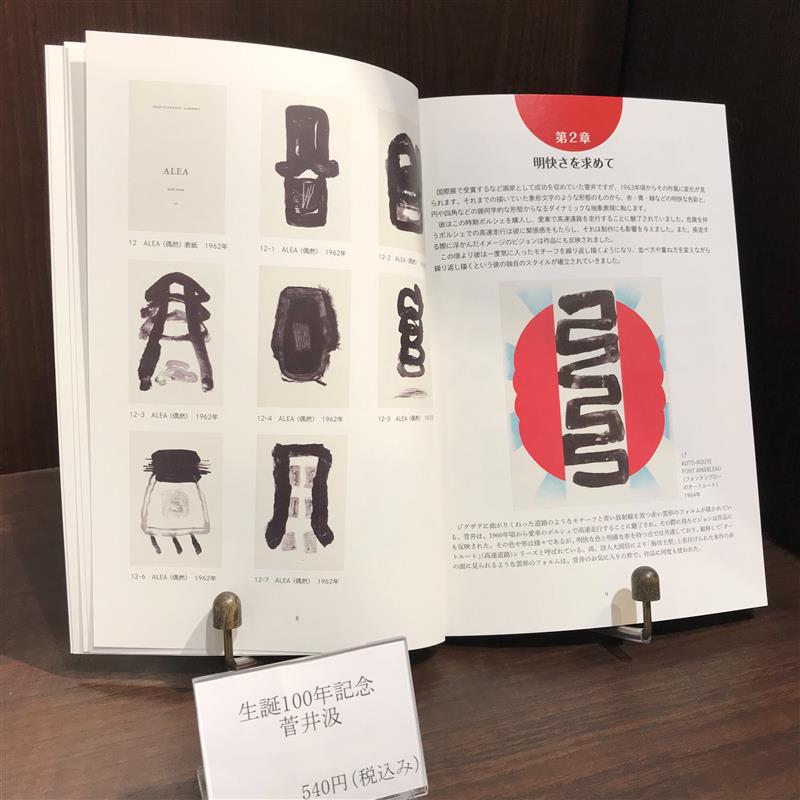

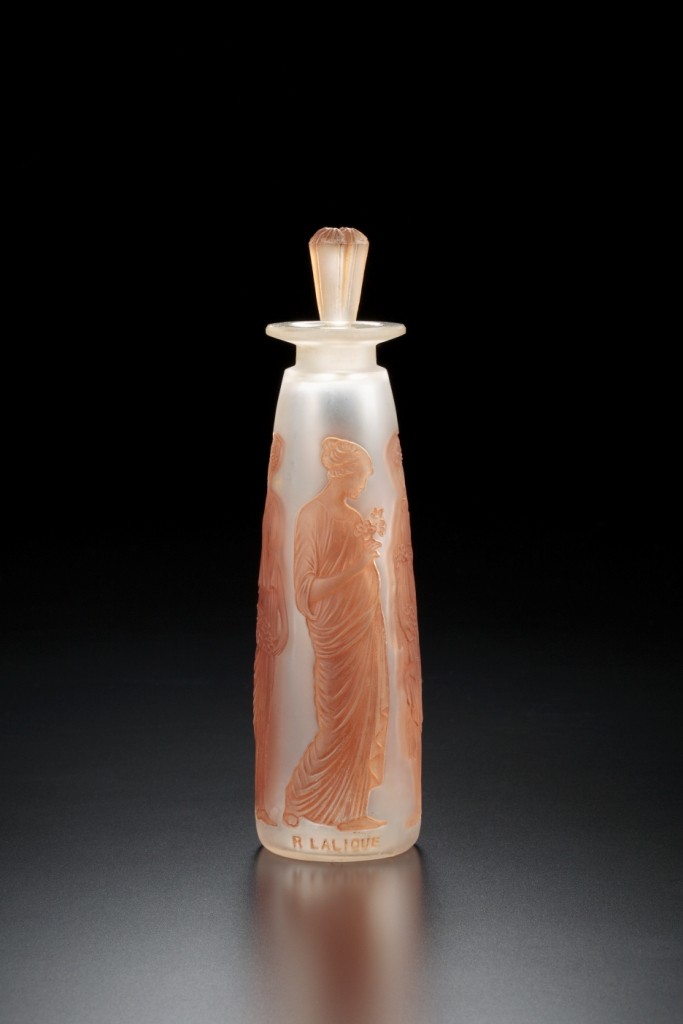

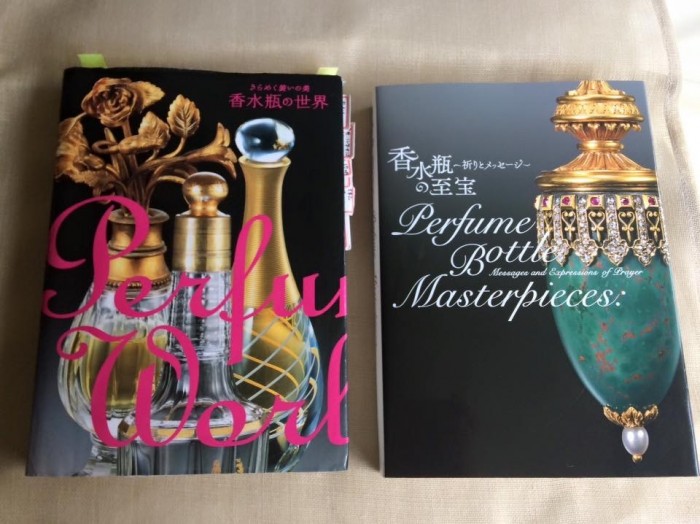

《今月の香水瓶》

海の見える杜美術館にも《アリュバロス》があります! 3人の滑稽な踊りをする人物像と花模様が交互に描かれています。この図柄では若き青年たちの闘争心があまり掻き立てられないのでは!?、と疑問を抱くのはクリザンテームだけでしょうか。このアリュバロスの所有者は、はたしてレスリングの試合に勝利したの否か? 歴史の謎です。

《アリュバロス》ギリシャ、コリントス、紀元前6世紀、テラコッタ

13.小原古邨 《紅梅に鴬》 紙本木版多色刷り 明治時代

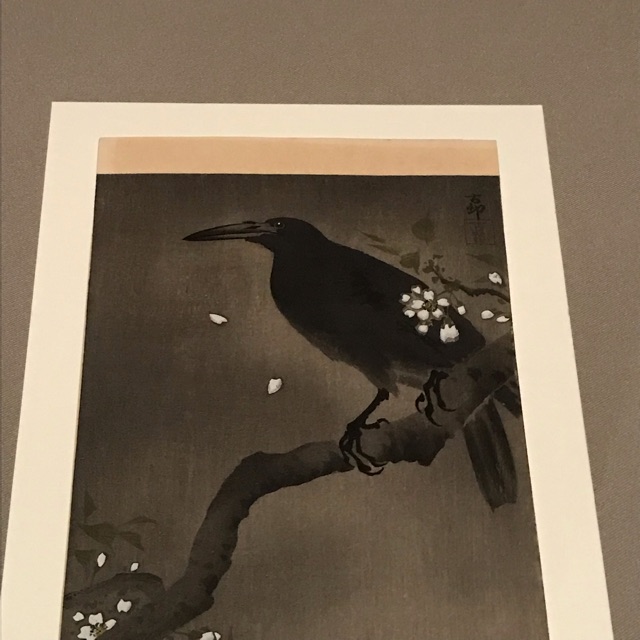

13.小原古邨 《紅梅に鴬》 紙本木版多色刷り 明治時代 38.小原古邨 《山桜に烏》 紙本木版多色刷り 明治時代

38.小原古邨 《山桜に烏》 紙本木版多色刷り 明治時代

ほんの一週間前とは見違えるほど、顔も色も大きさも変わり、

ほんの一週間前とは見違えるほど、顔も色も大きさも変わり、

この光景も、ここ数年はすっかり毎年恒例になりつつあります。

この光景も、ここ数年はすっかり毎年恒例になりつつあります。 親ツバメを待つ間の顔が、なんとも愛らしいです。

親ツバメを待つ間の顔が、なんとも愛らしいです。

まだまだ花もまばらですが、もう間もなくしたらきれいな花道を作ってくれるでしょう。

まだまだ花もまばらですが、もう間もなくしたらきれいな花道を作ってくれるでしょう。