こんにちは、クリザンテームです。

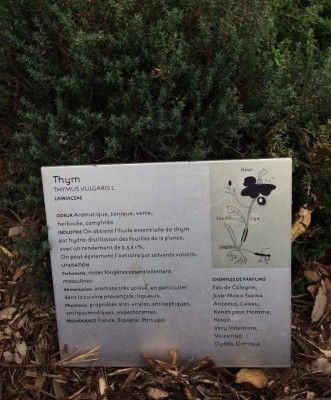

グラースでの香水散歩も、いよいよ終盤になってまいりました。今回は、約100年前にあたる1921年に、元大統領の子息とグラース最大の香水製造会社の令嬢との結婚がきっかけとなり創設された、プロヴァンス美術歴史博物館を訪問いたします!

香水散歩でご紹介してきた多くの美術館と同様、この美術館もまた、邸宅を改装したものですが、ここでは各居室に、建造時の18世紀の暮らしを彷彿とさせる内装が復元されています。それはさながらインテリア博物館とでも名付けたくなるようなもので、ここでは美しい調度品に囲まれたプロヴァンス貴族の往時の生活を見ることができるのです。

そのため館内を歩いていると、ここに暮らすマダムやムッシューと今にも行き合いそうな錯覚を覚えます。ですから、まさにここで、フランス国営テレビの人気ドラマの撮影が行われたことも納得してしまいました。

では、その優美な館内の見学をするといたしましょう。

1階の玄関ホールを抜けると、まず大広間が現れます。

南仏の光に映える、鮮やかな若草色の壁紙に目が奪われます。

そこに配されているのはプロヴァンス産の高級家具。他の地方産の家具に比べて、明るい色合いの木材を使った、簡素ながらもエレガントな曲線を描く家具の数々です。

この邸宅が建てられたのは、1769年のこと。施主のプロヴァンス貴族のクラピエ=カプリ侯爵夫妻は、南仏で最も優雅な邸宅を目指し、ミラノ出身の建築家にこの館を設計させました。当時ここには、特別に誂えたパリの高級家具師による調度品も配されていたといいます。残念ながらそれらはほとんど散逸し、現在は17世紀から19世紀までのプロヴァンス家具を中心に構成されています。しかし結果的にはそのおかげで、パリやボルドー、リヨン等、他の地方の装飾美術館では味わえない、プロヴァンス家具の独自性を堪能することができるのです。

大広間の両脇には、いくつも居室が連なります。比較的簡素な家具に比べて、カーテンをはじめとする布地の柄が、また鮮やかで愛らしいこと! しかも居室ごとに微妙に異なる(その細やかな違いを探すのもまた楽しい)、趣向を凝らしたプロヴァンスの布地が用いられています。

「あら、もうこんなお時間!? まだ午前中かと思っておりましたのに……」いえいえ、こちらは時計ではありません。18世紀につくられたルイ15世様式の気圧計兼温度計です。このような当時の最新機器があるのも、この館に相応しいですね。

そして子供部屋には、愛嬌のある目をした木馬が置かれていました。よく見ると、尻尾までボンボンのお飾りが!しかもカーテンの色合いと調和しています。

このほか、1階にはバスルームやキッチンがあり、2階、3階へと上がれば、考古学から絵画、宗教美術、陶器、さらには照明器具などがまとめて展示され、プロヴァンスの長い歴史を知る最適の場所となっています。

なかでも、クリザンテームがこの美術館の面白さを感じるのは、都市の貴族生活だけではなく、土に根差した農民の姿をも同時にわかることです。

とりわけプロヴァンス・ワイン展示室では、道具とともに製造作業を伝える記録写真が展示されていて、深く印象に残りました。

例えば、ブドウ収穫に使う籠とともに、収穫時の写真(1944年)が。

拡大すると……

大人も子供も一家総出で、さらに収穫を手伝いにくる季節労働者も一緒になってブドウを手摘みしています。彼らの表情のなんと晴れやかなこと!

お次は、なにやらみんなで楽しそうに絞っていますね。

彼らのこの表情――フレッシュで気取りがなくて温かみがあって――は、まさにプロヴァンス産ロゼ・ワインの味わいと重なります。今後はワインを頂くたびに、これらが蘇りそうです。

お次は、ところ狭しと並んだブドウの入った瓶、そしてそこに話しかけるように水を注ぐおじいさん(しかもジャン・コクトー似!)。

愛情をこめて農作業に勤しむプロヴァンスの暮らし。グラースの香水も、このような土地から生まれたと思うと、いとおしさを一層感じました。

クリザンテーム(岡村嘉子)

《今月の作品》

こちらは苺がいっぱいに詰まった籠。《セント・ボトル》イギリス、チェルシー、1755-58年、海の見える杜美術館所蔵。

本ブログ2回目の登場ですが、陽気にブドウを摘む彼女を今回は外せませんね。《セント・ボトル》イギリス、セント・ジェイムズ、1760年頃、海の見える杜美術館所蔵。

まだまだ花もまばらですが、もう間もなくしたらきれいな花道を作ってくれるでしょう。

まだまだ花もまばらですが、もう間もなくしたらきれいな花道を作ってくれるでしょう。

ヒラドツツジ

ヒラドツツジ アヤメ

アヤメ コデマリ

コデマリ フジ

フジ ミュージアムショップの窓より撮影

ミュージアムショップの窓より撮影 ツバメをはじめ、当館のまわりにはたくさんの小鳥がいて、

ツバメをはじめ、当館のまわりにはたくさんの小鳥がいて、

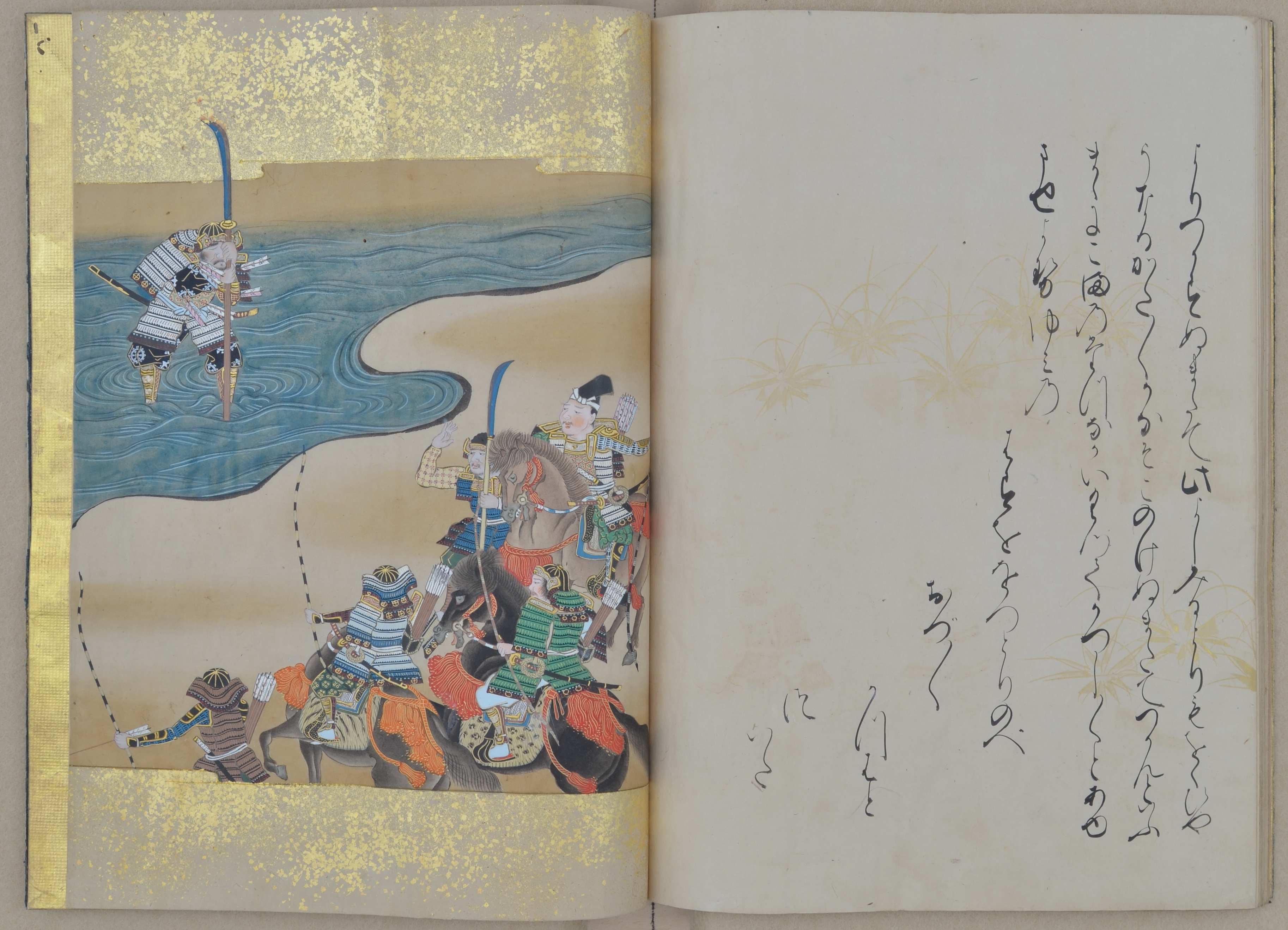

そして後半は、大奮闘の後、立ったまま死を遂げる弁慶の立ち往生の場面を展示します。

そして後半は、大奮闘の後、立ったまま死を遂げる弁慶の立ち往生の場面を展示します。