リニューアルオープン展「香水瓶の至宝 ~祈りとメッセージ~」が終わりました。

会期中 美術館の軒先に ツバメがせっせと巣作りしていました

卵から孵ったツバメの雛が こんなに大きくなりました

西南戦争浮世絵展が始まる頃に 巣立ちそうです

もりひこ

リニューアルオープン展「香水瓶の至宝 ~祈りとメッセージ~」が終わりました。

会期中 美術館の軒先に ツバメがせっせと巣作りしていました

卵から孵ったツバメの雛が こんなに大きくなりました

西南戦争浮世絵展が始まる頃に 巣立ちそうです

もりひこ

先日、映画監督・プロデューサー・女優の杉野希妃さんがご来館くださいました。

杉野さんは広島のご出身。女優としてキャリアをスタートされましたが、活動の幅を広げ、現在では映画のプロデュース、監督も手がけています。国境を超え、アジアを中心に世界各国の映画祭に参加、受賞も重ねているすごい人なのです。

そんな彼女が現在の展示「香水瓶の至宝~祈りとメッセージ~」展を見に来てくださいました。というのも、実は私・森下と彼女は中学・高校の6年間を共に過ごした同級生。高校を卒業してから初めての再会を果たしたのでした・・・!

うみもりテラスで。香水瓶展の図録を持って写ってもらいました☆

高校卒業以来、彼女の姿を見るのは映画のスクリーンかテレビの画面か、という感じだったので、実際に会うまですごく緊張していたのですが、高校の頃とまったく変わっていなくて本当にうれしかったです。会場の香水瓶を見ながら、初めて触れるものや考え方にとてもまっすぐに好奇心を向けてくれる姿に、杉野さんの活動や作る映画のテーマの幅の広さの所以を見た気がしました。

一番最近の映画『雪女』(監督・主演:杉野希妃、2017年、和エンタテイメント)は映像美にも魅せられますが、よく知っている小泉八雲の「雪女」の物語が、異界からの越境者との交流、疎外されるマイノリティといったテーマを持って見るものに迫ってきます。彼女の映画には「一見平穏に見える日常や社会が、何かをきっかけに揺らいで、問題が見えてくる」という大変面白い物語が根底にあることが多く、カチカチな価値観にとらわれがちなこの社会に問いを投げかけてくれるのです。いや~映画って本当にいいものですね(どうしても言いたかった)。

私と彼女はまったく違う仕事をしておりますが、いろいろな時代と地域の美術に触れる中で、価値観、考え方というものはいつの世も移ろうということを私も常々感じます。いつかまたそんな話を彼女としたいものだと思ったのでした。

杜の遊歩道の東屋にて。女優・杉野希妃さんの輝きをご覧くださいませ。ちなみに彼女のオーラとロケーションのおかげで、私も普段より50倍ぐらいいい顔しています。皆様も遊歩道ご散策の際にはぜひこちらでお写真などを撮ってみてください☆

森下麻衣子

今回の展覧会『香水瓶の至宝~祈りとメッセージ~』に因んで、

当館ミュージアムショップではパフュームボトルペンダントをご用意致しております

身に付けて香りを持ち運べる香水瓶。

16-17世紀ごろのヨーロッパでは、香りには病気を予防する効果があると信じられ

芳香を常に持ち歩くためにポマンダーが使われていたそうです。

現在は、ファッションの一つとして香水瓶をペンダントとして身に付け

香りとおしゃれを楽しむ女性が多くなっています。

アンティーク調で可愛らしいデザインやシンプルなデザインなど

4種類からお選びいただけます。

シンプルなデザインは自分好みにアレンジして、

世界に一つだけのペンダントを作ってみるのも楽しいですよ。

o.s

6月も中旬に差し掛かり、香水瓶の至宝~祈りとメッセージ~展も

残すところあと2週間ほどになってきました。

今回は、美術館の受付・総務をつとめる私の目線から

面白いと思った香水瓶をご紹介させていただきます。

香水瓶の中には、様々な生き物たちが隠れています。

トカゲ、チョウ、テントウムシ、ヘビ、ネコ、イヌ等々・・・

こちらはセミの香水瓶。

香水瓶 《4匹のセミ》 デザイン:ルネ・ラリック、No.475、1910年

ロジェ・ガレ社 香水瓶《シガリア》 デザイン:ルネ・ラリック、1910年10月8日

似たようなふたつの香水瓶で、どちらもルネ・ラリックがデザインしたものですが、

《シガリア》は香水商であるロジェ・ガレ社が販売した香水のために、

《4匹のセミ》はルネ・ラリック社が販売するための香水瓶として制作されたそうです。

プロヴァンス地方のセミの鳴き声の素晴らしさから

容器の名称とテーマが選ばれました(展覧会図録参照)。

また他にも、愛のシンボルである、口づけをかわすハト・・・

《双口セント・ボトル》 イギリス、セント・ジェイムズ 1755年頃

金属やガラスで表現されたヘビ。

《香水瓶セット》 フランス、1850年頃

香水瓶《ヘビ》 デザイン:ルネ・ラリック、No.502 1920年

展覧会の中で、上手にかくれんぼしている生き物たちを

探してみてはいかがでしょうか。

A.N

6月になり、いよいよ梅雨入りした遊歩道では、

少しずつ紫陽花が咲き出しています。

まだまだ満開ではありませんが、

瑞々しく、色鮮やかな紫陽花達が出迎えてくれます。

どの紫陽花もとても綺麗です。

A.N

早いもので、もうすぐ梅雨の時期ですね。インドア派の人間としては生活にそれほど影響はないのですが、季節の移り変わりをしみじみ感じております。遊歩道はそろそろアジサイがきれいですよ。

5月3日、当館では、今回の香水瓶展に関連してワークショップを行いました。 「オリジナル指輪付き香水瓶を作ろう!」というものです。 この企画、大変多くのお申し込みのお電話をいただき、企画した本人も驚きました。人数の関係で、おことわりをしなければならなかったことが本当に残念です。今度、作り方などをご説明する記事をアップいたしますので、自分でもやってみよう!という方がもしいらっしゃいましたら、そちらをご参考いただければと存じます。

今回の展覧会は、幅広い時代と地域における香りに関わる品々を展示しております。 個人的な意見ですが、香りとその瓶のあり方について、私が見るたびに新鮮な驚きを感じるのは、17世紀の《ポマンダー》、18、19世紀の《指輪付き香水瓶》です。両者とも、なんと身につけることのできた香りの器です。

ポマンダー(pomander)はリンゴを意味する「ポム(pomme)」と竜涎香とも呼ばれる香料の名「アンバーグリス(ambergris)」の2語がつながって生まれた言葉です。これは、香りの容器であると同時に、鎖につなげて腰から提げ、身を飾るためのアクセサリーでもありました。《指輪付き香水瓶》は、その名の通り指に指輪をはめ、舞踏会などの社交の場に持っていくことができました。当時の女性はコルセットで体を締め上げていたため、失神することが多く、気付け薬用に香りのついた酢などを持ち歩いていたのです。

《指輪付き香水瓶》 スイス 1820年

《指輪付き香水瓶》 スイス 1820年

現在、おしゃれな一部の方は香水のアトマイザーを持っておでかけされるでしょうが、それを見せるためのものとして持たれている方はあまりいないのではないでしょうか。香りという今の私たちにとって身近なものであっても、時代や場所、使っていた人の立場によってその使い方は異なりますね。過去の作品と出会う楽しさはこういうところにあるのではないかなと思いますが、いかがでしょう。

もう今、こんな香水瓶は売っていない・・・というより、19世紀にだって簡単に手に入るものではなかったのです。でも、ちょっと使ってみたい、手に入れてみたいとは思いますよね。今回展示している香水瓶、ほとんどが「実際に使われていたもの」であり、「誰かが持っていたもの」です。だから、「使ってみたい!」「ほしい!」という気持ちがわきおこるのも鑑賞していて自然なことです。

・・・というわけで、私がその気持ちに素直に従った結果、このようなワークショップ企画とあいなりました。皆さん、自分でオリジナル指輪付き香水瓶、作ったらいいんですよ!

楽しく創作していただきたいし、ちょっと作品のことも知っていただければうれしいな・・・ということで、展示室で少し私の解説―香水瓶に見られる時代ごとの好み、図像にこめられた意味―などを聞いていただいて、「だったら現在の私たちが作る最高の指輪付き香水瓶ってどんなものだろう?」というのを少し考えていただきながら作っていただきましたよ。

このような土台に自分でデコレーションしていきます。 実際に香水が入れられます。

では参加してくださった皆さんの作品のお写真です!

個性が出ますよね。自分だったらこういうデザイン思いつかないな、という作品がいくつもありました。 時間のご都合で帰られた方の作品は撮れませんでした・・・ごめんなさい。

この方は18世紀の香水瓶からインスピレーションを得て作ってみたとのこと。 たしかにふんだんな植物モチーフやカメオ的なモチーフが18世紀的ですね。

この方は「ベルサイユのバラ」をイメージしました!とのことでした。 たしかに池田先生のマリーアントワネットが着ているドレスを思い出します、私。

皆さん、ご自分が見てきたもの、好きなものの記憶を活かして素敵な作品を作ってくださいました。限られた時間と材料でのワークショップでしたが、皆さんとても生き生きと制作してくださって、大変うれしかったです。 瓶に香水を入れて、指にそっとはめてみてくださいね。

今後も皆さんと美術との関わりが少しでも豊かなものになるような企画を考えて生きたいと思います。精進していきますので、もしまたこのような機会がありましたらぜひ当館へ足をお運びいただければと思っております。 それではまた!

森下麻衣子

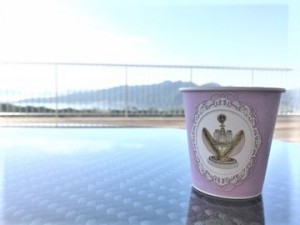

安芸の宮島を目の前に、寒くもなく暑くもなく、心地よい風を感じながら

ちょっと贅沢なひと時を過ごしてみませんか?

うみもりテラスでは、無料のドリンクサーバーやWi-Fiを提供しております。

当館の香水瓶が描かれた紙コップを、オリジナルで作りました。

思わず見入ってしまうほど

可愛らしく仕上がっています。

A.N

当館のミュージアムショップから見える外の景色は、

額縁に飾った絵画のようで、知る人ぞ知る隠れフォトスポットです。

私も、ここから宮島の景色を眺めながらいつも癒されています。

当館は3月のリニューアルオープンからミュージアムショップを展開致しました。

今回は、タッセルのご紹介です。

2-コピー-300x199.jpg)

フランス老舗ファブリックブランド、ウレス社のタッセル。

伝統を引き継いだ職人たちにより糸一本一本までこだわり

丁寧に作り上げております。

3-コピー-300x199.jpg)

カラーバリエーションも豊富で10種類からお選び頂き、

ハンドブック、ふくさやポーチにつけてお楽しみ頂けます。

4-コピー-300x199.jpg)

思わず手に取りたくなる可愛らしいデザインです。

o.s

五月晴れのすがすがしい風を感じる今朝、

自然豊かな遊歩道を歩いていると大輪の美しい花を見つけました。

クリームイエローの絶妙な色味が美しいチャイコフスキー。

バラの蕾も恥ずかしそうに咲いている姿が愛らしく、見ているだけで癒されました。咲き始めるまでが待ち遠しいです。

杜の遊歩道のバラ園では、5月から6月にかけて色とりどりのバラが咲き始めます。

美術館にお越しの際は、自然豊かな遊歩道を散策され

花々に癒されてみてはいかがでしょうか??

o.s