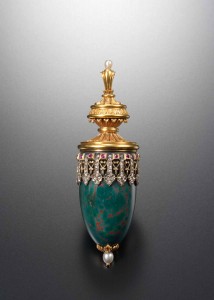

「香水瓶の至宝 ~祈りとメッセージ~」展

2018年3月17日(土)から 開催です。

海の見える杜美術館の香水瓶コレクションから、選りすぐりの名品を展観いたします。香りと人類の歩んできた重厚かつきらびやかな歴史をご覧ください。

インスタグラムはこちら Instagram

ユーチューブはこちら YouTube

うみひこ

「香水瓶の至宝 ~祈りとメッセージ~」展

2018年3月17日(土)から 開催です。

海の見える杜美術館の香水瓶コレクションから、選りすぐりの名品を展観いたします。香りと人類の歩んできた重厚かつきらびやかな歴史をご覧ください。

インスタグラムはこちら Instagram

ユーチューブはこちら YouTube

うみひこ

リニューアルオープン記念展示「香水瓶の至宝 ~祈りとメッセージ~」開催に向けて、香水瓶の撮影をしました。

カメラマンは、エス・アンド・ティフォトの尾見 重治さんと大塚 敏幸さんです。

うみひこ もカメラマンとして美術品撮影をするのですが、立体物の経験は浅いので、香水瓶の撮影はいつもこのお二人にお願いをしています。すごくきれいに撮影してくれます。これから制作する図録『香水瓶の至宝』に写真が掲載されますのでご期待ください!(うみひこが撮影した香水瓶も少しだけ入ってます)

うみひこ

リニューアルオープン記念 企画展覧会情報

名 称:香水瓶の至宝 ~祈りとメッセージ~

期 間:2018年3月17日(土) ~ 7月8日(日)

休 館 日:月曜日 ※4/30(月祝)は開館

開館時間:10:00-17:00 (入館は16:30まで)

入 館 料:一般 \1,000 高•大学生 \500(要学生証提示) 中学生以下無料

※障がい者手帳などをお持ちの方は半額。介添えの方は1名無料。

20名以上の団体は各200円引き

台風せまる嵐の中、広島のローカルヒーロー、鳥神ミヤジマックスの「?」が海の見える杜美術館に降臨しました。

その秘密は近日公開される予定です。

みんなで“鳥神ミヤジマックス”のホームページをチェックしよう!

うみひこ

物語絵巻を文化遺産オンラインに登録したので、ぜひご覧ください。

以前ブログに公開した物語絵巻を採録しますので、こちらもご覧ください。

太い字をクリックするとブログのページが開きます。

動画の画面をクリックすると、絵が動き出します。

うみひこ

「文化遺産オンライン」で、海の見える杜美術館の所蔵品公開を進めています。

いま「浮世絵」のデータを入力していますので是非ご覧ください。

ところで、当館の所蔵する浮世絵の中で、歌川広重の花鳥画の一群は際立っていて、展覧会「生誕二百年記念 広重・花鳥画 王舍城美術寳物館所蔵」(*) 太田記念美術館1997年や、「姫路市立美術館開館30周年記念・神戸新聞創刊115周年記念・海の見える杜美術館所蔵 広重」 姫路市立美術館2013年などで特別公開されてきましたが、はたして当館の歌川広重花鳥画コレクションの規模は、客観的にはどれくらいなのでしょうか。

当館学芸員青木隆幸氏の調査データ (2014年1月18日版)には、世界の美術館で所蔵されている歌川広重花鳥版画1828点、836種類が登録されていて、その内の243点、183種類が当館の所蔵となっています。 所蔵数上位5館は以下のとおりです。

ボストン美術館 863点

ホノルル美術館 316点

海の見える杜美術館 243点

ロードアイランドデザイン学校美術館 220点

メトロポリタン美術館 81点

月に雁 歌川広重

うみひこ

*「王舍城美術寳物館」は「海の見える杜美術館」の旧称

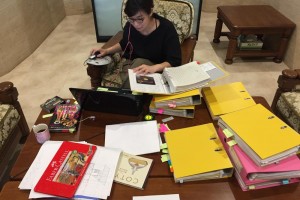

お気に入りの写真が撮れました。

展覧会構成中の学芸員森下さんの雄姿!

展覧会構成中の学芸員森下さんの雄姿!

「#$%&‘+*@!!! (◎_◎;)」 頻繁に聞える森下さんの呻き声!

うみひこ

以前もご紹介しました通り、海の見える杜美術館では、東京芸術大学の研究チームのみなさんと、長い時間をかけて、作品に使われている紙や絵の具の調査分析をしています。

今回は、

という、やたら難しい名前の、とても精密な分析機器を美術館に持ち込んで調査をしました。全部合わせると立派な家が建つくらい、高価な機械だそうです。

これで何を調べるかというと、

①のXRFは、とても弱いエックス線を当てて、反射してくるエネルギーを測り、どのような元素が作品にあるのか大まかに判断します。1つのポイントを計測するのに1分ぐらいかかります。

②のXRDFは、エックス線を当てる角度を何十回も変えて照射して、その反射してくるエネルギーを測るので、1つのポイントを計測するのに約30分もかかります。これで元素と原子の並びが分かるそうです。

③のFTIRは、赤外線を物質にあてて、反射パターンの特徴を読み取って物質を特定します。

これまで、紙の繊維や絵の具の粒子の拡大撮影、赤外線撮影、紫外線撮影もしています。これから、科学の目でみたデーターを全部合わせて分析します。気の遠くなるような作業ですが、紙や絵の具などについて、わからなかったことが分かるようになり(それでもわからない材料もあります!)、作品の制作地、制作年代、制作技法など謎の解明につながるかもしれません。

結果が出たら、またご案内します。

写真右から、木島隆康先生、桐野文良先生、塚田全彦先生、大久保早希子先生、ここには写っていませんが半田昌規先生。丸3日間、部屋にこもりっきりで調査にあたりました。

おつかれ様でした。そしてこれからよろしくお願いします。

うみひこ

絵巻は、1000年以上前から日本で愛されているエンターテイメントだと思います。

右から左にまいていくと、詞書と場面とが目くるめく世界を繰り広げてくれるのです。まるで映画を見ているようです。

近頃では、漫画の始まりだとかいろいろ言われることもあるようですが、昔の人がどんな風に絵巻を楽しんだのか、仮想体験できるかなと、ちょっとパワーポイントで作ってみました。

音声は左大臣光永さまに吹き込んでいただきました。原文のまま朗読の箇所もあるのですが、文章の意味が分からなくても、十分に内容が感じ取れる、そんな臨場感あふれるナレーションになっています。やはりプロの方はすごいですね。ありがとうございました。

天神の本地(てんじんのほんじ)

絵巻 一巻

室町時代後期 写

箱題「天神の本地」

Tenjin-no-honji

延喜帝の時、菅原大臣菅丞相是善の家に5,6歳の稚児が来て、父子となった。稚児は才学豊かに成長し菅原道真となり、帝の覚えもめでたかったが、菅原時平大臣の奸計により、道真は太宰府に流される。飛梅の奇跡(注)等の後、道真は天満大神となり、都において雷となって時平大臣を骨もみじんに消し去ってしまう。比叡山の法性房の努力により、菅丞相は天に登り神となった。

『天神縁起』と同内容であるが、細部は異なり、別の物語として扱われてきた作品。『天神縁起』には、古くからのさまざまな絵巻物が存在しているが、本物語にも諸本が多くあり、多くは絵入りで伝わる。また、それぞれの本を比較すると、少しずつ内容が異なり、いわゆる異本関係を形成している。本書は室町時代後期に作られた絵巻。絵が古雅な雰囲気で、いかにも御伽草子的な味わいでかわいらしい作品である。

注…菅原道真が太宰府に左遷されて家を出るとき、「東風吹かば匂いおこせよ梅の花あるじなしとて春な忘れそ」と詠んだ梅の木が、あるじの配所である太宰府の庭に飛んで生え匂ったという故事に由来して今に伝えられている。

(「物語絵 ―奈良絵本と絵巻に見る古人のこころ―」展 図録解説より)

この動画は2013年の展覧会「信仰と美術Ⅰ」海の見える杜美術館展示会場で使用しました。

うみひこ

絵巻は、1000年以上前から日本で愛されているエンターテイメントだと思います。

右から左にまいていくと、詞書と場面とが目くるめく世界を繰り広げてくれるのです。まるで映画を見ているようです。

近頃では、漫画の始まりだとかいろいろ言われることもあるようですが、昔の人がどんな風に絵巻を楽しんだのか、仮想体験できるかなと、ちょっとパワーポイントで作ってみました。

そしたら思いのほか楽しくて・・・。

八幡宮縁起(はちまんぐうえんぎ)

絵巻 一巻

大永七年(1527) 写

箱題「八幡大神宮縁起絵巻」

Hachimangu-engi

八幡大菩薩は、第15代応神天皇のことである。母である神功皇后が新羅などを討つために九州へ向かったとき、白髪の老翁があらわれ、皇后に付き従うことになる。皇后は、腹の中の皇子に帰朝するまで生まれぬように言い含め、新羅を討ち従えた後、筑前宇佐の宮で12月14日に誕生した。その後、応神天皇は、豊前国宇佐郡で出家し、そこを正覚寺といった。大菩薩の本地は自在王菩薩である。

本図は八幡大菩薩の縁起絵巻である。類書に『神功皇后縁起』がある。鎌倉時代末期制作という絵巻や、室町時代制作という絵巻が複数現存している。本書は、片仮名交じりの古絵巻。本文には、罫線が引かれる。末尾に、「吉安」「大永七」と記される。また、「淡路島 浜天神宮旧蔵」と箱書きに見える。寺社の縁起絵巻には、年号や制作者が記されることが多い。

(「物語絵 ―奈良絵本と絵巻に見る古人のこころ―」展 図録解説より)

この動画は2013年の展覧会「信仰と美術Ⅰ」海の見える杜美術館展示会場で使用しました。

うみひこ

絵巻は、1000年以上前から日本で愛されているエンターテイメントだと思います。

右から左にまいていくと、詞書と場面とが目くるめく世界を繰り広げてくれるのです。まるで映画を見ているようです。

近頃では、漫画の始まりだとかいろいろ言われることもあるようですが、昔の人がどんな風に絵巻を楽しんだのか、仮想体験できるかなと、ちょっとパワーポイントで作ってみました。

そしたら思いのほか楽しくて・・・。

三井寺(みいでら)

絵巻 一巻

室町時代末期 写

外題 三井寺

Miidera

三井寺に住む僧が、どこからともなく来た稚児を連れて、名月の庭に出る。そこに物狂いの女が来て、藤原秀郷が運んできたという鐘を打とうとする。それを止めに入ると、その女は稚児の母であるとわかる。稚児は、人買い商人に連れられて、駿河の国清見が関からやって来たと打ち明け、母子は再会する。母は、子供が行方不明になったことから物狂いになったのであった。その後、一家は末繁昌したという。

能『三井寺』を絵巻化した作品。能の詞章をほぼそのまま本文として写している。27の『松風村雨』も同じ系統の作品。能の作品が絵巻化される例はいくつかあり、その際、謡曲の詞章をそのまま本文として使うものと、詞章を物語化してしまうものとがある。物語化したものは、御伽草子としていちづけられるので、能は御伽草子成立の題材となることがわかる。本書の絵は、古雅な奈良絵本タイプで、美しく可愛らしい。

(「物語絵 ―奈良絵本と絵巻に見る古人のこころ―」展 図録解説より)

この動画は2013年の展覧会「信仰と美術Ⅰ」海の見える杜美術館展示会場で使用しました。

うみひこ