絵巻は、1000年以上前から日本で愛されているエンターテイメントだと思います。

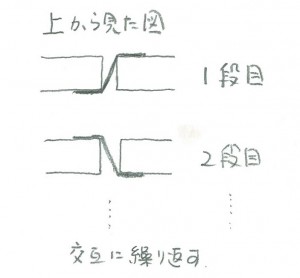

右から左にまいていくと、詞書と場面とが目くるめく世界を繰り広げてくれるのです。まるで映画を見ているようです。

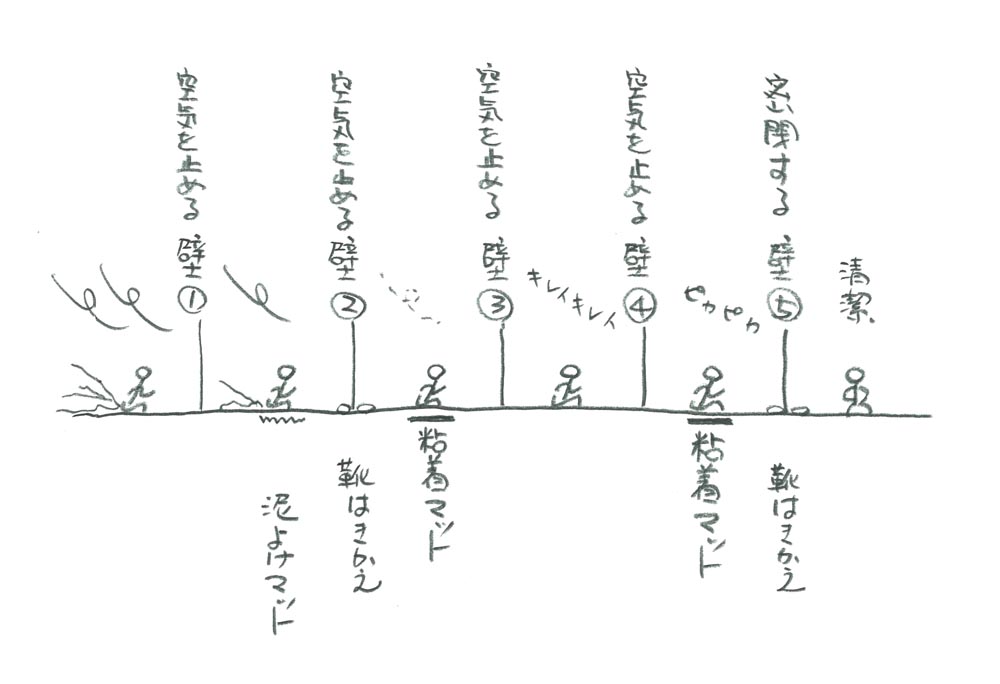

近頃では、漫画の始まりだとかいろいろ言われることもあるようですが、昔の人がどんな風に絵巻を楽しんだのか、仮想体験できるかなと、ちょっとパワーポイントで作ってみました。

そしたら思いのほか楽しくて・・・。

道成寺縁起(どうじょうじえんぎ)

絵巻 二巻

室町時代末期 写

箱書「行秀道成寺縁起」

Dojoji-engi

醍醐天皇の時、奥州から、見た目の美しい僧が、熊野参詣にやって来た。紀伊の国真砂に宿があり、亭主清沢の庄司のもとの女が、その僧を好きになる。女が僧を誘うが、僧は熊野から戻るときに会うと約束する。女は待ちこがれ、僧が下山すると、蛇身となって、僧を追いかける。日高郡の道成寺で、僧が助けを求めると、寺僧たちにより、大鐘の中に身を隠されるが、蛇身となった女は、火炎を吐いて鐘ごと燃やし、僧を焼き殺してしまう。

現代でも絵巻を使用して絵解きが行われている作品。能や歌舞伎にも多くの道成寺物があり、文学のみならず演劇にも影響が大きい。道成寺には、室町時代写の原本があり、その摸本で絵解きが行われてきた。道成寺本と本書は、字体まで似せて作られている。絵巻の場合、江戸時代中期まで、字体まで模写する行為はほとんど行われていないことから、本書はそれ以降の模写の可能性もある。

(「物語絵 ―奈良絵本と絵巻に見る古人のこころ―」展 図録解説より)

この動画は2013年の展覧会「信仰と美術Ⅰ」海の見える杜美術館展示会場で使用しました。

うみひこ

を作りました-1-300x200.jpg)

を作りました-2-300x200.jpg)

を作りました-3-300x200.jpg)

を作りました-4-300x200.jpg)

を作りました-5-300x200.jpg)

を作りました-6-300x200.jpg)

を作りました-7-300x200.jpg)