《セント・ボトルとボンボニエール》 イギリス サウス・スタフォードシャー 1770年頃、エナメル、金属に金メッキ、海の見える杜美術館 SCENT BOTTLE and BOMBONNIERE, England‐South Staffordshire, C.1770, enamel, gilt metal, Umi-Mori Art Museum, Hiroshima ©海の見える杜美術館、Umi-Mori Art Museum, Hiroshima

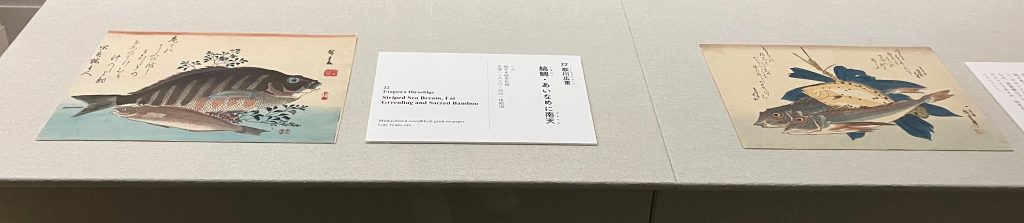

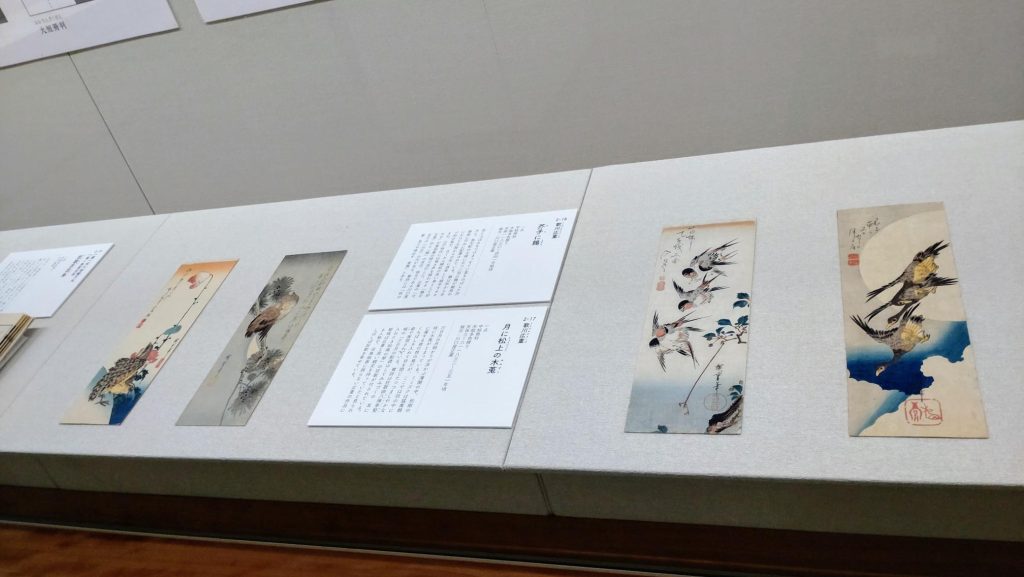

こんにちは。現在、海の見える杜美術館では、「誘惑する風景 近代日本画探索」と題した、当館所蔵の風景画を一堂に会した近代日本画展を開催しています。それに合わせて、香水瓶展示室でも風景の描かれた香水瓶を展示しています。

例えば、バラの花束とともに、イギリスの田園風景が描かれた上画像の作品です。この風景部分をよく見てみますと……👇

©海の見える杜美術館、Umi-Mori Art Museum, Hiroshima

青々と茂った大樹のそびえる田園で、牧人が家畜の群れを連れて歩いていく、のどかな情景が描かれています。反対側にも同様に、牧歌的な風景が👇。

©海の見える杜美術館、Umi-Mori Art Museum, Hiroshima

こちらは水の流れる草原で、牛や羊、そして牧人までもが憩っています。茜色に染まり始めた彼方の空や、牧人の後ろ姿からは、一日の仕事がまもなく終わろうとする、のんびりと穏やかな雰囲気がよく伝わってきます。

しかしながら、風景のこの素朴さとは対照的に、本作品全体のデザインは極めて典雅です。例えば、高貴な群青色の下地に描かれた白と金の模様、繊細な彫金がなされた金色に輝く金属部分、全体を覆う艶やかなエナメル。とりわけ、風景画や花束の図を縁取る窓の流麗な曲線ときたら! こうしたすべてが、宮殿や城館の華やかな室内装飾を彷彿させます。実際、本作品は室内の小型の円形テーブルの上に飾られて使われました。ロココ様式と新古典主義の混在した18世紀後半のお屋敷のインテリアに調和するように作られたものであったのです。

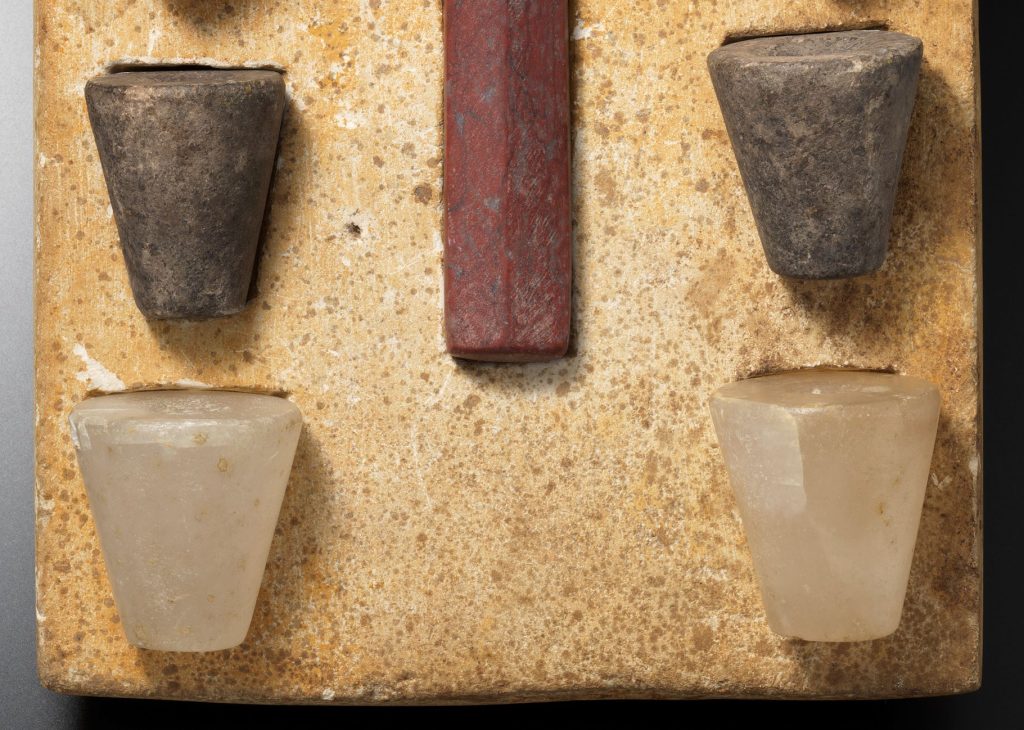

しかしなぜこの香りの容器は化粧台の上ではなく、小型円形テーブルの上におかれていたのでしょう? その理由は、本作品が単なる香水瓶ではなく、ボンボニエール〔菓子器〕を兼ねていたからです。往時には、本作品の上部には香水が、下部にはドロップが収められました。ですので、瓶中央の蓋を開けてドロップを、蓋の上部のキャップを開けて香水を楽しむことができたのです。と、言葉で説明しても、今一つわかりづらいと思いますので、一目瞭然たる画像をご覧くださいませ👇

《セント・ボトルとボンボニエール》 イギリス サウス・スタフォードシャー、ビルストン 1760年頃、エナメル、金属に金メッキ、海の見える杜美術館 SCENT BOTTLE and BOMBONNIERE, England‐South Staffordshire-Bilston, C.1760, enamel, gilt metal, Umi-Mori Art Museum, Hiroshima ©海の見える杜美術館、Umi-Mori Art Museum, Hiroshima

こちらは、本作品と同じ構造をした1760年頃のイギリス、サウス・スタフォードシャー、ビルストンの作品です。こうした構造の容器が作られたのには、実は当時の衛生観念が深く関係しています。

18世紀は、王侯貴族や上流階級の間で衛生観念が変化し、発達した世紀でもあります。それ以前は、入浴によって伝染病に感染する疑いがあるとみなされていたため、湯あみは極力控えられていました。王は公共のサウナの閉鎖を命じ、教会も公序良俗ために入浴を禁じました。今日ではにわかに信じられないことですが、当時、風呂は体液の調子を乱すものとも、また湯あみで開いた毛穴から感染しやすくなるとも考えられていたのです。したがって、医者たちは頻繁に体を洗うことに反対していました。以前、このブログでも取り上げた1655年ロンドンの腺ペストや、フランスにおける最後のペストとされる1720年のマルセイユの大ペストなど、当時の感染症の猛威に鑑みますと、感染から少しでも逃れたいとの切実な思いがそうした考えを信じさせたことも頷けます。ただ興味深いことに、水自体は危険極まりないものとされた一方で、そこにひとたび香りを付け加えた芳香水となると、あらあら不思議、どうした訳か、むしろ身体を守ってくれるよい効果をもたらすものとされました。芳香が瘴気を遠ざけるという考えが、あらゆる場面に浸透していたのですね。ですので、小瓶に詰めた芳香水が水代わりとなって体を清めてくれるので、入浴して体を洗わないことが問題視されることは長らくありませんでした。

しかし、そのような考えが変化していくのが、まさに本作品が作られた18世紀です。17世紀末にはペストが収束していったイギリスでは、衛生を第一とする観念がフランスに先駆けて普及します。それにともない、入浴も見直されるようになりました。なんでもサウナ風呂まで登場し(もれなく毛穴が開いてしまいそうです!)、町中のあちこちにその施設が作られたといわれています。イギリスのこの影響を受けて、フランスもペストが落ち着いたルイ15世の治世下には、入浴をし体を洗う習慣が富裕層の間で復活しました。それでもまだ、お湯は警戒されていたため、当初は水風呂のみであったというのですから、入浴といえば、きれいさっぱり諸々洗い流して、温かいお風呂でほっと一息♨という私の想像とは、いささか異なるものであったようです。

翻って本作品は、衛生観念が口の中にも及んでいたことを教えてくれます。というのも、このボンボニエールに収められたのは、甘いお菓子としてのドロップではなく、あくまでも口腔衛生を保つための香り付きドロップであったことがわかっているからです。当時は、円卓に本作品のようなボンボニエールを飾ることが、エレガントなたしなみとされていました。

それにしても、一体どのような香りのついたドロップだったのでしょう――。たしかな資料がないために特定に至りませんが、あれこれ想像するのも楽しいものです。18世紀は香りの趣味にも大きな変化が起こった世紀だからです。

入浴習慣をやめていた時代に重用されたのは、体臭をごまかすための動物由来の強い香りでした。しかし18世紀には、それがより軽やかなフローラル・ノートへと変化します。さらに、非常に手間のかかっていたシトラス油の抽出にも、圧搾器という画期的な道具が考案されて、シトラス・ノートがオーデコロンにも使われるようになりました。つまり、18世紀は、むせるような香りから、優しく爽やかな香りへと移り変わっていった世紀なのです。

そして、より瑞々しい香りを存分に味わえる、のどかな自然のなかでの散策も流行しました。当時は、散策時に長く垂れたドレスの後裾が汚れないように、ポケットのなかから後裾を上げ下げできる、専用のドレスが登場したほどです。美しい野辺の風景や花々が両面に描かれた本作品も、そうした時代背景をよく表しています。

また、企画展「誘惑する風景 近代日本画探索」に合わせて、風景画という観点から本作品を見ると、興味深い時期の作品であることがわかります。

日本においては、中国より伝わった山水画が古くから数多く描かれてきたため、少々意外なことですが、フランスやイギリスにおいて自然を主題とした風景画が独立したジャンルとして確立されるのは、近代になってからです。それ以前は、主題ではなく背景として描かれるのみでした。もちろんオランダでは風景画が制作され人気を博していましたが、他の地域では歴史画〔キリスト教や神話が主題〕を頂点とする伝統的な絵画のヒエラルキーのなかにおいて、下位のジャンルとみなされていたのです。

しかし、本作品の制作された少し前にあたる1750年代後半のイギリスにおいて思想家のエドマンド・バークが『崇高と美の観念の起源』を著します。そこでは、自然が崇高なものとみなされました。それは、絵画の主題を考える上で、非常に新しい考え方でした。そして以後100年以上にわたって、自然のあるがままの姿を主題に据えた作品への関心が高まっていき、やがては19世紀のカンスタブルやターナーや、「牧歌的風景画」にも価値を認めたフランスのヴァランシエンヌや、コローといった風景画の巨匠たちに引き継がれていくのです。

本作品は、そうした風景画の黎明期の作品です。ぜひ企画展と合わせて、香水瓶展示室にて、イギリスの牧歌的風景もお楽しみくださいませ。

岡村嘉子(特任学芸員)

■ 企画展示室情報: 誘惑する風景 ―近代日本画探索― – 広島 海の見える杜美術館 ■

[会期]2024年10月12日(土)〜12月8日(日)

[開館時間]10:00〜17:00(入館は16:30まで)

[休館日]月曜日(但し10/ 14、11/4は開館)、 10/15(火)、11/5(火)

[入館料]一般1,000円 高・大学生500円 中学生無料

*障がい者手帳などをお持ちの方は半額。介添えの方は1名無料。*20名以上の団体は各200円引き。

[タクシー来館特典]タクシーでご来館の方、タクシー1台につき1名入館無料

*当館ご入場の際に当日のタクシー領収書を受付にご提示ください。