こんにちは、クリザンテームです。

金木犀の甘い香りに誘われて、そぞろ歩きに心が弾む季節ですね。とりわけ、雨上がりの静かな庭を散策するのは、至福のひとときです。もしその先に、美しい作品の数々が待っていたら……、その喜びを表すのに、どれほど言葉を尽くせばよろしいのでしょう。

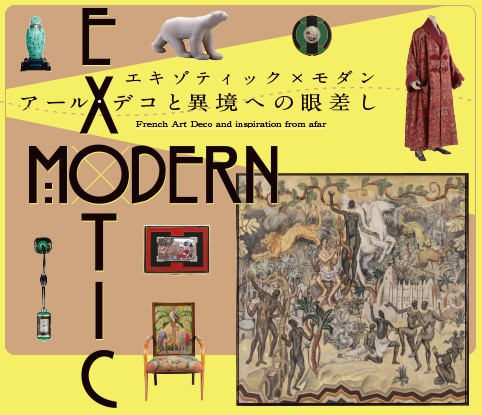

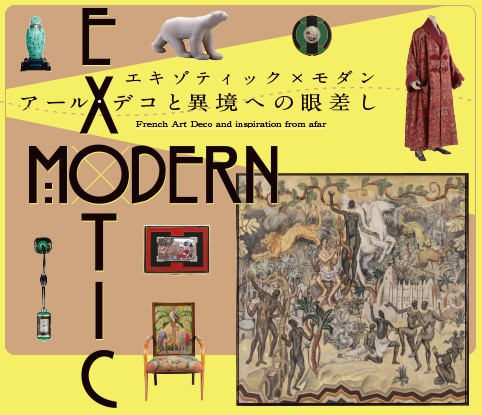

このほど、東京・白金にある東京都庭園美術館で開催の「エキゾティック×モダン、アール・デコと異境への眼差し」展オープニングレセプションと内覧会を顧みると、私はまさにそのような思いを抱くのです。

緑深い庭園の先に佇む、優美なアール・デコ様式の旧朝香宮邸を、今に伝える東京都庭園美術館。

海の見える杜美術館所蔵の香水瓶コレクションが、東京で公開された折も(「香水瓶の世界 きらめく装いの美」展、2010-11年)、会場はこの美術館でしたが、こちらは、装飾芸術と自然の豊かな香りを同時に堪能できる、東京随一の美術館と言えるのではないでしょうか。

さて、本展覧会は、フランスにおけるアール・デコの代表的な芸術家たちが、非ヨーロッパ圏の異文化をいかに見つめ、制作に活かしたのかをテーマとしたものです。アフリカやアメリカ、アジアに取材した装飾品や家具、絵画、彫刻はもちろん、貴重な資料がずらりと並び、時代の姿を立体的に見ることができます。

展示風景 左:アンドレ・グルー《椅子》1924年頃のセットを中心に。右:ポール・ ポワレ《デイ・ドレス》1920年頃、東京都庭園美術館蔵

展示風景 左:アンドレ・グルー《椅子》1924年頃のセットを中心に。右:ポール・ ポワレ《デイ・ドレス》1920年頃、東京都庭園美術館蔵

なかでも私は、ファッション・デザイナー、ポール・ポワレ自身が着用した室内用ガウン《ローブ》(1920年頃)が、深く印象に残りました。

ほっそりとしたシルエットのドレスやデザイン画が並ぶなかにあって、恰幅のよい彼の体に合わせたガウンには、時代の先駆者としての彼の威厳と自信が伝わってくるようで、その存在感に圧倒されたのです。

会場風景 ポール・ポワレ《ローブ》の後ろにアンリ・ラパン《香水塔》

赤い生地に龍文様が鮮やかに浮かび上がるこのガウンは、ポワレが設立した香水製造会社ロジーヌ社の香水瓶「ニュイ・ドゥ・シーヌ(中国の夜)」(1913年)と同様、中国から想を得たものでした。

その堂々とした存在感を前にすると、裾の広がったシルエットを、本展覧会企画者の関昭郎氏が「清朝の皇帝服のよう」とご指摘なさるのも頷けます。

さて次回の後編では、本展覧会テーマの背景を取り上げます。どうぞお楽しみに!

クリザンテーム

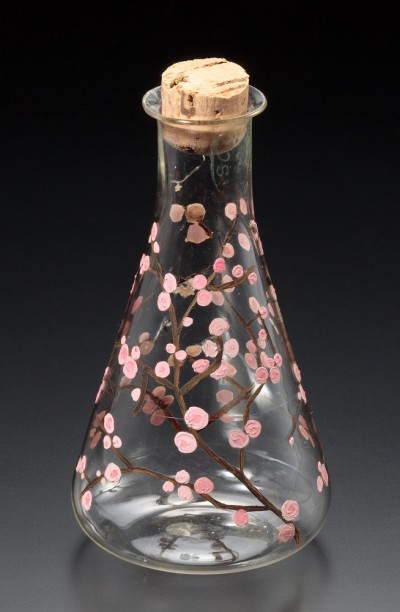

「ニュイ・ドゥ・シーヌ(中国の夜)」の香水瓶、1913年、厚紙、布、絹、海の見える杜美術館蔵

本記事執筆にあたり、ご協力頂きました東京都庭園美術館の関昭郎氏に心より御礼申し上げます。

写真は、内覧会にて主催者の許可を得て撮影したものです。

「エキゾティック×モダン、アール・デコと異境への眼差し展」

会場:東京都庭園美術館

開催日:2018年10月6日(土)~2019年1月14日(月・祝)

開館時間:11:00-18:00 (夜間開館あり、詳細は下記公式ウェブサイトご参照ください)

休館日:第2・第4水曜および年末年始

2019年1月22日(火)より群馬県館林美術館に巡回

https://www.teien-art-museum.ne.jp/exhibition/

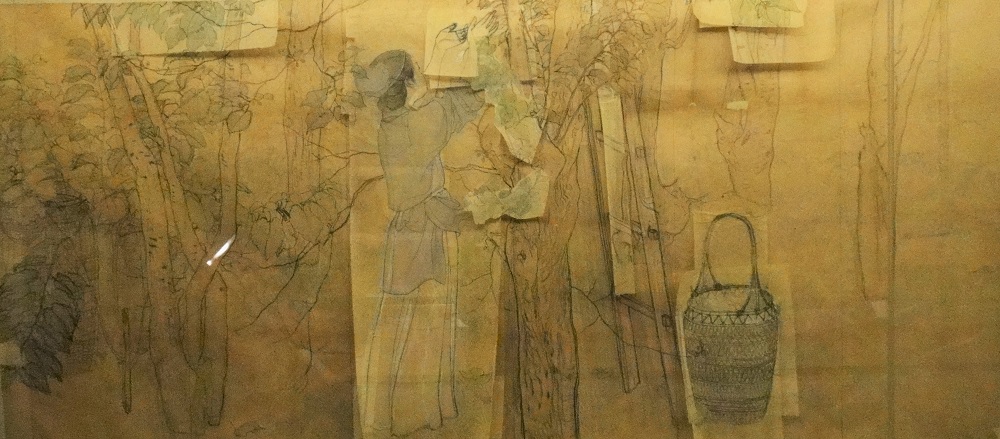

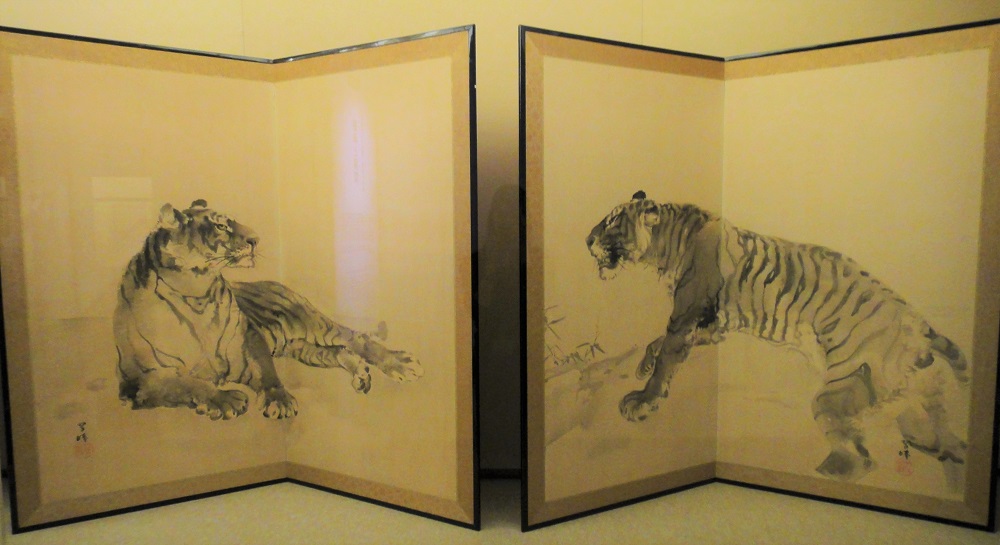

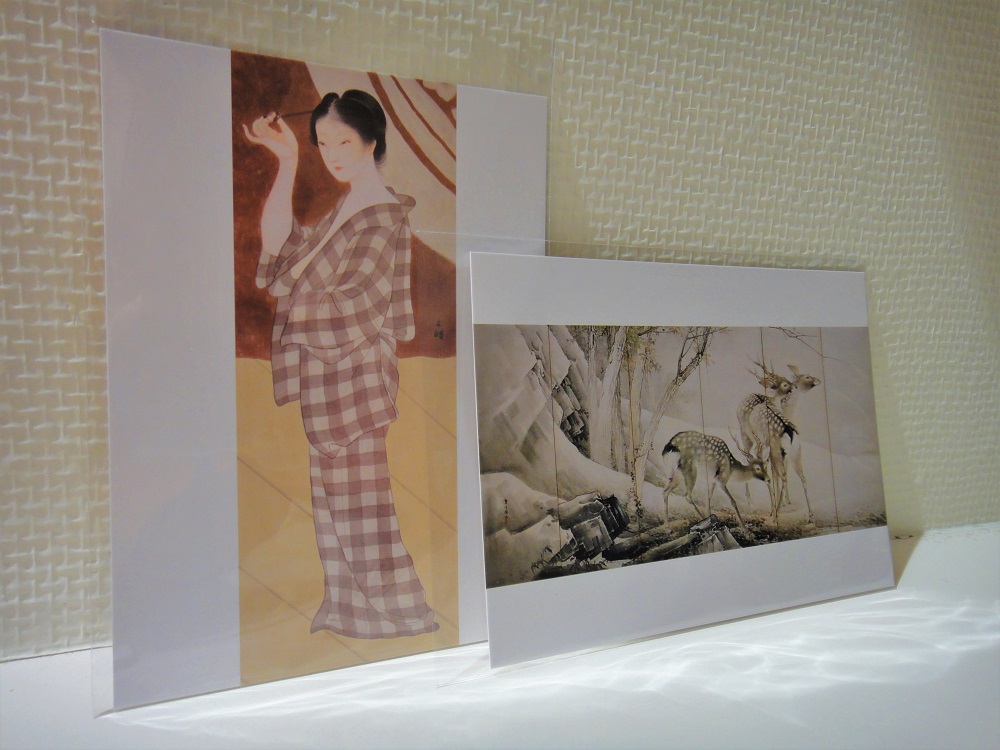

《女役者》 《虎》

《女役者》 《虎》

展示風景 左:アンドレ・グルー《椅子》1924年頃のセットを中心に。右:ポール・ ポワレ《デイ・ドレス》1920年頃、東京都庭園美術館蔵

展示風景 左:アンドレ・グルー《椅子》1924年頃のセットを中心に。右:ポール・ ポワレ《デイ・ドレス》1920年頃、東京都庭園美術館蔵

《香水瓶》 ブシュロン社 フランス 1890-1900年

《香水瓶》 ブシュロン社 フランス 1890-1900年

《香水瓶》 フランス 1900年

《香水瓶》 フランス 1900年