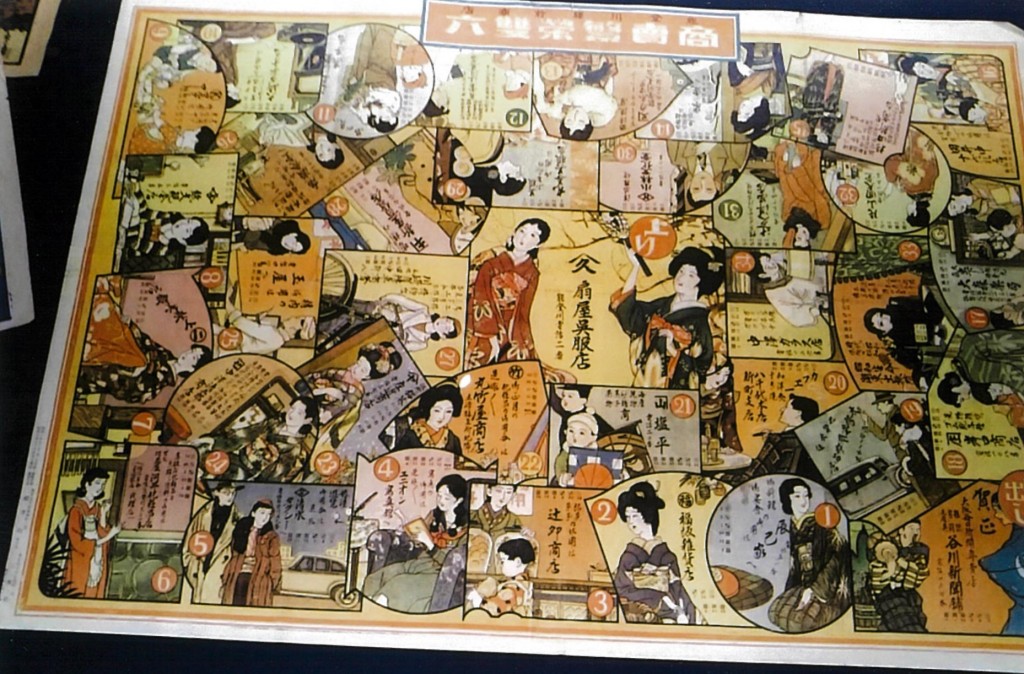

日の出と菊花を背景に一組の男女が肩を寄せ合って立っています。

日の出は、新年があかるく希望に満ちた年であることを示し、菊は延命長寿、無病息災を願う吉祥の花です。

右側の男性は宮内官(奏任官)の大礼服(※1)を着用しています。奏任官は「明治官制で、天皇が内閣総理大臣や主管大臣または宮内大臣の奏薦によって任ずる官」(※2)です。奏任官は官僚としての出世コースのひとつでもありました(※3)。この絵は出世を寿(ことほ)ぐものでもあるのでしょう。

絵の左の余白に小さく「明治四十一年七月十日印刷仝年八月卅日発行印刷兼発行者大阪市東区備後町三丁目廿七番屋敷平民古島竹次郎」と書かれています。

これは引札の、印刷日・発行日・印刷兼発行者を表しています。古島竹次郎(古島印刷所)が明治41年7月10日に印刷し、同年8月30日に発行したものです(※4)。そして絵の左側に太々と「常州行方郡潮来町 合名会社 清見屋商店」と書かれているので、この引札は「清見屋商店」が明治41年の暮れに、お得意様に配って回った引札であることがわかります。「明治42年もまた清見屋商店をよろしくお願いします。」という挨拶の品でもあります。

引札には詳しい住所も事業内容が書かれていないので、「清見屋商店」がどこの何の店なのかわかりませんが、管見の限り明治時代から現在まで続く「清見屋」と呼ばれる老舗が潮来に2軒ありましたので、もしかしたら、こちらのお店の引札かもしれません。

1軒目は「清見屋洋品店」。明治時代から続くお店で、昔は呉服・自転車の部品・雑貨類を扱っていたようです。しかし当時の資料がないのでこの引札を配ったお店なのかはわかりません(※5)。

「自転車の部品」について少し補足しておきます。自転車は当初は輸入車が主流でした。高価な乗り物で、明治42年はイギリス製が120~200円、国産は50~150円で販売されていました(※6)。当時の巡査の初任給が約12円(※6)なので、1台の自転車の価格は巡査の年収にあたります。学費に例えるなら、早稲田大学・慶応大学の年間の学費が50円以下ですから、大学の学費およそ4年分(※7)に相当する価格です。自転車は今では考えられないほどの高級品でした。

もう1件は「株式会社セイミヤ」。明治20年創業。当初は半農半商で、商いは漬物商として冷蔵庫がない時代に保存のきく塩をしっかりした漬物を手広く販売していました。まだ盆暮れ集金の掛け売りが大勢の頃に、比較的早く現金掛け値なしの商売を始めた大店だったようです。スーパーマーケットとして事業拡大したのは戦後のこと。昔の資料がないのでこの引札が「株式会社セイミヤ」のものとは断定できませんでした(※9)。

この引札が、どこの店で配布されたものなのか、未だ見当つきませんが、少なくとも、清見屋洋品店様・株式会社セイミヤ様(順序不同)が100年以上もの昔から現在まで、地域を代表する企業としてご活躍しておられることがわかりました。

やはり引札は歴史に思いをはせることができる興味深いものです。

最後になりましたが、清見屋洋品店 元店主 須田素行様、株式会社セイミヤ 代表取締役社長 加藤勝正様(順序不同)には、ご多用のなか、会社の歴史について丁寧にご教示いただき、また、情報の掲載を快くご諒解いただきました。厚く御礼申し上げます。

海の見える杜美術館では、2021年11月27日から「引札」の展覧会を開催します(※10)。

ところで余談ですが、住所と社名の読みについて。

常州(常陸国 ひたちのくに)

行方郡(なめかたぐん)

潮来町(いたこまち)

清見屋(せいみや)

どうしてこのような読み方なのでしょうか。筆者にとってはいずれも一筋縄ではいかない読みばかりでした。

※1男性の服装は、風俗博物館のHPで日本服飾史の資料として挙げられている奏任文官大礼服と同じデザインです。ただ、そこでは帽子の飾毛は黒となっているので、この引札の男性が左手に持つ帽子の白い飾毛と色が合いません。しかし、杉野学園衣装博物館所蔵の大礼帽の解説には「明治時代 宮内官(奏任)大礼服に付属する帽子。山形で、駝鳥の羽根がたっぷりと付けられている。」として、白い羽がついている帽子が紹介されています。

※2 「日本国語大辞典」(縮刷版)第6巻 小学館 1982第1版第10刷 「奏任官」の項

※3 「東京帝大を卒業して奏任官になった者の割合の年次変化を見ると、1893-97(明治26-明治30)年にはほぼ全員であった」 E.H.キンモス『立身出世の社会史: サムライからサラリーマンへ』玉川大学出版部 1995 206頁

※4 ただしこれらの情報は絵の印刷に関するものであって、商店名の文字の部分の印刷についてはわかりません。全国各地の引札販売業者は9-10月頃、引札見本帳(商店の名前が印刷されていない絵だけの状態の引札が綴じられたもの)をもってまわり、新年に配る引札の注文を各商店から取ってきます。そして商店が指定した図柄の必要数を元売りの大きな印刷所から仕入れて、商店名はあとから地元の印刷所で印刷することもあったからです。

※5 清見屋洋品店(茨城県潮来市潮来922-1)元店主 須田素行氏にご教示賜りました。

※6 『値段の明治大正昭和風俗史』朝日新聞社 1981 「自転車」の項

※7 同「巡査の初任給」の項

※8 同「大学授業料」の項

※9 株式会社セイミヤ(茨城県潮来市潮来617)代表取締役社長 加藤勝正氏よりご教示賜りました。

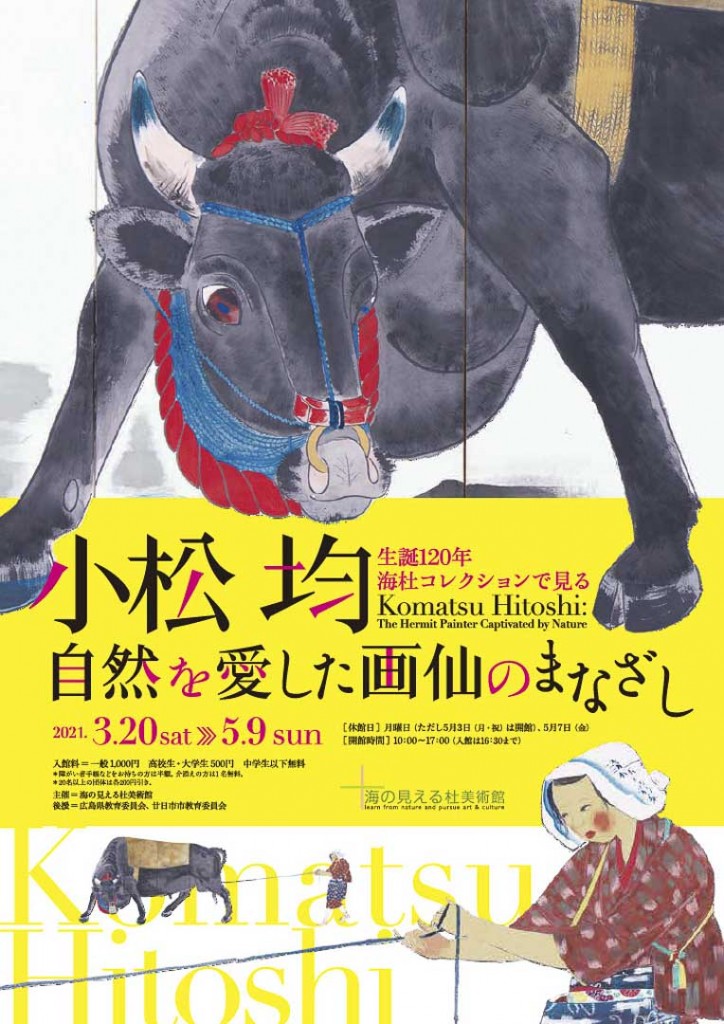

※10

【展覧会名】 引札 新年を寿ぐ吉祥のちらし

【会 期】 2021年11月27日(土)〜2021年12月26日(日)

【休 館 日】月曜日

【会 場】 海の見える杜美術館(広島県廿日市市大野亀ヶ岡10701)

青木隆幸

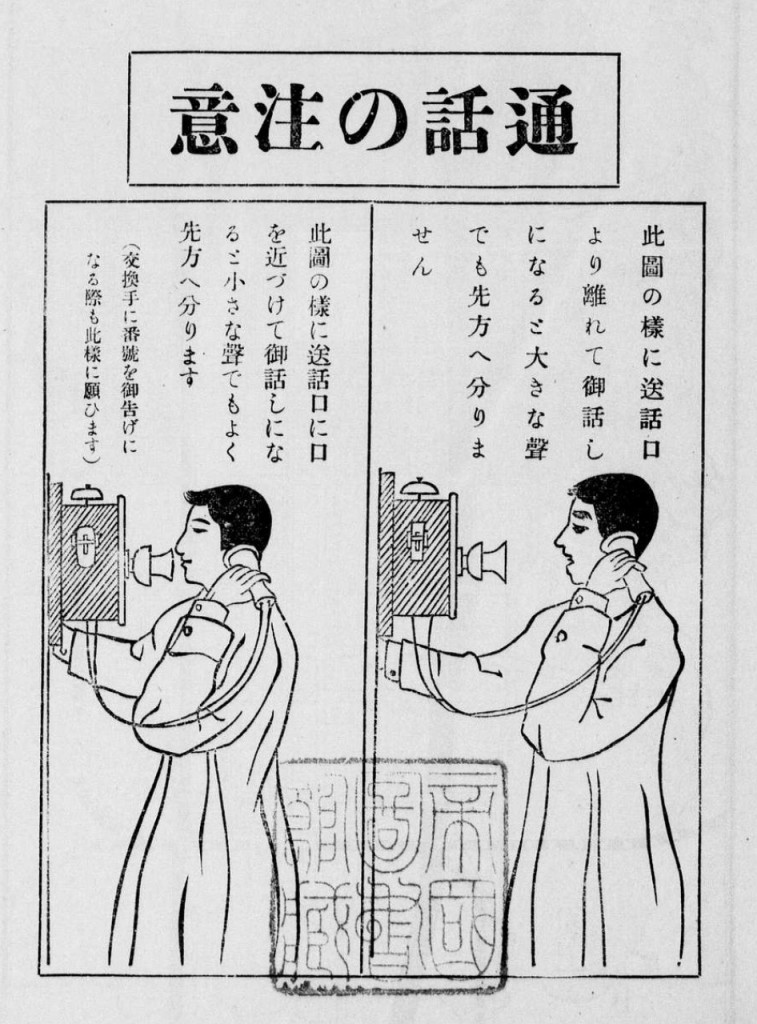

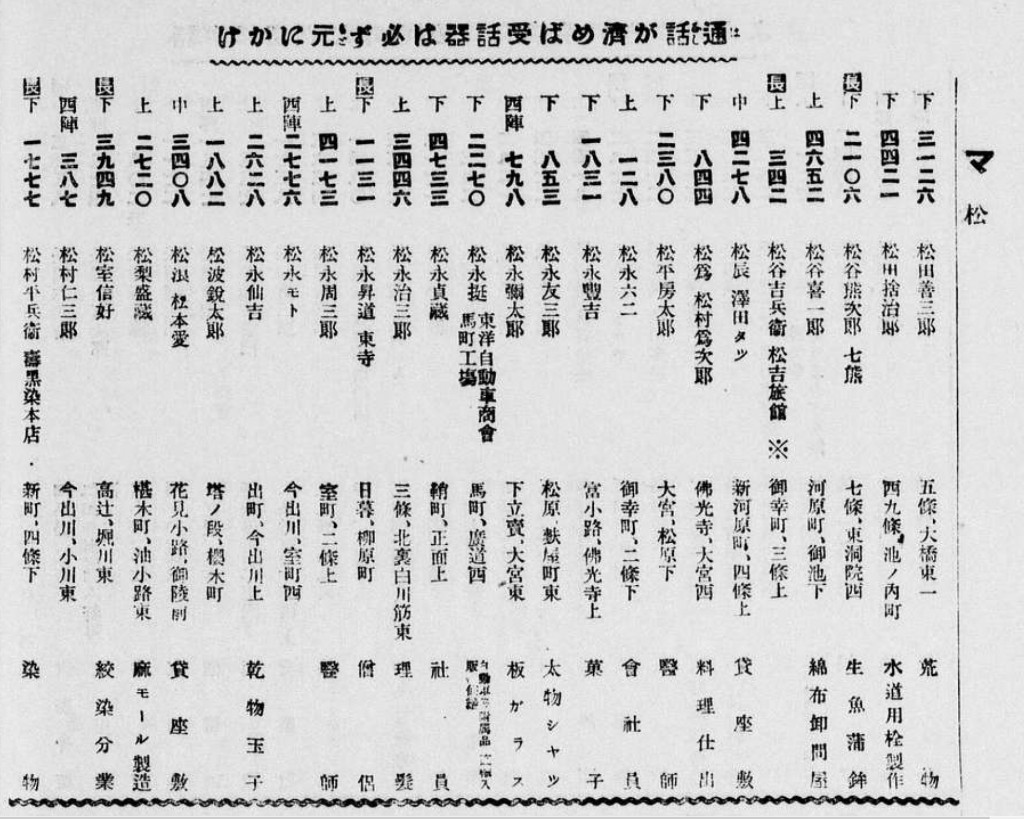

登録者は松永友三郎という名前になっています。それでは当時の人の気分になって、電話をかけてみましょう。

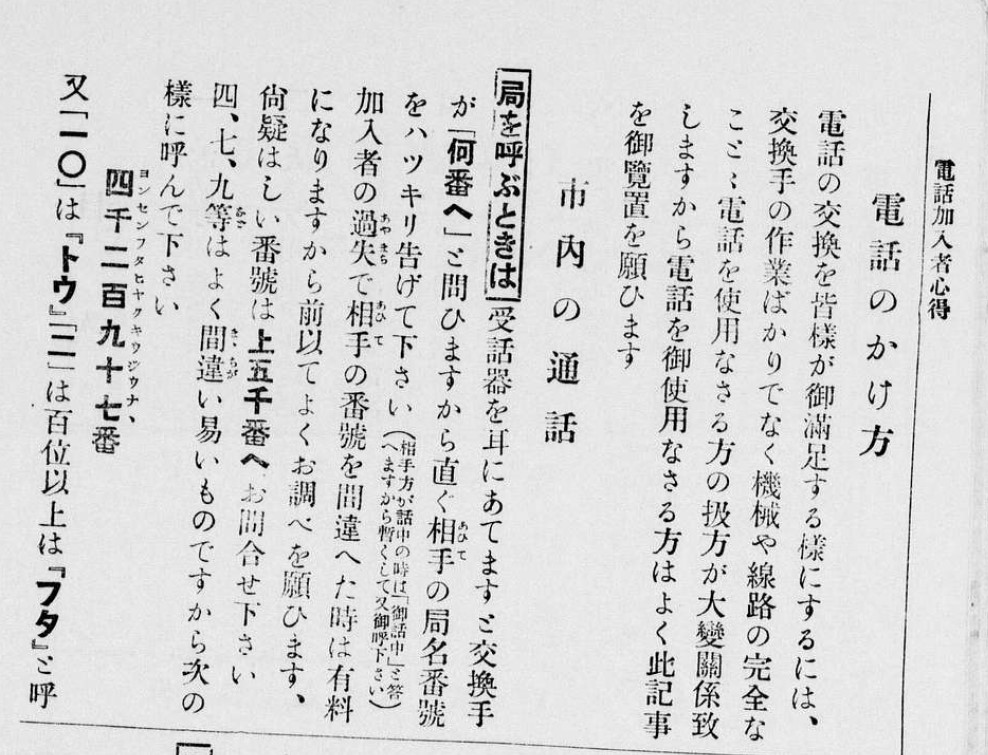

登録者は松永友三郎という名前になっています。それでは当時の人の気分になって、電話をかけてみましょう。 「受話器を耳にあてますと交換手が「何番へ」と問いますから直ぐ相手の局名番号をはっきり告げてください。加入者の過失で相手の番号を間違えたときは有料になりますから前もってよくお調べ願います。」(適宜現代の言葉遣いに改めました)。よろしいですか、それでは「通話の注意」の図をよく見て、正しい姿勢でかけてください。

「受話器を耳にあてますと交換手が「何番へ」と問いますから直ぐ相手の局名番号をはっきり告げてください。加入者の過失で相手の番号を間違えたときは有料になりますから前もってよくお調べ願います。」(適宜現代の言葉遣いに改めました)。よろしいですか、それでは「通話の注意」の図をよく見て、正しい姿勢でかけてください。