冬の終わりに咲く梅は、寒さに負けずに春の訪れを知らせる花として、古くから好まれてきました。

日本と中国には、梅の花にちなんだ有名人がそれぞれいます。

日本で梅といえば、天神さまの呼び名で知られる菅原道真です。

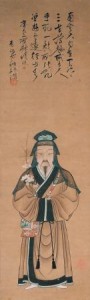

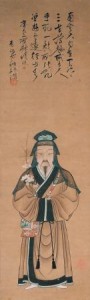

伝 土佐光信《渡唐天神図》(部分)※今回の展覧会では展示されていません

上に挙げた天神さまは、梅を持っていますね。

この梅は「飛梅」といい、道真が太宰府に左遷された時、彼を慕ってそのもとまで飛んでいった屋敷の梅だといわれています。

今でも天神さまをお祀りする天満宮が、梅の名所になっているのは、このためです。

そして、中国の梅にちなんだ有名人が、今回取り上げる林和靖です。

林和靖は宋時代の詩人で、西暦967年に生まれ、1028年にこの世を去りました。

ちなみに「和靖」とは諡号(死後に贈られる名)で、本名は林逋といいます。

この林和靖さん、かなりの変わり者で、才能はあるのに仕官しようとせず、結婚せず、街で人と接することもなく、中国南部の名所である西湖のほとりの山奥にこもって暮らしていました。

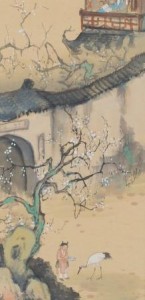

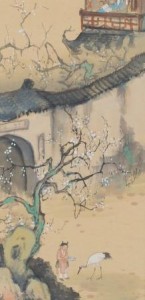

屋敷で本を片手にうたた寝しているのが、林和靖さんです。

今だとニートとか引きこもりとかいわれるような人ですが、そんな彼がこよなく好んだものが、梅と鶴です。

彼は、「梅が妻、鶴が子供」というほど梅と鶴を愛し、一緒に過ごしました。

彼が妻と子供と呼んだ、梅と鶴が描かれています。

こうした逸話のために、後の時代では鶴と梅が、林和靖や、彼が暮らした西湖を象徴するものとなったのです。

彼が詠んだ中で最も有名なのが、梅をうたったこの2句です。

疎影横斜水清浅(梅の枝のまばらな影が 清く浅い水に斜めに横たわり)

暗香浮動月黄昏(梅の香りが どこからともなく漂い たそがれに月が浮かぶ)

かすかながらうっとりさせられる梅の花の香りを、見事に表現した句といえます。

ちなみに、今回展示される中にはもうひとつ、林和靖にちなんでいるのかもしれない作品があります。

それが金城一国斎(三代)の作った、《白梅・菊に蜂画硯箱》です。

この硯箱に表された花、なんか変だと思いませんか?

梅は初春に咲く花ですが、一方秋の花の菊も咲いています。

同じ季節に咲くはずのないふたつの花が、なぜひとつに収まっているのでしょうか?

あくまで推測ですが、これも中国の詩人と関係あるのかもしれません。

中国では菊・蓮・梅・蘭の4種の花を、「四愛」と呼びます。

なぜ四愛というのかといえば、これらが中国の詩人に愛された花だからです。

梅は、先ほど述べたとおり林和靖に愛され、そして菊は、陶淵明という詩人に深く好まれた花でした。

もしかしたらこの硯箱の作者である金城一国斎は、梅と花を硯箱に表すことで、はるか昔にこれらの花を愛でた詩人たちに、オマージュを捧げたのかもしれません。

あるいは、この硯箱を使う人に、これで林和靖や陶淵明のようなすばらしい詩を書くように、と激励しているのかもしれませんね。

田中伝

》 平安時代 11世紀-3-300x166.jpg)