「香水瓶の至宝 ~祈りとメッセージ~」展

2018年3月17日(土)から 開催です。

海の見える杜美術館の香水瓶コレクションから、選りすぐりの名品を展観いたします。香りと人類の歩んできた重厚かつきらびやかな歴史をご覧ください。

この作品の、高さは6.9 cm。素材は水晶、ダイヤモンド、ルビー、サファイヤ、エメラルド、銀、七宝です。

インスタグラムはこちら Instagram

ユーチューブはこちら YouTube

うみひこ

歌川広重の浮世絵の連作『東海道五十三次』は、制作当時からとても人気があり、世界的に有名ないわゆる保永堂版をはじめとして、たくさんのシリーズが作られました。その種類は30種類を超え、中にはいまだに全容が確認できない『東海道五十三次』もあります。三井高陽氏が「広重の絵封筒」(『浮世絵芸術』27号、1970年11月)のなかで、五十三次揃っていたかどうかわかりませんが、と断りつつ示された「五十三次 吉原」封筒もその一つでした。

「五十三次 吉原」

三井高陽「広重の絵封筒」『浮世絵芸術』27号、1970年11月より転載

当館に、歌川広重の東海道五十三次の封筒の貼交ぜ帖が所蔵されていて、この中に、三井高陽氏が示された「五十三次 吉原」が含まれていました。

貼交ぜ帖に添付されている封筒は順に次の通りです。(文末画像参照)

東海道五十三次封筒 一立齋 廣重筆

日本橋

品川

川崎

神奈川

程か谷

戸塚

藤澤

五十三次 封筒 立斎筆

平塚

大礒

小田原

箱根

三嶋

沼津

原

東海道五十三次 続画封筒 一立斎中はし□ぐ 丸喜軒□

吉原

蒲原

中居

興津

江尻

府中

鞠子

五十三次封筒 立斎筆

岡部

藤枝

嶋田

金谷

日阪

懸川

袋井

五十三次 封筒 立斎筆

見付

浜松

舞阪

荒井

白須賀

二川

吉田

五十三次続画封筒 廣重筆

御油

赤坂

藤川

岡崎

池鯉鮒

鳴海

宮

桑名

四日市

石薬師

庄野

立斎筆 五十三次封筒 東海道

亀山

関

坂の下

土山

石部

水口

草津

大津

京

淀川

これで広重の東海道五十三次封筒の全容が明らかになったかと期待したのですが、東海道を描いた封筒が、はじめ7枚ずつなのに、最後は11枚、10枚と添付されていることや、水口宿、石部宿の順序が逆になっていることが気になります。この貼交ぜ帖は発行された当時の状況を正しく反映していない可能性があることを慎重に考慮しなくてはならないようです。

しかし、揃っているのかわからないとされていた歌川広重の東海道五十三次封筒について、いろいろなことが明らかになりました。東海道五十三次の封筒は間違いなく発行されていたという事実。表題と広重の落款が入った封筒を入れるための包みと思われるものが少なくとも7種類はあること。その包みの1枚に丸喜軒と記されていること。各地の名産名勝を縦長の画面に配していること。色彩を淡くおさえ、中央には宛名を書くための空間を配慮するほか、随所に封筒ならではの工夫を凝らしたデザインになっていること。そして落款の書体から制作が広重晩年の1853年頃と推定されることなどです。

以上のことから、歌川広重の東海道五十三次封筒は、1853年頃、丸喜軒という版元で、東海道の53宿と起点の日本橋、終点の京、そして淀川を加えた56枚が企画され、8枚セットにして7回(※1)に分けて順次販売、あるいは配布された(※2)のではないかと考えてみました。

さち

青木隆幸

※1 ほかに封筒の包みがもう一つ存在していた場合は7枚セットにして8回になる

※2 先の「広重の絵封筒」のなかで、筆者の先祖の話として、財閥の三井家では昔、東京は榛原(はいばら)、京都は金光堂(きんかどう)というところで封筒を特別に誂えたことが記されており、私製の配布物の可能性を排除できない

海の見える杜美術館蔵 歌川広重 東海道五十三次封筒

11月1日(水)~12月10日(日)まで、京都国立近代美術館にて、「岡本神草の時代」展が開催されます!当館所蔵の《梳髪の女》も展示されます。

岡本神草《梳髪の女》

岡本神草は1894年神戸に生まれ、京都市立絵画専門学校(現在の京都市立芸術大学)で絵を学びました。絵専の卒業制作《口紅》(京都市立芸術大学資料館蔵)は蝋燭の明かりのもとで口紅を塗る舞妓の官能美を描き出した作品で、同作品を土田麦僊や村上華岳、小野竹喬ら若手画家たちの主催する国画創作協会展に出品し、当時注目を集めました。その後も帝展に入選するなどの活躍を見せるものの、1933年、39年の生涯を閉じました。早世ゆえに残された作品が少なく、これまで大きな回顧展が開催されることはなかったように思います。当館の作品も、縦46.9×横51.0ほどの小品ではありますが、神草の残した足取りのひとつとして、「岡本神草の時代」展の展示室を飾らせていただくこととなりました!

《梳髪の女》は身支度中の芸妓を描いた作品です。髪を梳かれながら、首や顎あたりの化粧の具合を手鏡で見ているのでしょうか。珊瑚や貝、花の模様の散った黒い着物、胸元からのぞく赤い襦袢がなんとも官能的です。実際に作品を見ると、鏡や着物の襟には金銀泥(日本画で使う、金や銀の粉末を使った絵の具)を用いています。鏡のもつにぶい輝き、衣装の豪華さを表現しようとしたのでしょう。手鏡を持つ細い指先は、朱の細い線で縁取られています。このわずかに見える朱線が、芸妓の白い指に血が通っているように見せ、よりなまめかしさを見るものに感じさせるのです。当時の日本画としてはけして珍しくない表現ですが、私などはついまじまじと見てしまう点です。ぜひ展覧会でご覧いただければと存じます。

当館の作品が他の神草作品と並んで展示されるのもうれしいですが、私は神草の《口紅》と甲斐庄楠音の《横櫛》※(京都国立近代美術館蔵)が同じ会場で見られることもひそかに楽しみにしています。この、《口紅》と《横櫛》は、第1回国画創作協会で入賞候補になりました。土田麦僊は岡本神草を、村上華岳は甲斐庄楠音を推薦。結局決着がつかず、竹内栖鳳が仲裁に入り、違う作品を入賞作としたのでした…。このことで、当時は大変な話題になったようです。展覧会場では当時の画家たちの活気あふれる活動に思いを馳せたいですね。

※甲斐庄楠音の《横櫛》は同構図でわずかに差異がある作品が何点か描かれており、国画創作協会に出品された《横櫛》は、現在広島県立美術館がご所蔵ですが、京都国立近代美術館ご所蔵の《横櫛》も出品作の雰囲気を濃厚に漂わせています。

長々と説明いたしましたが、詳しくは京都国立近代美術館様のHPにて、素晴らしい作品の画像とともにご覧くださいませ。

「岡本神草の時代」

会場:京都国立近代美術館

開催日:11月1日(水)~12月10日(日)

開館時間:9:30~17:00(ただし金曜・土曜は午後8時まで開館、入館は閉館の30分前まで)

休館日:毎週月曜日

http://www.momak.go.jp/Japanese/exhibitionArchive/2017/422.html

森下麻衣子

当館の主要コレクションの一つである西南戦争錦絵の中から、西南戦争に取材した歌舞伎の舞台を錦絵「西南雲晴朝東風役者絵」(おきげのくもはらうあさごちやくしゃえ)をご紹介します。

西南戦争は、明治10年(1877)年に起きた西郷隆盛を首領とした薩摩軍兵士(薩軍)と政府軍(官軍)との間の大規模な内乱で、日本最後の内戦と言われています。その戦況は、当時の絵入り新聞や錦絵を通してリアルタイムに庶民へと伝えられました。新聞や錦絵は戦況の速報だけでなく、西南戦争の登場人物にスポットを当てた記事なども取り扱ったため、西郷隆盛のみならず、薩軍の重要人物であった桐野利秋や篠原国幹、村田新八や池上四郎、官軍の野津道貫・鎮雄の野津兄弟などは知名度を上げ、庶民の人気を得ました。戦争が終結し、戦況の速報としての錦絵の役目は終わりましたが、錦絵の出版自体はそれ以降も続き、子供の教育用の玩具絵(おもちゃえ)や、今回ご紹介する歌舞伎の役者絵などが出版されました。

西南戦争は明治10年9月24日に西郷の自決で終戦となりましたが、年が明けるとすぐにそれを題材に歌舞伎がいくつか上演され、その中でも明治11年2月、東京・新富座の『西南雲晴朝東風』は最大のヒットになりました。この劇の作者は幕末から明治時代にかけて活躍した河竹黙阿弥で、当時出版された新聞や錦絵、関係者への取材をもとに制作され、全7幕16場が薩軍視点で構成されています。(1)

役者は九代目市川団十郎や五代目尾上菊五郎らが出演しました。「西南雲晴朝東風役者絵」は、この歌舞伎を錦絵にしたもので、当時の役者絵の名手・豊原国周とその弟子楊洲周延によって制作されました。

豊原国周筆「吉次越蓑原討死之場」 大判錦絵三枚続 明治11(1878)年3月届出

上は『西南雲晴朝東風』第3幕の、西南戦争最大の激戦、田原坂・吉次峠の戦い(明治10年3月1日~3月31日)の「吉次越蓑原討死之場」です。この場面は劇中において最大の見せ場であり、砲撃の特殊効果に花火を、音響効果にラッパを用いて戦場の迫力を再現したことから大きな評判となりました。(2)

馬に乗り右手にサーベルを持った薩軍の蓑原国元が、敗走する味方を鼓舞しながら敵陣へと進みますが、官軍の流れ弾に当たり斃(たお)れます。銃弾を受けた簑原の胸からは血が流れ、傍らにいる薩軍の武上四郎は突然の出来事に驚いた様子です。画面右上の短冊から、簑原を五世尾上菊五郎が、武上を中村宗十郎が演じていたことがわかります。

蓑原国元、武上四郎は、それぞれ史実における篠原国幹、池上四郎のことですが、実名から微妙に改変されているのは、歌舞伎や人形浄瑠璃で実在する人物を扱うときは、時局に触れぬよう、名前や時代を変えてごまかしながら扱うのが通例とされていたためです。(3)

篠原国幹は薩軍の副司令格としてこの戦いに臨んでおり、その死は、西南戦争序盤においては最大のニュースでした。

豊原国周筆「日向西條陣営の場」 大判錦絵三枚続 明治11(1878)年届出

こちらは、第7幕の戦争終盤の薩軍本営の場面です。各地から召集された少年兵に対し市川団十郎扮する西條高盛(史実では西郷隆盛)が国に帰るように説得しますが、少年の一人が、両親のいない自分だけでも一緒に戦いたいと願い出て、その姿に皆が涙します。この場面は、『西南雲晴朝東風』終盤の泣かせどころとなっています。

史実では薩軍の兵の召集は、田原坂の戦いで敗れ、敗色が濃厚となって以降、子供から老人まで及ぶようになったといいますが、官軍の兵であった喜多平四郎の手記によると、少年を兵として招集したことを知った西郷隆盛は激怒したといいます。(4)

西南戦争錦絵は、その画題の多くが戦況の速報ですが、今回ご紹介した歌舞伎の役者絵のように娯楽としての側面を持っているものも少なくなく、広く大衆に受け入れられていました。今後も定期的に西南戦争錦絵について紹介していきたいと思います。

大内直輝

※西南戦争錦絵については現在鋭意研究中で美術館リニューアル後に展示する予定です。

(1) 埋忠美沙「西南戦争における報道メディアとしての歌舞伎 -日清戦争と対比して-」(『演劇学論集 日本演劇学会紀要 62集』収載) P.19-20 日本演劇学会 2016年

(2) 同前 P.24-28

(3) 大庭卓也・生住昌大『西南戦争 -報道とその広がり-』 P.69 久留米大学文学部 2014年

(4) 前掲「西南戦争における報道メディアとしての歌舞伎 -日清戦争と対比して-」 P20-22

浅野秀剛著『浮世絵細見』(講談社、2017)が刊行されました。

この本には、「調べることに興味がある人のために」浮世絵に関する諸々の問題について、著者の浅野秀剛氏によって「経緯を含めた研究成果を、論文でない形で、分かり易く提示」されています。(本書p.301参照)

「調べることに興味がある」私は、引き込まれるように一気に読み進みました。とにかく面白い。日ごろ疑問に思っていた浮世絵に対するあれこれが、心地よく解きほぐされていきました。おすすめの一冊です。

しかし私はその興奮とは裏腹に、本書に記された広く深い知見に吸い込まれていく中で、自らの浅薄な知識が「分かり易く」浮き彫りとなり、あやうく気を失いかけそうにもなりました・・・。(おっと気を取り直して)

著者いわく「その過程はなるほどと思われるものもあれば、ちょっと違うなあ、そこは不足なのでは、と思うところもあるだろう。そう思っていただけるとすれば、本書の目的は半ば以上果たされたと考えている」(同p.302)ということなので、1か所だけ指摘を、いやそんなおこがましいことはできません、自白をさせてください。

広重花鳥画所蔵館のブログとして、ここは正直にお伝えしておきたいと思います。当館では研究のために歌川広重が作成した花鳥を主題とする作品のデータベースを独自に作成しておりますが、その中にはボストン美術館の618件、ロードアイランド・デザイン学校付属美術館の354件、そしてホノルル美術館の280件の所蔵品が含まれています。ここでは詳しい花鳥画の計上方法を述べませんが、それぞれのHP上に公開されている所蔵品情報をご覧いただければ(かなりの労力を要しますが)、以上のことはほぼご確認いただけると思います。そして海の見える杜美術館は190件を所蔵(大部分は文化遺産オンラインにて公開しています)しているので、「広重の花鳥画のコレクションで最も大きなものは、アメリカのロードアイランド・デザイン学校付属美術館が所蔵するロックフェラー・コレクションであり、それに次ぐのが広島県にある、海の見える杜美術館のコレクションである(ボストン美術館などにも相当数所蔵されていると思われるが未調査の為、詳細には言及しない)。」(同p.42)の個所について、異を唱えなくてはなりません。

「未調査のため詳細には言及しない」とはいえ、Web上では、少なくとも「広重の花鳥画のコレクションで最も大きなもの」はボストン美術館にあり、海の見える杜美術館のコレクションは、さらにロードアイランド・デザイン学校付属美術館、ホノルル美術館に次ぐ4番目の規模であることが確認できるのです。

浅野氏からは常々、研究をきちんとした形で発表するようにと厳しく(温かく?)声をかけていただいています。いまにも「このようなことはブログで発表するのではなくて・・・」という声が聞こえてきそうですが、今日のところはご容赦ください・・・。

ではここで、私の大好きな広重花鳥画の一つをご紹介させていただきます。

月に松上の木菟

中短冊版37.6×12.6

天保3(1832)年頃

三日月の 船遊山して みゝつくの 耳に入たき 松風の琴 八陣亭(花押)

廣重筆 白文瓢箪印幽斎

海の見える杜美術館蔵

同じ主版の作品がボストン美術館に2点(MFA impressions: 21.7943, 21.7944)、ハーバード大学美術館(Object Number: 1933.4.301)、ブルックリン美術館(Accession Number: 39.578)にそれぞれ1点所蔵されていて、Web上で確認することができます。ぜひ摺りの違いなども比較して、合わせてお楽しみください。

さち

8月も下旬。いよいよ夏の終わりが近づいてきましたが、ここ広島では宮島の花火大会などまだ夏のイベントが残っています。気温もしばらく30度をこえる日々が続きそうですね。

夏と言えば、山や海に降り注ぐ輝く太陽の季節、というイメージですが、日中の暑さが落ち着く夜の風情もいいものです。今日は夏の夜の物憂い情景を描いた一場面を、当館の物語絵画コレクションの中から紹介します。

『伊勢物語』は平安時代10世紀に成立したと思われる歌物語(和歌を軸とした物語)で、実在した貴族、在原業平(825〜80)をモデルとする「男」の元服から死までの人生を、125の短編で編んだものです。早い時期から絵に描いて楽しまれたようで、11世紀初頭に成立した『源氏物語』の「絵合」・「総角」帖には、『伊勢物語』の絵画を鑑賞するエピソードが見られます。以来、絵巻物から浮世絵に至るまで、『源氏物語』と並んで日本で最も頻繁に絵画化されてきた物語といえるでしょう。

当館には『伊勢物語』を描いた作品が3点あります。今回ご紹介するのは、《伊勢物語画帖》の一場面です。

《伊勢物語画帖》 2帖 18図のうち 17世紀 紙本着色 海の見える杜美術館蔵

絵をじっくり見てみましょう。水流のある庭に面した室内に、男が一人、水辺の景を描いた水墨画の屏風を背にして、くつろいだ姿で腕を枕に横になっています。畳の上には赤い枕が、画面手前、男の前には燈台がおかれています。男の視線に導かれて、あげた御簾の向こうの庭に目をやると、水流にかかったすやり霞の上に蛍の群れが点々と描かれています(注)。

御簾、庭の水流、蛍

この場面は『伊勢物語』第45段「ゆく蛍」を描いたものです。短い段ですので、物語と絵を一緒に鑑賞してみましょう。

むかし、おとこ有りけり。人のむすめのかしづく、いかでこのおとこに物いはむと思ひけり。うち出でむことかたくやありけむ、物病みになりて死ぬべき時に、「かくこそ思ひしか」といひけるを、親ききつけて、泣く泣く告げたりければ、まどひ来たりけれど死にければ、つれづれとこもり居りけり。時は水無月のつごもり、いと暑きころをひに、夜ゐは遊びをりて、夜ふけて、やゝ涼しき風吹きけり。蛍たかく飛びあがる。このおとこ、見臥せりて、

ゆく蛍雲のうへまでいぬべくは秋風ふくと雁につげこせ

暮れがたき夏の日ぐらしながむればそのこととなく物ぞ悲しき

『竹取物語 伊勢物語 大和物語(日本古典文学大系9)』(岩波書店、1957年)より。表記はブログ用に適宜変更しました。

現代語に訳すとこんな感じです。

むかしある男がいた。大切に育てられてきたひとりの娘がこの男に恋をした。男と一緒になりたいと願うがその思いを口に出せないまま恋わずらいし、死の床についてしまった。娘の気持ちを聞いた親が泣く泣くこのことを知らせたところ、男はあわてて駆けつけたが、娘はすでに亡くなった後であった。男はそのまま喪に籠もった。時は水無月(旧暦の6月)末、とても暑い時期だった。宵には亡くなった女を慰めるために管弦を奏した。夜がふけると涼しい風が吹いてきた。蛍が高く飛び上がる。男は横になったまま蛍を眺めて歌を詠んだ。

飛び行く蛍よ、雲の上まで行くことができるならば、下界ではもう秋風が吹いていると雁に告げてほしい

なかなか日が暮れない長い夏の日の一日中、物思いにふけっていると、何ということなしにもの悲しい

さて、物語を読んだところで、もう一度絵を見てみましょう。

自分に思いを寄せたまま会うこともなく亡くなった娘を偲んで、長い夏の一日を物思いして過ごし、夜には蛍に彼岸にいる娘への気持ちを託す、その心情を2首の歌に詠む男。絵に描かれた男の顔は、引目鉤鼻という、貴族の男女の顔を描く平安時代以来の典型的な技法で描かれ、そこにあからさまな感情の表現はありません。しかし、物語の本文で状況を知り、和歌で登場人物の心持ちを味わい、そして絵を眺めることで、この一見のんきそうな男の姿と情景に、物憂い夏の夜の風情と人生のはかなさがたちあらわれてきます。

蛍は夏の季語で、清少納言の『枕草子』にも「夏は夜。月のころはさらなり。闇もなほ、蛍の多く飛びちがひたる。また、ただ一つ二つなど、ほのかにうち光りて行くもおかし。雨など降るもおかし」と、夏の趣ある景物のひとつに数えられています。和歌では蛍が光る様子を、恋の炎に身を焦がすことに、あるいは死んだ人の魂に例えたりします。『後拾遺集』に載る和泉式部の「物思へば沢の蛍も我が身よりあくがれいづる魂(たま)かとぞみる」は、御手洗川に飛ぶ蛍を見て詠んだ歌で、蛍を、つれない恋人に恋焦がれるあまり、からだを離れた自分の魂に見立てています。『伊勢物語』では男のメッセンジャーとして、雁(渡り鳥である雁は春に去り、秋に帰ってくる)、つまり天上にいる娘の魂に戻っていらっしゃい(もう下界では秋風が吹いているから戻ってくる季節ですよ)と伝言するよう、その想いを託されています。光りながらふらふらと飛び交う幻想的な蛍の様子は、この世とあの世を行き交うものとしてふさわしいですね。

ところで、『伊勢物語』のような古典的主題を描く絵画にはいくつかの約束事があって、見慣れていないと了解できないサインがあります。先ほどご紹介した引目鉤鼻という表情のない画一的な面貌表現もその一つで、身分の高い、美しい男女はきまってこの顔に描かれます。また室内を描くために、俯瞰構図において邪魔になる屋根や壁などの建築構造をとりはらって室内を見せてしまう”吹抜屋台”という手法も独特です(この場面ではあるはずの屋根が描かれていません)。画面の上下に配されている水色の帯は”すやり霞”と呼ばれ、大気を漂う霞を表現しつつ、絵巻などで画面のフレームとして機能します。

もうひとつご紹介したいのが、夜の描写のお約束です。夜の空を黒や青で彩色して表現することは、江戸時代になるまで日本の絵画では行われてきませんでした。ですが空を暗く塗らないと、昼の情景も夜の情景も同じような絵になってしまうんですね。そこで夜であることを示すサインがいくつか決まっています。この場面には蛍が登場するのでわかりやすいのですが、絵の中にはもう一つのサインがあります。それは男の手前に描かれた燈台です。

男、枕、燈台

ここでは画面が痛んでいて火が灯っているかどうか確認できませんが、燈台が描き混まれていれば、夜だな、と思っていいわけです。

絵の具の剥落や退色があり、古びた絵、という印象ですが、今でも残るたっぷりと塗られた絵の具の鮮やかな色からは、制作当初の華やかな画面が想像されます。この絵を描いた絵師は、古典的な主題の絵を描く技法を身につけていていますが、形式化や素朴な表現も見受けられ、宮廷や幕府中枢で取り立てられたような、正統派の絵師ではなかったようです。17世紀前半、『伊勢物語』は嵯峨本と呼ばれる豪華版本の出版(慶長13年〈1608〉)を契機にして、様々な階層の人々に愛好されていきます。庶民達が手にできる版本が盛んに出版される一方で、ひとつひとつ絵師が描いて彩色したこのような絵巻・絵本は、とても豪華な愛蔵品として一部の富裕層に喜ばれたのでしょう。

谷川ゆき

では、実際に私が見つけてきた資料等を見ていただきたいと思います。

左が歴彩館にてコピーさせていただいた、高島屋『現代名家風俗画集』の翠嶂のページ。右が当館所蔵の《女役者》。

比較してみると本当によく似ているのですが、決定的に違うのが、背景の幕の紋、そして印章(落款、つまり署名のところに押されている印鑑)です。まったく別の作品です。お恥ずかしながら、最初この図録を手にしたときは完全に「おお一緒だ一緒だ」と思っており、「あれっ…え…うそ…違う…?」と気づくまでに3~4日かかりました。思い込みとはかように怖いものです。落丁に気づいたとき以上の驚きが私を包みました。こちらもお察しいただければ幸いです。

では当館の作品はニセモノなのか?という疑問がわいてきてしまいますが、近代の日本画の世界では展覧会に出したものを画家自身がコピーすることは結構多く見られます。例えば当館所蔵の北野恒富の《阿波踊り》、榊原紫峰の《獅子》なども展覧会に出したものを縮小して描いたものです。おそらく、求めに応じて描いたのでしょう。

驚愕の発見の日から自分を納得させること数ヶ月、先日また別の資料を手にすることができました。西山翠嶂が自ら3年かけて発行した『翠嶂作品集』(西山翠嶂著、瑠璃社、大正10(1921)年)です。

左は、《翠嶂作品集》に収録されていた女役者(木版)です。こちらは幕の紋も印鑑の形もほぼ一致。色や紋の微妙な部分が違うのは、木版で完全なコピーではないことが原因です。違う紋を背負う2つの《女役者》が翠嶂の手によって描かれたことは間違いないと、資料でも証明されました。

この《翠嶂作品集》は、帝展出品作などの力作を収録していることから、こちらの《女役者》も、翠嶂にとってまずまずの自信作だったと見られます。なんとなく一安心。

さて、では、描かれた女役者とはいったい誰なのか。この疑問も現在まだ回答が出ておりません。はじめ私は、紋があるということは、特定の誰であるか当時見る人が見ればわかったのだろうと想像していました。しかし2作品でまったく紋を変えてしまったという事実がここで判明しました。誰であるのかは問題ではなかったということになるのでしょうか。もう少し、演劇史のほうを調べる必要があるかもしれません。

結局、わかったことは以下の2点。

1つめは、翠嶂は高島屋の展覧会に出品したものと、『翠嶂作品集』に掲載したもの、少なくとも2つの《女役者》を描いたということ。

そして2つめは、当館の作品は『翠嶂作品集』に掲載された《女役者》であること。

調べていくうちにかえって疑問点も増えました。でも研究や調査とは、きっとそんなもの。簡単にはいかないということを改めて思い知らされました。

このように学芸員の喜び悲しみを織り交ぜて調査中の翠嶂作品は、2018年の秋に西山翠嶂展の中でご紹介する予定です。ご興味を持っていただけますと大変うれしく存じます。

主要参考文献

高木多喜男「西山翠嶂の人と画業に関する基礎調査(年譜私案)」『京都文化博物館紀要 朱雀』第5集、1992年

『現代名家風俗画集』、高島屋飯田呉服貿易店 発行、1912年

西山翠嶂『翠嶂作品集』、瑠璃社 発行、1921年

『京都府百年の年表 8 美術工芸編』京都府立総合資料館 編、京都府 発行、1970年

※本記事での図版の掲載にあたり、京都府立京都学・歴彩館様と高島屋史料館様にご協力をいただきました。感謝申し上げます。

森下麻衣子

今回は、当館所蔵の西山翠嶂作品《女役者》についてお話しいたします。しかしこれは皆様に作品解説をしようという記事ではございません。ただ、話を聞いていただきたい、そんな気持ちをつづってみました。長いです。

大きな紋の入った幕の前に立つ女性。着崩した格子柄の着物、余裕のあるしぐさが非常にかっこいいですね。作者自身がつけた「女役者」というタイトルが示すとおり、おそらくこの人は女性の歌舞伎役者でしょう。現在、歌舞伎を演じるのは男性のみですが、江戸時代末から大正時代の頃にかけて、女性も演じており、彼女たちは女役者と呼ばれていたのです。女団州と呼ばれた市川粂八などが最も有名でしょうか。粂八は鏑木清方によって肖像が描かれていますので、ご存知の方も多いかもしれませんね。

さて、彼女が誰で、この絵がいつ頃描かれたものなのかを考える前に、作者についてお話しておきたいと思います。

描いた西山翠嶂(1879-1958)は、竹内栖鳳の高弟で、娘婿でもありました。一時期、洋画家 浅井忠にも師事し、人物デッサンを学びました。風景や動植物が多い栖鳳と違い、人物画の大作を多く描き、文展や帝展などに出品しています。大正から昭和にかけて重鎮として京都の画壇を支え、自身が主宰する画塾・青甲社からは、秋野不矩・上村松篁、中村大三郎ら重要な画家を輩出しています。

そんな翠嶂ですが、落款や印章などのデータの蓄積はまだ多くはなく、文展・帝展に出品した代表作以外は年代の特定などが難しいのが現状です。この絵について調べたいと思ったとき、どうすればいいのか。まずやはり先人の研究に頼るほかありません。

幸いにも、高木多喜夫氏が研究成果として「西山翠嶂の人と画業に関する基礎調査(年譜私案)」(『京都文化博物館研究紀要「朱雀」第5集』、1992年発行)を残されています。これは、図書や雑誌ほか膨大な資料を丹念に整理されたもので、私は翠嶂を調べる上でこれをいつも頼りにしています。その中に、見逃せない箇所がありました。

明治45(1912)年6月1日、(翠嶂)33歳 女役者 現代名家風俗画集(高島屋飯田橋呉服貿易店 明治45(1912)年6月5日)に掲載。京都高島屋呉服店の新築落成記念現代名家風俗画展に出品。出典『高島屋美術部五十年史』(掲載にあたり、年号の表記など適宜変えました)

これを見つけた私はひそかに大喜びしました。当館の《女役者》は高島屋の展覧会に出たものだと確信して…。作品の出品歴がわかると何がよいかといいますと、素性がわかるということももちろん、やはり展覧会に出すということはそれだけ力を入れて描いているという想像もできるわけで、その力作に画家がどのような苦心・工夫をしたのか、調べがいも出てくるのです。また別の本を参照すると、この展覧会には栖鳳の名画《アレ夕立に》も特別に陳列されていた、という興味深い事実もわかりました。

調べで「現代名家風俗画展」の明治45年当時の図録が図書館や資料館に残されているとわかってさらに有頂天になった私は、資料を保存している図書館に突撃しました。

とある図書館へ飛び込んでカウンターで恐る恐る「すいません、『現代名家風俗画集』を見せてください」とお願いし(貴重書なので開架ではないのですね)、司書の方から本を手渡され、私はドキドキしながら年月の蓄積を感じるその本のページを丁寧にめくりました。そして…

「あれ?ない…ないよ…?」

そう、あろうことか落丁です。それも翠嶂のページだけが。なんとも驚くことではありませんか。私の落胆をお察しいただければ幸いです。

そして次の機会を求めて待つこと数ヶ月。オープンしたての京都府立京都学・歴彩館にて、とうとう図録を手にすることができました。そして、確認することができたのです。

当館の《女役者》は高島屋呉服店現代名家風俗画展出品の《女役者》ではないということを…。

森下麻衣子

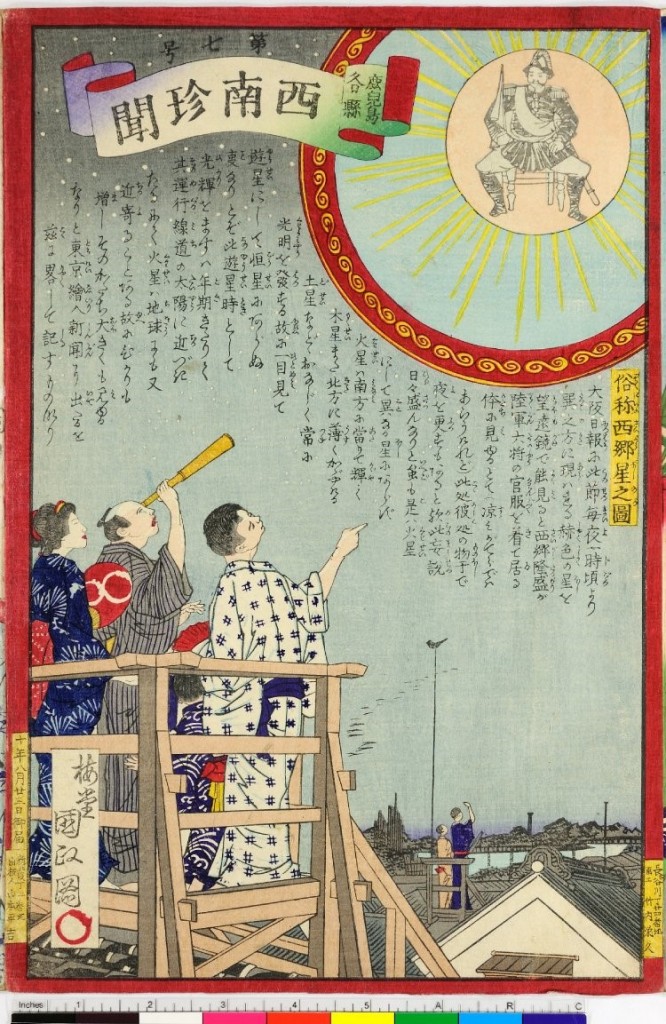

楊州齋周延「奇星之実説」

紙本木版多色刷 37.9×25.5cm 1877年(明治10)8月30日届

当館の主要なコレクションの一つである西南戦争錦絵は、西南戦争の最中にリアルタイムで出版された錦絵で、報道・芸術・娯楽の3つの面を併せ持ち、当時の大衆から熱狂的に受け入れられました。

今回は西南戦争錦絵の中から、西郷星(さいごうぼし)に関連した「奇星之実説」という作品をご紹介します。

陸軍大将の官服を着た西郷隆盛が、威厳のある姿で画面に大きく描かれています。

画面の左上、西郷の目線の先には夜空に煌々と輝く星が描かれています。

この星は当時庶民から“西郷星”と呼ばれて親しまれたものです。

1877(明治10)年の8月、西南戦争も佳境に入り官軍側の勝利がほぼ確実となった頃、東南の空に赤みを帯びた色で煌々と輝く星が現れます。当時の人々は、突如として現れた奇星の存在に大変驚いたといいます。

実は奇星の正体は、この年の8月から11月にかけて地球に大接近した火星だったのですが、当時の庶民は火星の存在など知る由もありませんでした。

やがて、遠眼鏡(とおめがね)でこの星を覗くと、星の中に官服姿の西郷さんが見えるという噂が流れ、この星は西郷星と呼ばれるようになりました。この噂は大坂日報(8月3日付)や東京繪入新聞(8月11日付)などの新聞にも載ったことから瞬く間に全国へ広まり、夜になると何人もの人が物干し台や戸外に出て、星の中に西郷さんの姿を一目見ようと夜空を仰いだそうです。そして庶民は夜空にこの星を見つけると、西南戦争で敗れた西郷さんの死を悼み、各々に願い事をたてたそうです。

また、この騒動に便乗し、西郷星関連の錦絵が何枚も制作されました。

現存する作例を見る限り、西郷星を題材とした錦絵は、星の中に官服姿で座る西郷とそれを仰ぎ見て願い事をたてる群衆、という構図のものがほとんどです。

© The Trustees of the British Museum

梅堂国政「鹿児島各県西南珍聞第七号 俗称西郷星之図」

紙本木版多色刷 1877年(明治10)8月23日届 大英博物館所蔵

しかし今回紹介する「奇星之実説」は、画面の大部分を官服姿の西郷に割き、星は画面の左上に小さく描かれるのみです。また、民衆の姿なども描かれていません。この「奇星之実説」は、タイトルでもわかる通り、西郷星の正体に焦点をあてたもので、西郷星関連の錦絵では一線を画した作品と考えられます。

錦絵の釈文中には、「奇星の正体は15~17年周期で地球に大接近する火星である」という当時の東京大学教授B・ウィ・ウィータル氏の論説が載っています。

ウィータル氏の発表によって奇星の正体は火星であると判明しましたが、それでも尚、多くの庶民はこの星を西郷星と信じてやまず、この星に願い事をたてたそうです。それだけ庶民が西郷さんの事を敬愛していたということでしょう。

さて15~17年周期で地球に大接近する火星ですが、次に大接近するのはなんと来年の7月だそうです。この時は距離にして5759万kmまで近づくと考えられています。140年前の火星の最接近時の距離が5630万kmであったことから、ほぼ同じ大きさで見えると思われます。次の火星の大接近時には、当時の庶民と同じように西郷さんに思いを馳せてみてはどうでしょうか。

大内直輝

※西南戦争錦絵については現在鋭意研究中で美術館リニューアル後に展示する予定です。

左隻

左隻

寛永3年(1626年)の後水尾天皇の二条城行幸が描かれた、金色にきらめく豪華な屏風です。

屏風全体には、京都の町並みと周りの風景が描かれています。そしてその中段に一直線、左側の屏風には、二条城を出て後水尾天皇を迎えに御所をたずねる三代将軍家光の一行が、

右側の屏風には、御所を出て二条城に向かう後水尾天皇一行が、

見物する群衆や沿道警備の武士も一緒に臨場感豊かに描かれています。

おそらくこの屏風のどこかに登場していると思われる人物、土御門 泰重(つちみかど やすしげ)の日記に当時の様子を見てみましょう。

9月4日 晴れ 行幸の用意。身に付けるものや道具を点検した。今日太刀がとどいた。樋螺鈿蒔絵梨地(ひらでんまきえなしじ)だ。

9月5日 晴れ 中山元親(なかやまもとちか)のところへ行って場所を借りてきた。行幸を見物する人たちのためだ。夜になって雨が降り始めた。深夜には大雨になった。明日の行幸はどうなるのだろう。用意は大体終わった。夜12時頃就寝。

9月6日 日の出前まで大雨だったが、晴れてよかった。先発隊が出た。その後に中宮(天皇の妃)が出発した。将軍が迎えに参内した。鳳輦(天皇が乗る駕籠)を紫宸殿の庇によせ、鳳輦にお移りになられた。華やかなる行幸、民衆が群れをなした。(適宜抜粋して現代語に訳した)

実在の人物の日記を読んであらためて絵を眺めると、絵空事のようだった屏風絵が、記録映像のように現実感を伴って見えてきます。

この日の高揚した様子を再現するのに、画家が苦心したのは京都の市街や名所、1300人以上の人々を描き込む労力だけではありません。左側の屏風は堀川沿いを北に向かう行列を、

右側の屏風は堀川へ向けて西に向かう行列を描いていて、

左右の屏風を直角になるように並べると、堀川の橋で曲がる列が立体的に正しく再現されるように工夫されているのです。

徳川家康が戦国時代に区切りを告げた後、二代将軍秀忠は娘の和子(まさこ)を後水尾天皇に入内させ、天皇家と姻戚関係になります。その後将軍職を家光に譲り穏便に世代交代を済ませ、次に天皇を徳川の城、二条城に招いて歓待したのです。天皇家と徳川家の和平を決定的に内外に示したこの二条城行幸によって、完全に戦国の世に終わりを告げることができたのかもしれません。そのような観点からは、この屏風はとても記念碑的な作品として輝いていますし、また、この屏風は藤堂家伝来と言われていて、徳川和子入内の立て役者であり、後水尾天皇を迎えるための二条城改修工事の基本設計を担当した藤堂高虎との関係性にも興味がつきません。

なお この原稿は当館の季刊誌『プロムナード』Vol.22 2017年夏号に掲載されています

さち

青木隆幸