みなさんこんにちは、ご無沙汰いたしております。ご無沙汰するつもりもなかったのですが、意外にも時は過ぎ、季節はもう秋。食欲の秋、読書の秋などいろいろ言われる季節ですが、皆様にとってはどんな秋でしょうか。ちなみに私は「これ」と特に言えるようなことは何もなく、四季を通じ変わらない生活を送っています。

さて、8月3日に始まり現在開催中の「美術の森でバードウォッチング」ですが、早いものでもう残り3週間となりました。まだご覧になっていないかた、ぜひ足をお運びいただければと存じます。

今回は、「第4章 きれいな鳥、かわいい鳥」で展示中の、石崎光瑤《春晝》(はるひる)をご紹介します。

石崎光瑤《春晝》1914年(大正3) 第8回文展出品(右)

石崎光瑤《春晝》1914年(大正3) 第8回文展出品(右)

(左)

(左)

石崎光瑤(1884~1947)は、富山県の現在の南砺市に生まれました。はじめは東京の琳派の画家・山本光一に師事、やがて竹内栖鳳に師事しました。

光瑤は、日本画の世界では、花鳥の名手として知られます。それ以外にも、登山家としての顔もあり、民間人としては初めて剣岳の登頂に成功、またインドを旅行してヒマラヤ山脈にも登っています。

私が石崎光瑤を知った最初の作品は1918年(大正7)に描かれた《熱国妍春》(京都国立近代美術館蔵)で、これはインドからの帰国後に描いた作品なのですが、六曲一双の大きな画面全体に生い茂る草花、その中を飛ぶ日本画ではあまり見ない白い長い尾の異国の鳥、一言で言うとパワーがあって、「こんな画家がいたのか~」と驚いたのを覚えています。

さて当館の《春晝》は、インドを描いた作品のような派手さはないものの、さすが花鳥画の名手というような、見ごたえのある作品です。

描かれているのは、枝垂れ柳の木の下で思い思いに過ごしているマナヅルたち。

マナヅルは体長120~153センチとありますから、結構大きいですね。この作品に描かれているのはほぼ等身大と言えるでしょう。この屏風を展示したときに学芸が口々に「ツルって大きいな…」「結構迫力あるな…」とザワザワしたんですよね。

春の日のやわらかい光の中、マナヅルが寝ていたり、歩いていたり…いろいろな動きをしています。私個人としては右の画面、枝垂れ柳の下で目を閉じているマナヅルの、目の表情が好きです。

本作品のすばらしさは、そのさまざまな形態の鳥を写実的に破綻なくとらえて描き出していること、そしてそれを表現する線の美しさかなと私は思っています。太い、細いという変化(肥痩)のある線で、マナヅルの体のボリュームが現れているのです。だから「迫力あるな…」なんて感想が出てくるのかもしれませんね。

けれど、その一方で色彩などは控えめで落ち着いており、のどかな春の日を感じさせます。今回よくよく見てみますと、柳の花の部分にだけ、絵の具の盛り上げがありました。柳の葉に埋もれてしまいそうな小さな花ですが、よく見てみると、しっかり主張してきます。

私は動物の中でも鳥が特に好きなのですが、今回は鳥をテーマにした展示ということで、そんな鳥好きの目から見ても「これは鳥の魅力が溢れているね!」という作品を展示しましたが(もちろんそれだけではないですよ)、この屏風は特にそれを感じる作品です。ツルやサギなどの大きめの鳥は、背中や首のラインが美しいのですが、それが画家の筆により、さらに引き立っている、と思います。

さて、では長くなってきたので今回はこのあたりで失礼いたします。

次は意外なほど好評をいただいている第2章の「物語の中の鳥」の作品をご紹介したいです。

森下麻衣子

秋晴れの青い空に、モミジやイチョウの紅や黄色のコントラストを眺めれば、

秋晴れの青い空に、モミジやイチョウの紅や黄色のコントラストを眺めれば、 59.橋本関雪 《海鶴蟠桃図》 絹本着色 1幅 大正~昭和時代

59.橋本関雪 《海鶴蟠桃図》 絹本着色 1幅 大正~昭和時代

2019年9月23日 8:40撮影

2019年9月23日 8:40撮影

38.小原古邨 《花鳥三点続》 紙本木版多色刷り 明治時代

38.小原古邨 《花鳥三点続》 紙本木版多色刷り 明治時代 23.小原古邨 《山桜に鳩》 紙本木版多色刷り 明治時代

23.小原古邨 《山桜に鳩》 紙本木版多色刷り 明治時代 31.小原古邨 《五匹の雛》 紙本木版多色刷り 明治時代

31.小原古邨 《五匹の雛》 紙本木版多色刷り 明治時代

13.小原古邨 《紅梅に鴬》 紙本木版多色刷り 明治時代

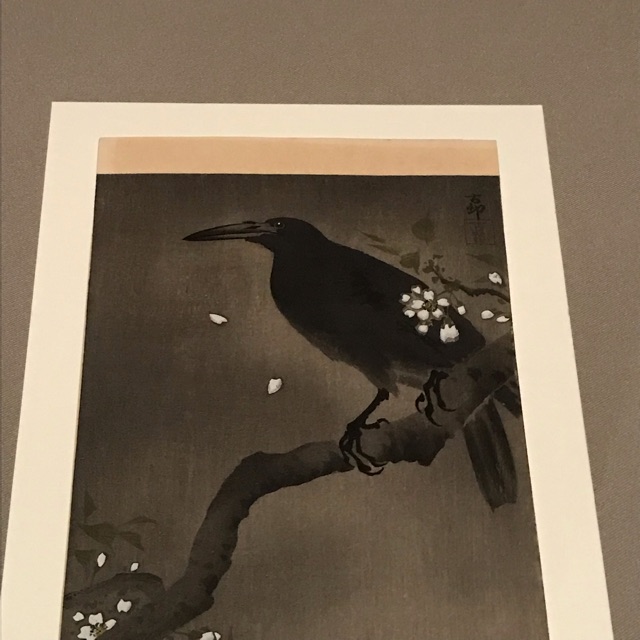

13.小原古邨 《紅梅に鴬》 紙本木版多色刷り 明治時代 38.小原古邨 《山桜に烏》 紙本木版多色刷り 明治時代

38.小原古邨 《山桜に烏》 紙本木版多色刷り 明治時代

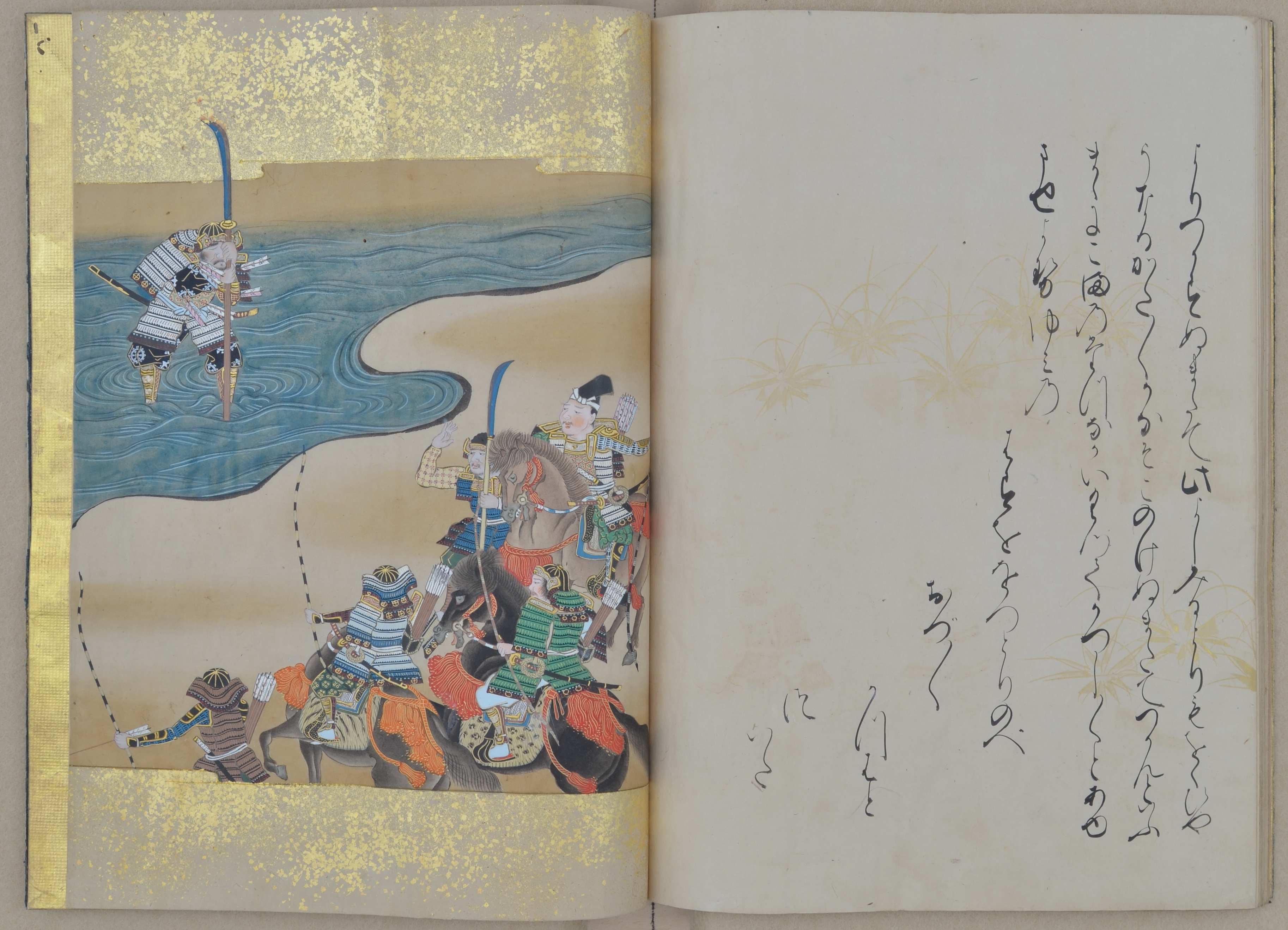

そして後半は、大奮闘の後、立ったまま死を遂げる弁慶の立ち往生の場面を展示します。

そして後半は、大奮闘の後、立ったまま死を遂げる弁慶の立ち往生の場面を展示します。

A.N

A.N