では、実際に私が見つけてきた資料等を見ていただきたいと思います。

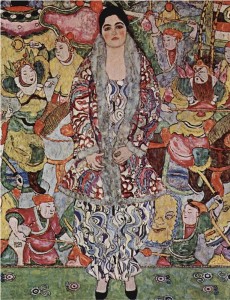

左が歴彩館にてコピーさせていただいた、高島屋『現代名家風俗画集』の翠嶂のページ。右が当館所蔵の《女役者》。

比較してみると本当によく似ているのですが、決定的に違うのが、背景の幕の紋、そして印章(落款、つまり署名のところに押されている印鑑)です。まったく別の作品です。お恥ずかしながら、最初この図録を手にしたときは完全に「おお一緒だ一緒だ」と思っており、「あれっ…え…うそ…違う…?」と気づくまでに3~4日かかりました。思い込みとはかように怖いものです。落丁に気づいたとき以上の驚きが私を包みました。こちらもお察しいただければ幸いです。

では当館の作品はニセモノなのか?という疑問がわいてきてしまいますが、近代の日本画の世界では展覧会に出したものを画家自身がコピーすることは結構多く見られます。例えば当館所蔵の北野恒富の《阿波踊り》、榊原紫峰の《獅子》なども展覧会に出したものを縮小して描いたものです。おそらく、求めに応じて描いたのでしょう。

驚愕の発見の日から自分を納得させること数ヶ月、先日また別の資料を手にすることができました。西山翠嶂が自ら3年かけて発行した『翠嶂作品集』(西山翠嶂著、瑠璃社、大正10(1921)年)です。

左は、《翠嶂作品集》に収録されていた女役者(木版)です。こちらは幕の紋も印鑑の形もほぼ一致。色や紋の微妙な部分が違うのは、木版で完全なコピーではないことが原因です。違う紋を背負う2つの《女役者》が翠嶂の手によって描かれたことは間違いないと、資料でも証明されました。

この《翠嶂作品集》は、帝展出品作などの力作を収録していることから、こちらの《女役者》も、翠嶂にとってまずまずの自信作だったと見られます。なんとなく一安心。

さて、では、描かれた女役者とはいったい誰なのか。この疑問も現在まだ回答が出ておりません。はじめ私は、紋があるということは、特定の誰であるか当時見る人が見ればわかったのだろうと想像していました。しかし2作品でまったく紋を変えてしまったという事実がここで判明しました。誰であるのかは問題ではなかったということになるのでしょうか。もう少し、演劇史のほうを調べる必要があるかもしれません。

結局、わかったことは以下の2点。

1つめは、翠嶂は高島屋の展覧会に出品したものと、『翠嶂作品集』に掲載したもの、少なくとも2つの《女役者》を描いたということ。

そして2つめは、当館の作品は『翠嶂作品集』に掲載された《女役者》であること。

調べていくうちにかえって疑問点も増えました。でも研究や調査とは、きっとそんなもの。簡単にはいかないということを改めて思い知らされました。

このように学芸員の喜び悲しみを織り交ぜて調査中の翠嶂作品は、2018年の秋に西山翠嶂展の中でご紹介する予定です。ご興味を持っていただけますと大変うれしく存じます。

主要参考文献

高木多喜男「西山翠嶂の人と画業に関する基礎調査(年譜私案)」『京都文化博物館紀要 朱雀』第5集、1992年

『現代名家風俗画集』、高島屋飯田呉服貿易店 発行、1912年

西山翠嶂『翠嶂作品集』、瑠璃社 発行、1921年

『京都府百年の年表 8 美術工芸編』京都府立総合資料館 編、京都府 発行、1970年

※本記事での図版の掲載にあたり、京都府立京都学・歴彩館様と高島屋史料館様にご協力をいただきました。感謝申し上げます。

森下麻衣子

右隻

右隻 左隻

左隻

顔

顔 体

体

三井寺

三井寺 松風村雨

松風村雨豆国」-赤松-円心-則村-UMAM-300x232.jpg)

《楊家将八虎闖幽州》双和

《楊家将八虎闖幽州》双和