二十四孝図展、後期展示開催中です。

二十四孝図展では、室町時代から桃山時代にかけての狩野派によって描かれた大画面の二十四孝図の優品をご覧いただけます。今回のブログでは、その中でも後期(4/8~5/6)より展示している福岡市博物館所蔵の狩野永徳《二十四孝図屏風》をご紹介したいと思います。

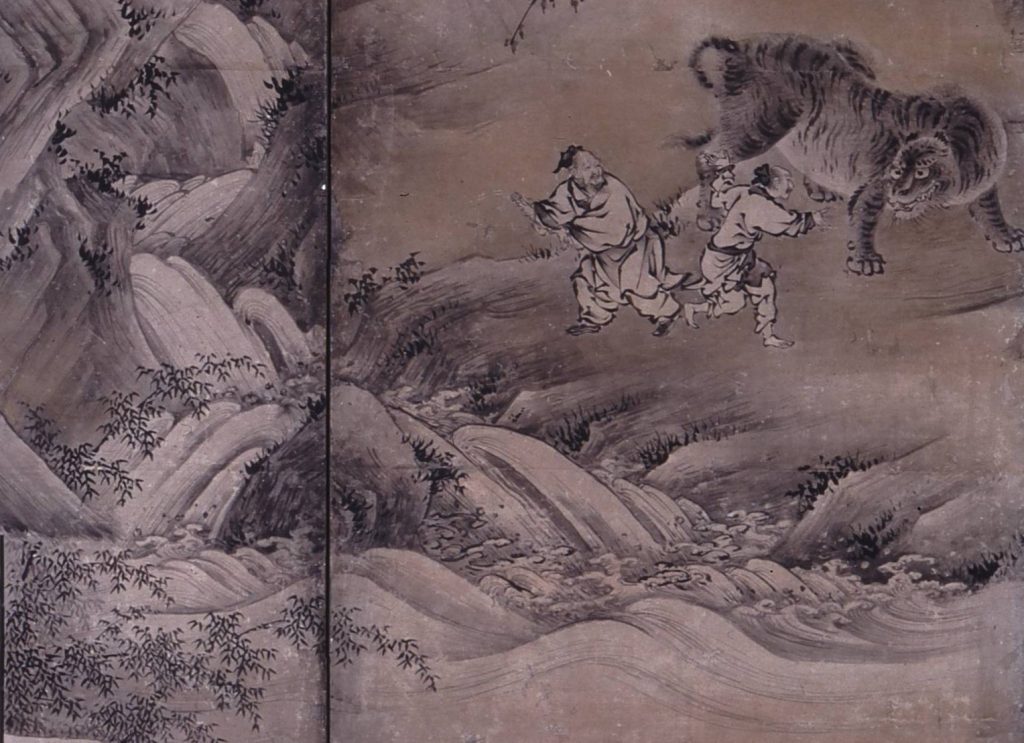

狩野派の4代目当主・狩野永徳(かのうえいとく、1543~90)による《二十四孝図屏風》六曲一双には、水墨技法によって描かれた連続する山水空間の中に、二十四孝の孝子たちが一扇ごとにそれぞれ配され、12の場面が表されています。

画面の上部にはそれぞれの孝子について詠まれた漢詩が色紙型に書き付けられ、貼られています。これらの漢詩は、当時二十四孝を日本で解釈し取り入れていく上で中心的存在であった、禅宗の高僧によるものです。これらの漢詩をまとめた詩文集から、本作はもともと二双の屏風で、24場面描かれていたと考えられています。

狩野派は室町時代に始まる絵師の一大流派で、足利将軍家や時の権力者、有力貴族や寺社からの依頼を受け、屏風絵や襖絵などの大画面から、絵巻物や扇面画などの小画面まで多くの作品を工房制作によって手がけました。狩野派は江戸時代以降も続き、徳川将軍家や大名の御用も務めています。

永徳は20代半ばから父・松栄(しょうえい、1519~92)とともに狩野派を率いて多くの画事を務めました。特に織田信長、豊臣秀吉に仕え、安土城や大坂城、聚楽第などに桃山時代の主要な障壁画を次々と手掛け、天下人好みの豪壮華麗な作品を制作したことで知られています。

本作は画面上部の漢詩が詠まれた時期や永徳の画風の比較などから、永徳が20代半ば頃の作と考えられています。それはちょうど、狩野派内の大きな仕事を任され始めた頃と考えられます。樹木の枝や岩の表現や、水しぶきを上げる川の勢いを表した力強い筆遣いはエネルギッシュで、そこには永徳個人の若々しさもまた表れていると言えるでしょう。

室町時代 福岡市博物館蔵 展示期間4/8~5/6

水墨表現ならではの、スピード感あふれる筆遣いと墨の濃淡による表現の妙を味わっていただきたい作品です。同じく水墨技法による、洛東遺芳館所蔵の父・松栄による《二十四孝図屏風》(後期は左隻のみ展示)と画風の違いを比較してご覧いただくと、よりお楽しみいただけると思います。この機会に是非ご覧ください。

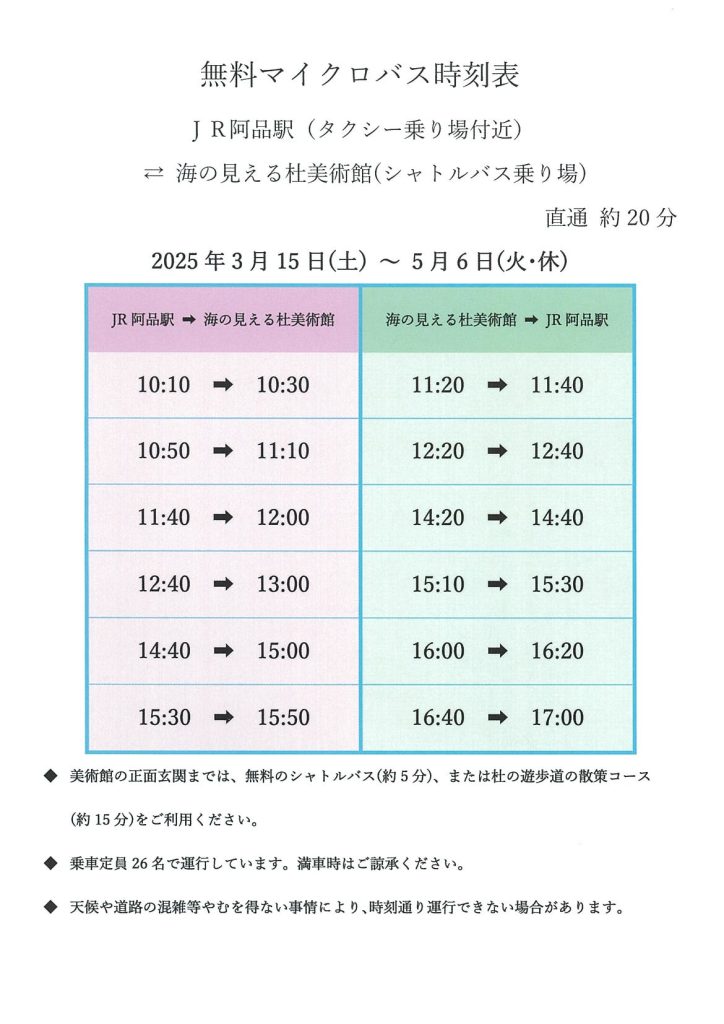

二十四孝図展の開催期間中、JR阿品駅から当館への無料のシャトルバスを運行しています。お気軽にご利用ください。

中島紀子