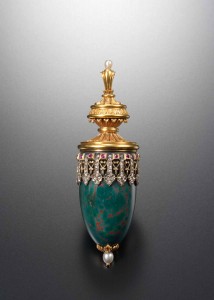

「香水瓶の至宝 ~祈りとメッセージ~」展

2018年3月17日(土)から 開催です。

海の見える杜美術館の香水瓶コレクションから、選りすぐりの名品を展観いたします。香りと人類の歩んできた重厚かつきらびやかな歴史をご覧ください。

この作品の、高さは9cm。素材は金です。

インスタグラムはこちら Instagram

ユーチューブはこちら YouTube

うみひこ

当館の主要なコレクションである西南戦争錦絵の中から、薩摩軍兵士の妻子などで構成される女子隊が活躍する錦絵をご紹介します。

西南戦争は、明治10年(1877)に起きた西郷隆盛を首領とした薩摩軍(薩軍)と政府軍(官軍)との間の大規模な内乱で、日本最後の内戦と言われています。その戦況は、当時の新聞や新聞記事をもとに制作された錦絵を通してリアルタイムに庶民へと伝えられました。やがて記者が従軍するようになり西南戦争の新聞報道が過熱すると、錦絵の人気も高まりました。それとともに錦絵の中にも繰り返し登場する題材が出てくるようになります。今回ご紹介する女子隊を描いた錦絵(以下女子隊図)もその一つです。

当時の新聞には、薩軍の婦女子が薙刀を携えて戦地に奔走したこと(『郵便報知新聞』明治10年3月29日付)や、女性兵士の数は1000人ほどに及び、その中には西郷隆盛の妻娘もいたこと(『東京曙新聞』明治10年4月4日付)など、女子隊に関する記事が散見されますが、歴史的な裏付けはなくその存在は史実とはみなされていません(1)。それでも多くの浮世絵師が、これらの新聞の報道記事をもとに、自身の想像を加えた虚構の女子隊の姿を錦絵に描きました。

女子隊がいつごろから錦絵の中に登場したかは定かではありませんが、当館所蔵の錦絵の中で登場が最も早いものは、真匠銀光(しんしょうぎんこう)画《鹿児島新聞 木葉嶽(このはだけ)戦火之図》で明治10年4月11日の届です。

真匠銀光画《鹿児島新聞 木葉嶽戦火之図》明治10年4月11日御届 出版人小森宗次郎

画面の右下には官軍と薩摩軍の激戦の模様が描かれ、画面の左上、八重桜が咲き乱れる小高い丘には女子隊の姿が描かれています。女性は色とりどりの着物を身にまとい、頭には白の鉢巻をし、肩に襷(たすき)をかけ、手には薙刀(なぎなた)を持っています。この白の鉢巻、襷(紅色が多い)、薙刀(または小刀)という姿は、絵師に関係なく多くの作品に共通しています。詞書には「夫に劣らぬ暴徒の激戦」や「女隊は必死に奔走なし」など女子隊の奮戦の模様が書かれています。

女子隊図は数多く制作され、戦争の終結まで書き続けられたことから、西南戦争錦絵の人気の題材であったと考えられます。

当館にも女子隊図が28点あります。絵の内容は、女性が集結している場面や奮戦する場面、夫や子の仇討ちをする場面など様々です。絵師をみると、月岡芳年(つきおかよしとし)や永嶋孟斎(ながしまもうさい)、楊洲周延(ようしゅうちかのぶ)など多くの浮世絵師が絵を手がけていますが、中でも明治期を代表する美人画の名手であった楊洲周延の作品は、当館所蔵の女子隊図の中で最も多く、20点あります。ここでは楊洲周延の作品の中でも、女性の立ち振る舞いや、着物や薙刀の色の鮮やかさなどが特に大胆で華やかな2作品をご紹介します。

楊洲周延画《鹿児島征討紀聞》明治10年6月2日御届 出版人鈴木記

この錦絵では、詞書に「薩摩そだちの女武者」とある5人の女性が、官軍と船上で戦う様子が描かれており、左手後方では西郷隆盛や池上四郎(いけがみしろう)、淵辺高照(ふちべたかてる)など薩軍の兵士らが戦いの様子を窺っています。花や紅葉柄の着物をまとった3人の女性にはそれぞれ「越野柳」(こしのやなぎ)・「筋梨おさつ」(すじなしおさつ)・「円出おと子」(まるでおとこ)といった洒落をきかせた名前が付けられています。中でも画面中央の女性(円出おと子)は、船の縁に右足をかけ薙刀大きく振りかぶる派手な立ち回りで画面からは躍動感が伝わってきます。

楊洲周延画《鹿児島戦争記聞》明治10年6月11日御届 出版人木曽直次郎

こちらも女子隊と官軍との戦いの場面です。手前では3人の「勇婦」が奮戦し、後方では西郷をはじめとする薩軍が官軍と戦っています。

画面中央の馬に乗り、手に薙刀を持つ女性は、画面右の官兵と対峙しており、当時錦絵で人気の高かった一騎打ちの構図となっています。また、画面左の官兵に首を掴まれている女性には「古野手花世」(このてはなせ)と語呂合わせの名前が付けられています。画面全体に咲き乱れる山つつじの赤、女性の着物や周囲を流れる川の青は、暗い背景と地面の茶色の中で一層際立っています。

女性を手前に大きく描き、西郷をはじめとする薩軍を画面の後方に小さく配する構図は周延の他の女子隊図にも見られ、周延の女子隊図の特徴といえます。

女子隊図の人気の理由については、現在のところ詳しいことはわかっていませんが、美人画としての需要の他にも、かわら版で好評だった女性の仇討ちを取り入れたこと(2)や、女性が奮戦する姿を描いたことは、当時の大衆に受け、女子隊図の人気につながったのかもしれません。

大内直輝

※西南戦争錦絵については以前のブログでも紹介しています。

西南戦争錦絵「奇星之実説」 https://www.umam.jp/blog/?m=201707

西南戦争錦絵「西南雲晴朝東風役者絵」 https://www.umam.jp/blog/?p=7636

(1) 大庭卓也・生住昌大『西南戦争 -報道とその広がり-』 P.10-12 久留米大学文学部 2014年

(2) 東京大学デジタルミュージアム『ニュースの誕生 かわら版と新聞錦絵の情報世界』

http://umdb.um.u-tokyo.ac.jp/DPastExh/Publish_db/1999news/index.html

(2017年11月16日閲覧)

杜の遊歩道が紅葉しています

もりひこ

「香水瓶の至宝 ~祈りとメッセージ~」展

2018年3月17日(土)から 開催です。

海の見える杜美術館の香水瓶コレクションから、選りすぐりの名品を展観いたします。香りと人類の歩んできた重厚かつきらびやかな歴史をご覧ください。

インスタグラムはこちら Instagram

ユーチューブはこちら YouTube

うみひこ

歌川広重の浮世絵の連作『東海道五十三次』は、制作当時からとても人気があり、世界的に有名ないわゆる保永堂版をはじめとして、たくさんのシリーズが作られました。その種類は30種類を超え、中にはいまだに全容が確認できない『東海道五十三次』もあります。三井高陽氏が「広重の絵封筒」(『浮世絵芸術』27号、1970年11月)のなかで、五十三次揃っていたかどうかわかりませんが、と断りつつ示された「五十三次 吉原」封筒もその一つでした。

「五十三次 吉原」

三井高陽「広重の絵封筒」『浮世絵芸術』27号、1970年11月より転載

当館に、歌川広重の東海道五十三次の封筒の貼交ぜ帖が所蔵されていて、この中に、三井高陽氏が示された「五十三次 吉原」が含まれていました。

貼交ぜ帖に添付されている封筒は順に次の通りです。(文末画像参照)

東海道五十三次封筒 一立齋 廣重筆

日本橋

品川

川崎

神奈川

程か谷

戸塚

藤澤

五十三次 封筒 立斎筆

平塚

大礒

小田原

箱根

三嶋

沼津

原

東海道五十三次 続画封筒 一立斎中はし□ぐ 丸喜軒□

吉原

蒲原

中居

興津

江尻

府中

鞠子

五十三次封筒 立斎筆

岡部

藤枝

嶋田

金谷

日阪

懸川

袋井

五十三次 封筒 立斎筆

見付

浜松

舞阪

荒井

白須賀

二川

吉田

五十三次続画封筒 廣重筆

御油

赤坂

藤川

岡崎

池鯉鮒

鳴海

宮

桑名

四日市

石薬師

庄野

立斎筆 五十三次封筒 東海道

亀山

関

坂の下

土山

石部

水口

草津

大津

京

淀川

これで広重の東海道五十三次封筒の全容が明らかになったかと期待したのですが、東海道を描いた封筒が、はじめ7枚ずつなのに、最後は11枚、10枚と添付されていることや、水口宿、石部宿の順序が逆になっていることが気になります。この貼交ぜ帖は発行された当時の状況を正しく反映していない可能性があることを慎重に考慮しなくてはならないようです。

しかし、揃っているのかわからないとされていた歌川広重の東海道五十三次封筒について、いろいろなことが明らかになりました。東海道五十三次の封筒は間違いなく発行されていたという事実。表題と広重の落款が入った封筒を入れるための包みと思われるものが少なくとも7種類はあること。その包みの1枚に丸喜軒と記されていること。各地の名産名勝を縦長の画面に配していること。色彩を淡くおさえ、中央には宛名を書くための空間を配慮するほか、随所に封筒ならではの工夫を凝らしたデザインになっていること。そして落款の書体から制作が広重晩年の1853年頃と推定されることなどです。

以上のことから、歌川広重の東海道五十三次封筒は、1853年頃、丸喜軒という版元で、東海道の53宿と起点の日本橋、終点の京、そして淀川を加えた56枚が企画され、8枚セットにして7回(※1)に分けて順次販売、あるいは配布された(※2)のではないかと考えてみました。

さち

青木隆幸

※1 ほかに封筒の包みがもう一つ存在していた場合は7枚セットにして8回になる

※2 先の「広重の絵封筒」のなかで、筆者の先祖の話として、財閥の三井家では昔、東京は榛原(はいばら)、京都は金光堂(きんかどう)というところで封筒を特別に誂えたことが記されており、私製の配布物の可能性を排除できない

海の見える杜美術館蔵 歌川広重 東海道五十三次封筒

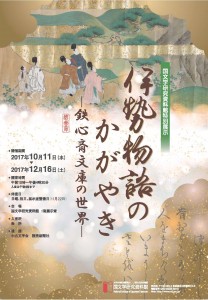

東京・立川にある国文学研究資料館で「伊勢物語のかがやき-鉄心斎文庫の世界-」展が開催されています。鉄心斎文庫というのは、三和テッキ株式会社社長であった故芦澤新二氏が、夫人の美佐子氏とともに40年をかけて収集した、世界に類をみない『伊勢物語』のコレクションです。去年国文学研究資料館に1000点を超えるこのコレクションが寄贈され、そのお披露目を兼ねた展覧会です。本コレクションの研究グループに参加させていただいているご縁で、オープニングと内覧会にお邪魔してきました。

古典というと、それを描いた絵画も含めて、なんだかとっつきにくく思えるものですが、この展覧会をご覧になれば、『伊勢物語』と、この物語を平安時代以来様々な形で愛してきた昔の人々を、もっと身近に感じることができるのではないでしょうか。

今回の展示では、鉄心斎文庫の中から優品が選ばれ、鎌倉時代の写本(手で写した本)から、江戸時代の版本(版木から印刷した本)に至るまで、様々な形態の『伊勢物語』の書籍と、屏風や絵巻などの絵画作品があわせて80点ほど展示されています。『伊勢物語』は平安時代・10世紀に成立して以来、物語として楽しまれる一方で、鎌倉時代以降は熱心な研究の対象となり、多種多様な注釈書も作られました。室町時代には絵巻、絵本、屏風などの絵画作例が増え、貴族だけでなく、武士や新興の富裕な町人たちが王朝の恋愛物語に夢中になった様子がうかがえます。江戸時代になると、版本という複製メディアの登場により、『伊勢物語』はあっという間に庶民達の間で大人気となり、ベストセラーになります。「むかし男」ならぬ「おかし男」が登場する『仁勢物語』というパロディ作品や、あるいは西川祐信などの人気浮世絵師が平安貴族の業平やその恋人たちを当世風の江戸の美男美女の姿に描いた本が刊行されるなど、江戸の人たちが気楽に、自由に、古典を自分たちの娯楽にしてしまう様子は大変愉快で、興味が尽きません。江戸の人たちのように、気楽に古典文学に親しみたいものだなあと思った次第です。

国文学研究資料館は、その名のとおり日本の文学に関わる資料収集、調査研究を行っている施設で、貴重書を含む国文学に関連する膨大な資料を閲覧できます(ちなみにお隣には南極の氷や隕石に触れる国立極地研究所南極・北極科学館があり、こちらもおすすめです)。近くには昭和記念公園などもあり、秋の行楽にお時間があればぜひお出かけください。

「伊勢物語のかがやき-鉄心斎文庫の世界-」

会場:国文学研究資料館 1階 展示室

開催日:2017年10月11日(水)〜12月16日(土)

休室日:日曜日・祝日、展示室整備日(11月22日)

開室時間:午前10時〜午後4時30分(入場は午後4時まで)

入場無料

http://www.nijl.ac.jp/pages/event/exhibition/2017/isemonogatari.html

谷川ゆき

リニューアルオープン記念展示「香水瓶の至宝 ~祈りとメッセージ~」開催に向けて、香水瓶の撮影をしました。

カメラマンは、エス・アンド・ティフォトの尾見 重治さんと大塚 敏幸さんです。

うみひこ もカメラマンとして美術品撮影をするのですが、立体物の経験は浅いので、香水瓶の撮影はいつもこのお二人にお願いをしています。すごくきれいに撮影してくれます。これから制作する図録『香水瓶の至宝』に写真が掲載されますのでご期待ください!(うみひこが撮影した香水瓶も少しだけ入ってます)

うみひこ

リニューアルオープン記念 企画展覧会情報

名 称:香水瓶の至宝 ~祈りとメッセージ~

期 間:2018年3月17日(土) ~ 7月8日(日)

休 館 日:月曜日 ※4/30(月祝)は開館

開館時間:10:00-17:00 (入館は16:30まで)

入 館 料:一般 \1,000 高•大学生 \500(要学生証提示) 中学生以下無料

※障がい者手帳などをお持ちの方は半額。介添えの方は1名無料。

20名以上の団体は各200円引き