当館の主要コレクションの一つである西南戦争錦絵の中から、西南戦争に取材した歌舞伎の舞台を錦絵「西南雲晴朝東風役者絵」(おきげのくもはらうあさごちやくしゃえ)をご紹介します。

西南戦争は、明治10年(1877)年に起きた西郷隆盛を首領とした薩摩軍兵士(薩軍)と政府軍(官軍)との間の大規模な内乱で、日本最後の内戦と言われています。その戦況は、当時の絵入り新聞や錦絵を通してリアルタイムに庶民へと伝えられました。新聞や錦絵は戦況の速報だけでなく、西南戦争の登場人物にスポットを当てた記事なども取り扱ったため、西郷隆盛のみならず、薩軍の重要人物であった桐野利秋や篠原国幹、村田新八や池上四郎、官軍の野津道貫・鎮雄の野津兄弟などは知名度を上げ、庶民の人気を得ました。戦争が終結し、戦況の速報としての錦絵の役目は終わりましたが、錦絵の出版自体はそれ以降も続き、子供の教育用の玩具絵(おもちゃえ)や、今回ご紹介する歌舞伎の役者絵などが出版されました。

西南戦争は明治10年9月24日に西郷の自決で終戦となりましたが、年が明けるとすぐにそれを題材に歌舞伎がいくつか上演され、その中でも明治11年2月、東京・新富座の『西南雲晴朝東風』は最大のヒットになりました。この劇の作者は幕末から明治時代にかけて活躍した河竹黙阿弥で、当時出版された新聞や錦絵、関係者への取材をもとに制作され、全7幕16場が薩軍視点で構成されています。(1)

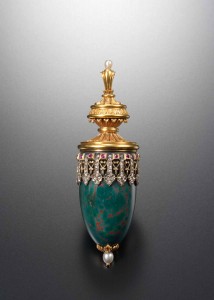

役者は九代目市川団十郎や五代目尾上菊五郎らが出演しました。「西南雲晴朝東風役者絵」は、この歌舞伎を錦絵にしたもので、当時の役者絵の名手・豊原国周とその弟子楊洲周延によって制作されました。

豊原国周筆「吉次越蓑原討死之場」 大判錦絵三枚続 明治11(1878)年3月届出

上は『西南雲晴朝東風』第3幕の、西南戦争最大の激戦、田原坂・吉次峠の戦い(明治10年3月1日~3月31日)の「吉次越蓑原討死之場」です。この場面は劇中において最大の見せ場であり、砲撃の特殊効果に花火を、音響効果にラッパを用いて戦場の迫力を再現したことから大きな評判となりました。(2)

馬に乗り右手にサーベルを持った薩軍の蓑原国元が、敗走する味方を鼓舞しながら敵陣へと進みますが、官軍の流れ弾に当たり斃(たお)れます。銃弾を受けた簑原の胸からは血が流れ、傍らにいる薩軍の武上四郎は突然の出来事に驚いた様子です。画面右上の短冊から、簑原を五世尾上菊五郎が、武上を中村宗十郎が演じていたことがわかります。

蓑原国元、武上四郎は、それぞれ史実における篠原国幹、池上四郎のことですが、実名から微妙に改変されているのは、歌舞伎や人形浄瑠璃で実在する人物を扱うときは、時局に触れぬよう、名前や時代を変えてごまかしながら扱うのが通例とされていたためです。(3)

篠原国幹は薩軍の副司令格としてこの戦いに臨んでおり、その死は、西南戦争序盤においては最大のニュースでした。

豊原国周筆「日向西條陣営の場」 大判錦絵三枚続 明治11(1878)年届出

こちらは、第7幕の戦争終盤の薩軍本営の場面です。各地から召集された少年兵に対し市川団十郎扮する西條高盛(史実では西郷隆盛)が国に帰るように説得しますが、少年の一人が、両親のいない自分だけでも一緒に戦いたいと願い出て、その姿に皆が涙します。この場面は、『西南雲晴朝東風』終盤の泣かせどころとなっています。

史実では薩軍の兵の召集は、田原坂の戦いで敗れ、敗色が濃厚となって以降、子供から老人まで及ぶようになったといいますが、官軍の兵であった喜多平四郎の手記によると、少年を兵として招集したことを知った西郷隆盛は激怒したといいます。(4)

西南戦争錦絵は、その画題の多くが戦況の速報ですが、今回ご紹介した歌舞伎の役者絵のように娯楽としての側面を持っているものも少なくなく、広く大衆に受け入れられていました。今後も定期的に西南戦争錦絵について紹介していきたいと思います。

大内直輝

※西南戦争錦絵については現在鋭意研究中で美術館リニューアル後に展示する予定です。

(1) 埋忠美沙「西南戦争における報道メディアとしての歌舞伎 -日清戦争と対比して-」(『演劇学論集 日本演劇学会紀要 62集』収載) P.19-20 日本演劇学会 2016年

(2) 同前 P.24-28

(3) 大庭卓也・生住昌大『西南戦争 -報道とその広がり-』 P.69 久留米大学文学部 2014年

(4) 前掲「西南戦争における報道メディアとしての歌舞伎 -日清戦争と対比して-」 P20-22

の花-1-300x200.jpg)

の花-3-300x200.jpg)

の花-2-300x200.jpg)

の装飾花-1-300x200.jpg)

の装飾花-2-300x200.jpg)

の装飾花-3-300x200.jpg)

の花が咲いていました-3-300x200.jpg)

の花が咲いていました-2-300x200.jpg)

の花が咲いていました-1-300x200.jpg)

の花と種-1-300x200.jpg)

の花と種-2-300x200.jpg)

の花と種-3-300x200.jpg)