8月も下旬。いよいよ夏の終わりが近づいてきましたが、ここ広島では宮島の花火大会などまだ夏のイベントが残っています。気温もしばらく30度をこえる日々が続きそうですね。

夏と言えば、山や海に降り注ぐ輝く太陽の季節、というイメージですが、日中の暑さが落ち着く夜の風情もいいものです。今日は夏の夜の物憂い情景を描いた一場面を、当館の物語絵画コレクションの中から紹介します。

『伊勢物語』は平安時代10世紀に成立したと思われる歌物語(和歌を軸とした物語)で、実在した貴族、在原業平(825〜80)をモデルとする「男」の元服から死までの人生を、125の短編で編んだものです。早い時期から絵に描いて楽しまれたようで、11世紀初頭に成立した『源氏物語』の「絵合」・「総角」帖には、『伊勢物語』の絵画を鑑賞するエピソードが見られます。以来、絵巻物から浮世絵に至るまで、『源氏物語』と並んで日本で最も頻繁に絵画化されてきた物語といえるでしょう。

当館には『伊勢物語』を描いた作品が3点あります。今回ご紹介するのは、《伊勢物語画帖》の一場面です。

《伊勢物語画帖》 2帖 18図のうち 17世紀 紙本着色 海の見える杜美術館蔵

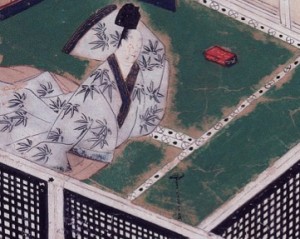

絵をじっくり見てみましょう。水流のある庭に面した室内に、男が一人、水辺の景を描いた水墨画の屏風を背にして、くつろいだ姿で腕を枕に横になっています。畳の上には赤い枕が、画面手前、男の前には燈台がおかれています。男の視線に導かれて、あげた御簾の向こうの庭に目をやると、水流にかかったすやり霞の上に蛍の群れが点々と描かれています(注)。

御簾、庭の水流、蛍

この場面は『伊勢物語』第45段「ゆく蛍」を描いたものです。短い段ですので、物語と絵を一緒に鑑賞してみましょう。

むかし、おとこ有りけり。人のむすめのかしづく、いかでこのおとこに物いはむと思ひけり。うち出でむことかたくやありけむ、物病みになりて死ぬべき時に、「かくこそ思ひしか」といひけるを、親ききつけて、泣く泣く告げたりければ、まどひ来たりけれど死にければ、つれづれとこもり居りけり。時は水無月のつごもり、いと暑きころをひに、夜ゐは遊びをりて、夜ふけて、やゝ涼しき風吹きけり。蛍たかく飛びあがる。このおとこ、見臥せりて、

ゆく蛍雲のうへまでいぬべくは秋風ふくと雁につげこせ

暮れがたき夏の日ぐらしながむればそのこととなく物ぞ悲しき

『竹取物語 伊勢物語 大和物語(日本古典文学大系9)』(岩波書店、1957年)より。表記はブログ用に適宜変更しました。

現代語に訳すとこんな感じです。

むかしある男がいた。大切に育てられてきたひとりの娘がこの男に恋をした。男と一緒になりたいと願うがその思いを口に出せないまま恋わずらいし、死の床についてしまった。娘の気持ちを聞いた親が泣く泣くこのことを知らせたところ、男はあわてて駆けつけたが、娘はすでに亡くなった後であった。男はそのまま喪に籠もった。時は水無月(旧暦の6月)末、とても暑い時期だった。宵には亡くなった女を慰めるために管弦を奏した。夜がふけると涼しい風が吹いてきた。蛍が高く飛び上がる。男は横になったまま蛍を眺めて歌を詠んだ。

飛び行く蛍よ、雲の上まで行くことができるならば、下界ではもう秋風が吹いていると雁に告げてほしい

なかなか日が暮れない長い夏の日の一日中、物思いにふけっていると、何ということなしにもの悲しい

さて、物語を読んだところで、もう一度絵を見てみましょう。

自分に思いを寄せたまま会うこともなく亡くなった娘を偲んで、長い夏の一日を物思いして過ごし、夜には蛍に彼岸にいる娘への気持ちを託す、その心情を2首の歌に詠む男。絵に描かれた男の顔は、引目鉤鼻という、貴族の男女の顔を描く平安時代以来の典型的な技法で描かれ、そこにあからさまな感情の表現はありません。しかし、物語の本文で状況を知り、和歌で登場人物の心持ちを味わい、そして絵を眺めることで、この一見のんきそうな男の姿と情景に、物憂い夏の夜の風情と人生のはかなさがたちあらわれてきます。

蛍は夏の季語で、清少納言の『枕草子』にも「夏は夜。月のころはさらなり。闇もなほ、蛍の多く飛びちがひたる。また、ただ一つ二つなど、ほのかにうち光りて行くもおかし。雨など降るもおかし」と、夏の趣ある景物のひとつに数えられています。和歌では蛍が光る様子を、恋の炎に身を焦がすことに、あるいは死んだ人の魂に例えたりします。『後拾遺集』に載る和泉式部の「物思へば沢の蛍も我が身よりあくがれいづる魂(たま)かとぞみる」は、御手洗川に飛ぶ蛍を見て詠んだ歌で、蛍を、つれない恋人に恋焦がれるあまり、からだを離れた自分の魂に見立てています。『伊勢物語』では男のメッセンジャーとして、雁(渡り鳥である雁は春に去り、秋に帰ってくる)、つまり天上にいる娘の魂に戻っていらっしゃい(もう下界では秋風が吹いているから戻ってくる季節ですよ)と伝言するよう、その想いを託されています。光りながらふらふらと飛び交う幻想的な蛍の様子は、この世とあの世を行き交うものとしてふさわしいですね。

ところで、『伊勢物語』のような古典的主題を描く絵画にはいくつかの約束事があって、見慣れていないと了解できないサインがあります。先ほどご紹介した引目鉤鼻という表情のない画一的な面貌表現もその一つで、身分の高い、美しい男女はきまってこの顔に描かれます。また室内を描くために、俯瞰構図において邪魔になる屋根や壁などの建築構造をとりはらって室内を見せてしまう”吹抜屋台”という手法も独特です(この場面ではあるはずの屋根が描かれていません)。画面の上下に配されている水色の帯は”すやり霞”と呼ばれ、大気を漂う霞を表現しつつ、絵巻などで画面のフレームとして機能します。

もうひとつご紹介したいのが、夜の描写のお約束です。夜の空を黒や青で彩色して表現することは、江戸時代になるまで日本の絵画では行われてきませんでした。ですが空を暗く塗らないと、昼の情景も夜の情景も同じような絵になってしまうんですね。そこで夜であることを示すサインがいくつか決まっています。この場面には蛍が登場するのでわかりやすいのですが、絵の中にはもう一つのサインがあります。それは男の手前に描かれた燈台です。

男、枕、燈台

ここでは画面が痛んでいて火が灯っているかどうか確認できませんが、燈台が描き混まれていれば、夜だな、と思っていいわけです。

絵の具の剥落や退色があり、古びた絵、という印象ですが、今でも残るたっぷりと塗られた絵の具の鮮やかな色からは、制作当初の華やかな画面が想像されます。この絵を描いた絵師は、古典的な主題の絵を描く技法を身につけていていますが、形式化や素朴な表現も見受けられ、宮廷や幕府中枢で取り立てられたような、正統派の絵師ではなかったようです。17世紀前半、『伊勢物語』は嵯峨本と呼ばれる豪華版本の出版(慶長13年〈1608〉)を契機にして、様々な階層の人々に愛好されていきます。庶民達が手にできる版本が盛んに出版される一方で、ひとつひとつ絵師が描いて彩色したこのような絵巻・絵本は、とても豪華な愛蔵品として一部の富裕層に喜ばれたのでしょう。

谷川ゆき

-1-300x200.jpg)

-2-300x200.jpg)

-3-300x200.jpg)

-1-300x200.jpg)

-2-300x200.jpg)

-5-300x200.jpg)

-6-300x200.jpg)

-7-300x200.jpg)