ヒサカキの雄花です

花びらが おしべを包むように咲いています

ヒサカキの 独特の強いにおいは

春を告げる 大切な香りのひとつですね

もりひこ

ヒサカキの雄花です

花びらが おしべを包むように咲いています

ヒサカキの 独特の強いにおいは

春を告げる 大切な香りのひとつですね

もりひこ

開園時間:10:00~20:00

休 園 日:2月11日、5月7日、11月11日

園内禁止事項:喫煙、飲食、ペット持ち込み(身体障害者補助犬を除く)、

火気厳禁、動植物の採取、迷惑行為等。

ジンチョウゲに似たまるい花を咲かせて

枝が3本に分かれて 葉っぱがなくて

ちょっと不思議な木があります

その正体はミツマタです

木の皮は日本画に使われる和紙の原料になるんです

ミツマタのおかげで無数の美術品が生み出されたのだと考えると

そのたたずまいがとても崇高なものに感じられてきます

泥だんご広場すぐ脇の 池のほとりに生えています

もりひこ

どこからともなく むせるような匂いがしてきました

匂いの主は アセビの花

その名の通り 馬も酔うかと思うほど 強烈な匂いです

花そのものは 清楚な美しい白色で

庭木や盆栽にもよく使われます

もりひこ

カワヅザクラ(河津桜)が満開です。

駐車場横の、杜の遊歩道で咲いています。

奥に見えるのは宮島です。

この道をまっすぐ進むと、バラ園、セイホウ・オンブラージュ、そして、海の見える杜美術館(休館中)へと続きます。

バラ園の近くでは、ヒカンザクラ(緋寒桜)が満開です。

別名:タイワンザクラ

セイヨウミザクラ(西洋実桜、サクランボの桜)も満開です。

駐車場の杜の遊歩道側で咲いています。

写真の奥は、バラ園の入り口です。

「暑さ寒さも彼岸まで」です。

春の陽気にさそわれて、桜満開の杜の遊歩道へ散策にいらっしゃいませんか。

カワヅザクラ(河津桜)が咲きました(2016年1月19日)

カワヅザクラ(河津桜)が満開です(2016年3月16日)

カワヅザクラ(河津桜)の花が咲きました(2017年2月7日)

カワヅザクラ(河津桜)が二分咲きです(2017年3月2日)

もりひこ

海の見える杜美術館は、施設改修工事のため休館いたしております。

なお、杜の遊歩道はご利用いただけます。

開園時間:10:00~20:00

休 園 日:2月11日、5月7日、11月11日

園内禁止事項:喫煙、飲食、ペット持ち込み(身体障害者補助犬を除く)、火気厳禁、動植物の採取、迷惑行為等。

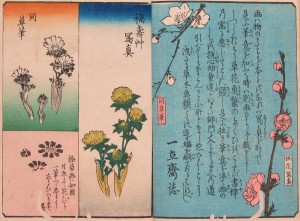

「東海道五十三次」などを描いた浮世絵師として知られる歌川広重(1797-1858)は、絵を描く楽しさを多くの人に伝えるために、絵の入門書を出版しています。今回紹介する『絵本手引草』はこうした本のひとつです。

歌川広重『絵本手引草』初編 嘉永二年(1849)頃 海の見える杜美術館蔵

序文で広重が「画家をめざす子供たちが、本格的に絵を習うまえの手引きになることを願って作りました」と語っているとおり、草花をはじめ、鳥や魚まで、さまざまな描き方で掲載されています。

この本の冒頭には、春を告げる花である福寿草が、3種類の描法で紹介されています。最初に紹介されるのは、「写真」によって描かれた福寿草です。「写真」とは現代の「フォトグラフィー」ではなく、「ありのままに描く」という意味です。つづいては「草筆」で描いたもの。「草筆」とは、着彩を抑えてさっと描くものです。最後はごく簡略な描き方である「極草画」で、筆の穂全体を使って、花びらひとつずつ黄色か薄墨で描いたらいい、と描き方の指南も添えられています。

さて、このフクジュソウは現在、杜の遊歩道の梅林でも見ることができます。

つぎつぎと新しいつぼみもでています。

思わず絵筆をとって描いてみたくなりますね。

もりひこ