白い小花が集まって花序となり、おしべが花火のように広がっています。

花期は7 – 8月。春先の若い茎は春の七草のひとつとして重用されます。

もりひこ

前期展示の終わりも間近に迫ってきました。

現在展示中の作品紹介として最後に取り上げるのは、

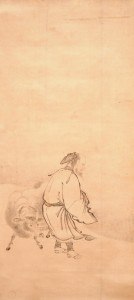

一見すると地味な、水墨の人物画です。

題名にある「許由巣父(きょゆう そうほ)」とは、

古代中国の伝説に登場する人物です。この作品では、

滝に手を当てているのが許由、牛を引いているのが巣父です。

右が許由、左が巣父です

この絵はなにを描いたものなのでしょうか?

許由は滝のそばでなにをしているのでしょうか?

この絵のもととなったのは、こんなお話です。

大昔、中国は堯(ぎょう)という君主が治めていました。ある時堯は、ひとりの賢人が世にあることを知ります。それが許由です。堯は、許由に天下を譲ろうとします。

しかし許由はそれを断り、山に隠棲してしまいます。あきらめきれない堯は、許由を再び呼んで、またも全国を治めるようにいいます。許由はこれに対し、汚い言葉を聞いてしまったといって、耳を洗ったのです。

さて、この様子を見たのが巣父です。彼は牛に水を飲ませようとしていましたが、上流で許由が耳を洗っているのを見かけます。巣父が許由になにをしているのかと問うと、許由は、汚れた言葉を耳にしたので、耳を洗っているのだと答えます。巣父はこれを聞いて、「そんな汚れた耳を洗った水を、私の牛に飲ませるわけにはいかないな」といって去ってしまいました。

この逸話に示される許由と巣父は、世俗の栄達に惑わされない高潔な人物の象徴として、日本においても『徒然草』や『太平記』などの文学作品に記され、画題としても好まれました。このような画題の絵は、為政者が自身を戒めるものとされました。こうしたジャンルを「鑑戒画(かんかいが)」といいます。

この《許由巣父図》のなかでも最も著名といえるのが、安土城の障壁画でしょう。織田信長の事蹟を記した『信長公記』によると、安土城天守閣の第四重の八畳敷の間には、「きょゆう耳をあらへば、そうほ牛を牽き帰る所」が描かれていたそうです。

この障壁画を描いたのは、安土桃山時代を代表する画家狩野永徳(かのうえいとく)です。残念ながらこの絵は安土城の落城とともに焼失してしまいましたが、永徳が描いた別の《許由巣父図》が現在、東京国立博物館に所蔵されています。本作の画風は永徳よりもやや下る時代に描かれたと判断されますが、その図様はともによく似ています。

本作は、どこかの大名が自身を戒めるという建前で描かせたのでしょう。ただし注文主の心の奥にはもしかすると、この絵の主題とは裏腹に、天下布武をとなえた信長に対する意識があったのかもしれません。

田中伝