展覧会

二十四孝図 ―ふしぎで過激な親孝行

中国を中心とする東アジアの儒教世界において、子が親に孝養(こうよう)を尽くす孝子(こうし)・孝女(こうじょ)の説話は一般に流布し、絵画化も早くから行われました。長い年月を経て伝えられてきた様々な孝子説話は、中国・元時代に24の物語とその図が版本として再編纂(へんさん)されました。日本では室町時代以降にこのような版本を中心に二十四孝図が広まったと考えられ、特に室町時代後期から桃山時代にかけて画壇を牽引していった狩野派による障壁画や扇面画の優品が残されています。本展覧会は、日本の二十四孝図の受容の実態と変容の在り方に着目した初めての展覧会です。儒教思想を示す勧戒画(かんかいが)としての側面ばかりではなく、これまであまり知られてこなかった亡き親への追慕(ついぼ)、追善(ついぜん)としての二十四孝図の性格を、狩野派の作品を中心に解き明かします。

【基本情報】

[会期]2025年3月15日(土)〜2025年5月6日(火・休)

[開館時間]10:00〜17:00(入館は16:30まで)

[休館日]月曜日(ただし5月5日(月・祝)、6日(火・休)は開館)

[入館料]一般1,000円 高・大学生500円 中学生以下無料

*障がい者手帳などをお持ちの方は半額。介添えの方は1名無料。*20名以上の団体は各200円引き。

[タクシー来館特典]タクシーでご来館の方、タクシー1台につき1名入館無料

*当館ご入場の際に当日のタクシー領収書を受付にご提示ください。

[シャトルバスのご案内]

展覧会期間中は、JR阿品駅⇔海の見える杜美術館シャトル乗り場を往復する無料マイクロバスを運行いたします。

どうぞお気軽にご利用ください。

時刻表につきましてはこちらをご参照ください。

[主催]海の見える杜美術館

[後援]広島県教育委員会、廿日市市教育委員会

【章立て・主な出品作品】

第一部 二十四孝図 ―描かれた東アジアの孝子たち―

中国の儒教は、「孝」の思想を重視し、親への孝養を強調するものです。それを担ったのは孝子たちであり、古代から多くの孝子説話が生まれました。東アジアに広まった孝子説話は、日本にも上代から貴族たちの間で広く知られていました。こうした数ある孝子の中から選ばれたのが二十四孝ですが、そのメンバーは一定せず、内容も異同があります。それを描いた二十四孝図は、中国や朝鮮で十四世紀に絵を伴った版本類が出版され、この図様が日本に大きな影響を与えました。これが日本での二十四孝図の流布の契機となり、室町後期から桃山期にかけて、狩野派を中心にした作品が残っています。

まず第一部の前半では、孝子たちの各説話を一図ずつ描いた二十四図セットの、狩野玉楽(かのうぎょくらく)≪二十四孝図扇面≫と、《二十四孝図屏風》(東京藝術大学大学美術館所蔵)を通じて、二十四孝のメンバーについてご紹介します。いずれも室町後期に遡る貴重な作品で、展覧会での公開は本展が初めてです。

民間における二十四孝観

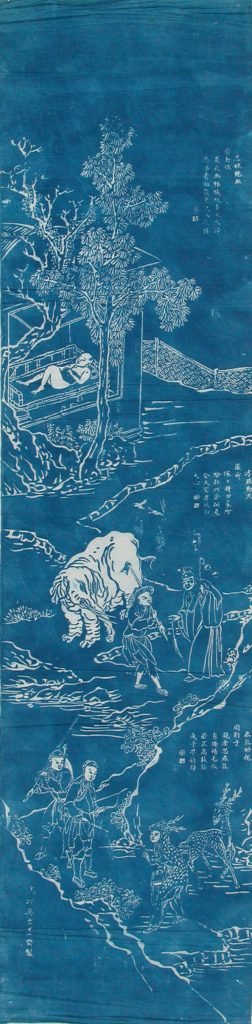

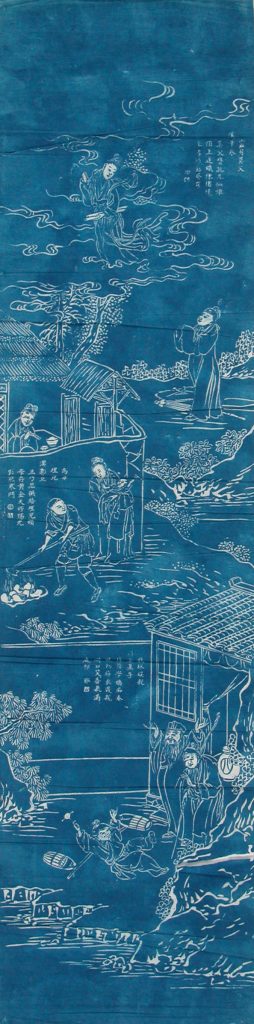

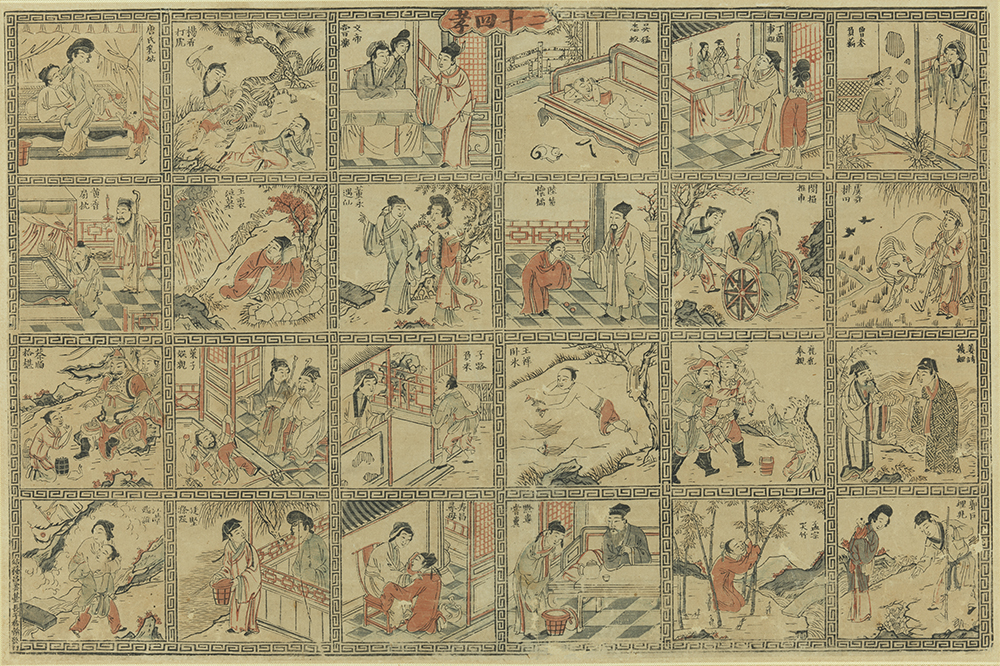

第一部の後半では、中国、日本における、孝子図の民間への広まりをご紹介します。それを担ったのは、多種多様な版画や版本類でしたが、中国においては中世に遡る遺例がほとんど知られていません。本館が所蔵する、清代以降に蘇州を中心に制作された、いわゆる蘇州版画のコレクションには、近世作品ですが17世紀の二十四孝図があり、大変貴重なものです。それらは、孝養から発する祖霊信仰に篤い中国の民間の習俗を伝えるもので、亡き親への追善という作善(さぜん)の強調と共に、それを担った孝子による家の繁栄、という現世的な願いも強く表れています。

日本においては江戸時代に、二十四孝の挿絵入りの版本が、庶民や子供向けの教科書や訓戒(くんかい)的な内容の書物として、大量に出版されました。二十四孝は版本にとどまらず、浮世絵の題材ともなり、庶民に広く受け入れられていきました。ここでは歌川国芳(うたがわくによし、1797-1861)による二十四孝図の異色作をご覧いただきます。

第二部 二十四孝図の諸相

室町期から桃山期にかけて画壇を牽引していった狩野派による優品をご覧いただきます。日本に現存する大画面の二十四孝図の初発的な例である栃木県立博物館本をはじめ、十六世紀半ばには、背景に山水をめぐらしてその中に孝子たちを配する福岡市博物館本のような作品も描かれました。また、数人の孝子たちを取り上げ拡大して描いた洛東遺芳館本や大阪歴史博物館本がもつ豪壮さは、桃山時代を髣髴(ほうふつ)させるものです。

中世からの二十四孝図の受容史を振り返ると、亡親の追悼のための追善供養や祖霊鎮魂としての性格がうかがえます。鎌倉時代以降に隆盛する十王信仰においても孝道が重んじられ、《十王讃嘆修善鈔図絵》(じゅうおうさんだんしゅぜんしょうずえ)にも、十王の挿絵とともに二人の孝子図が描かれています。

二十四孝図の代表作である福岡市博物館本や洛東遺芳館本は追善供養に用いられました。こうした二十四孝図屏風が飾られた法要の場で、遺族たちは自らを孝子にたとえつつ、次代を担う子へ孝養を勧め、家門の繁栄を願ったのです。

関連展示 中国版画にみる二十四孝図

中国版画の二十四孝図は、あまり研究が進んでいない分野のひとつです。しかしながら、古くは清代康煕年間の蘇州版画、新しくは20世紀の年画までおよそ350年にわたる作品の所在を確認することができます。

当館は清代の木版画に限定すると23種74点を所蔵しており、その数は現段階においては世界で確認できる実物の半数以上にあたるようです。そこで、本展を機に所蔵品を網羅的に公開することといたしました。

作品を一覧すると、二十四孝図には「孝行録(こうこうろく)」「全相二十四孝詩選(ぜんそうにじゅうしこうしせん)」「日記故事(にっきこじ)」の3系統があると言われますが、版画は「日記故事」の系統が主流であることが分かります。また絵画同様に啓蒙・勧戒(かんかい)・追慕・追善の役割のほか、道教・民間信仰と融合した吉祥、あるいは文人趣味としての清供文物(せいきょうぶんぶつ)としての性格なども見ることができます。本展覧会からさまざまな”発見”がもたらされ、ここから新たな研究が始まることを願っています。